「何か新しい企画を考えろと言われても、何も浮かばない…」「会議で意見を求められても、ありきたりなことしか言えない」。そんな悩みを抱えていませんか?多くの人が、アイデア出しは「センス」や「才能」の問題だと思い込んでいます。しかし、それは誤解です。優れたアイデアの出し方には、実は「型」があります。

この記事では、誰でも再現可能な「フレームワーク」を活用し、あなたのアイデア出しを劇的に変える方法を徹底解説します。

目次

なぜ「アイデアが出ない」のか?原因を理解する

まず、なぜ「アイデアが出ない」状態に陥ってしまうのか、その原因から探ってみましょう。原因がわかれば、対策も見えてきます。

アイデアが浮かばない人に共通する3つの思考のクセ

アイデア出しが苦手な人には、無意識のうちに共通する「思考のクセ」があります。

- 完璧主義のワナ:「評価」を気にしすぎる「こんなことを言ったら笑われるかも」「どうせ良いアイデアじゃない」と、頭に浮かんだ瞬間に自分でジャッジしていませんか?アイデア出しの初期段階では「質より量」が鉄則です。評価を気にするあまり、小さな芽を自分で摘んでしまうのが最も多い失敗パターンです。

- 既存の枠(フレーム)への固執私たちは知らず知らずのうちに「常識」や「過去の成功体験」という枠の中で物事を考えてしまいます。「この業界はこうあるべきだ」「前例がないから無理だ」という思考が、新しい発想の邪魔をします。

- インプット(情報)の不足・偏りアイデアとは「既存の要素の新しい組み合わせ」です。そもそも組み合わせる元となる「要素(情報)」が頭の中にストックされていなければ、何も生み出すことはできません。また、いつも同じ分野の情報ばかりに触れていると、組み合わせのパターンも偏ってしまいます。

閃きは才能ではなく「仕組みづくり」で決まる理由

アインシュタインやピカソのような天才を見ると、閃きは特別な才能だと感じてしまうかもしれません。しかし、ビジネスにおける「アイデア」の多くは、才能ではなく技術によって生み出されています。

その技術こそが、今回紹介する「フレームワーク」です。

フレームワークとは、思考を整理し、発想を強制的に広げるための「型」や「枠組み」のことです。

例えば、料理に「レシピ」があるように、アイデア出しにも「レシピ」があります。レシピ(フレームワーク)に従って「材料(情報)」を「手順(思考プロセス)」通りに処理すれば、誰でも一定レベルの「料理(アイデア)」を作ることができるのです。

「アイデアの出し方」に悩むのは、この「仕組み」を知らないだけ。フレームワークという道具を手に入れれば、発想は「才能」から「技術」へと変わります。

アイデア出しに使える6つの基本フレームワーク

ここからは、具体的かつ強力な「アイデアの出し方」のフレームワークを6つ紹介します。どれもシンプルで、今日からすぐに使えるものばかりです。

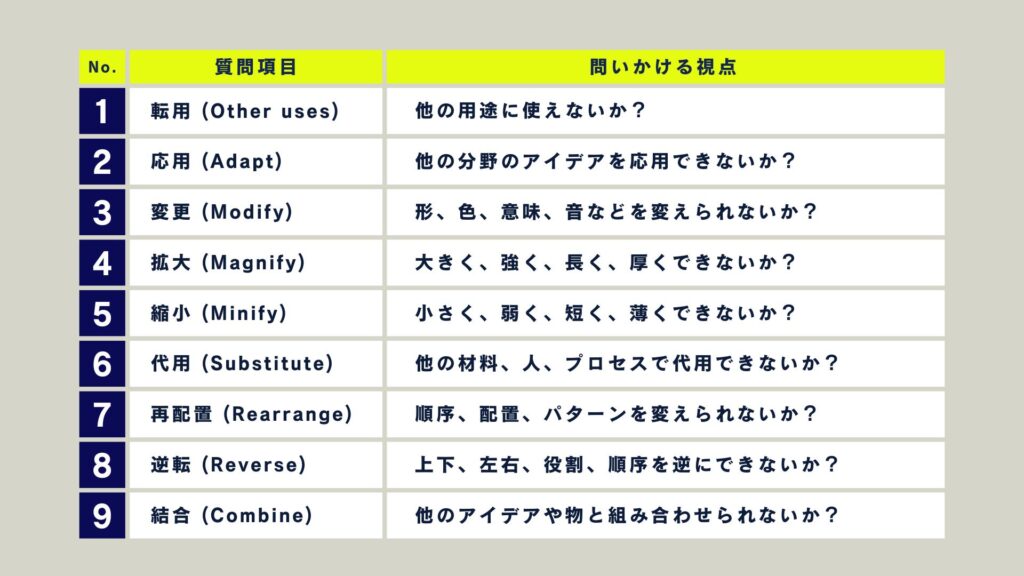

オズボーンのチェックリスト:既存のアイデアを変形する方法

広告会社の創設者アレックス・F・オズボーン氏が考案した、強制的にアイデアを量産するための質問リストです。すでにあるもの(製品、サービス、企画)を、9つの切り口で変形させられないかと考えます。

【オズボーンのチェックリスト:9つの質問】

- 転用 (Other uses):他に使い道はないか?

- 応用 (Adapt):他からアイデアを借りられないか?

- 変更 (Modify):色、形、音、意味などを変えられないか?

- 拡大 (Magnify):大きく、強く、高く、長くできないか?

- 縮小 (Minify):小さく、軽く、薄く、短くできないか?

- 代用 (Substitute):他のもので代わりはできないか?

- 再配置 (Rearrange):順番や配置を入れ替えられないか?

- 逆転 (Reverse):上下、左右、役割を逆にできないか?

- 結合 (Combine):何かと組み合わせられないか?

このフレームワークの強みは、「0から1」を生み出すのではなく、「1を10」にする点にあります。全くのゼロから考えるのは苦しいですが、元になるものがあれば、これらの質問に答えるだけで強制的に発想が広がります。

逆設定法:常識を反転させることで新しい価値を作る

逆設定法は「当たり前」や「業界の常識」を疑い、あえてその「逆」を考えてみる手法です。競合他社がひしめく市場(レッドオーシャン)で、全く新しい価値(ブルーオーシャン)を見つけるのに役立ちます。

例えば、こんな具合です。

- 「カフェ=ゆったり過ごす場所」

- 逆設定 → 「滞在時間が短い、立飲み専門の超高速カフェ」

- 「学習塾=先生が教える」

- 逆設定 → 「先生は教えず、生徒同士が教え合う塾」「AIが教える塾」

- 「レストラン=メニューが決まっている」

- 逆設定 → 「メニューがなく、その日の食材でおまかせのみのレストラン」

常識の逆張りは、最初は突拍子もないアイデアに見えますが、それが特定の顧客にとっては強烈な魅力になることがあります。

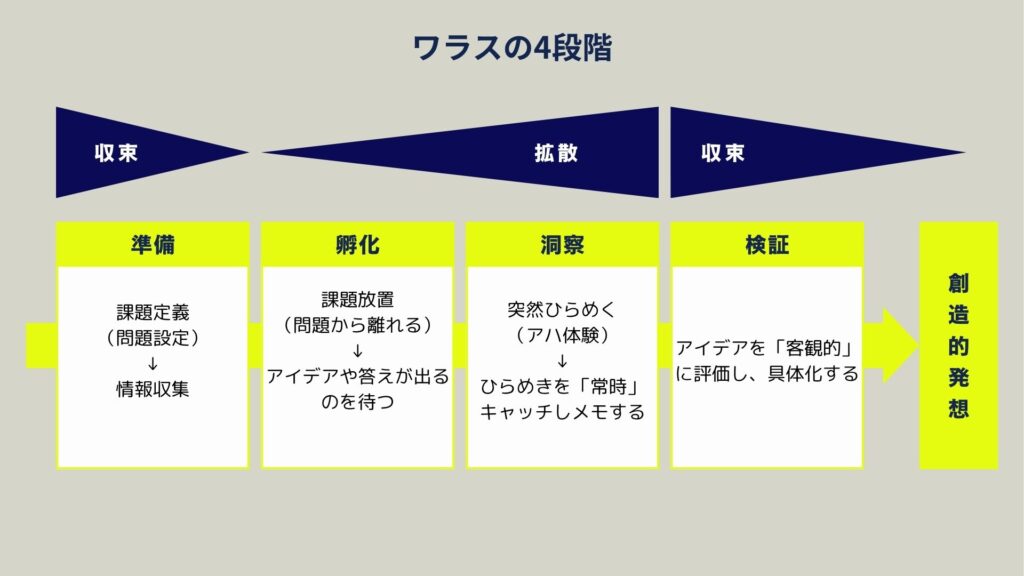

ワラスの4段階モデル:アイデア誕生の過程を理解する

ワラスの4段階モデルはアイデアを「出す」手法というより、アイデアが「生まれるまで」の心のプロセスを理解するためのモデルです。イギリスの社会心理学者グレアム・ワラスが提唱しました。

- 準備期 (Preparation):課題について徹底的に調べ、関連する情報を集めまくる段階。インプットの時期です。

- 孵化期 (Incubation):集めた情報を一旦忘れ、リラックスしたり、別のことをしたりする「寝かせる」段階。頭の片隅で無意識が情報を処理しているイメージです。

- 洞察期 (Illumination):シャワー中、散歩中、寝起きなど、リラックスしている時に突然「あっ!」とアイデアが浮かぶ段階。

- 検証期 (Verification):ひらめいたアイデアが本当に使えるか、論理的にチェックし、具体化していく段階。

このフレームワークが教えてくれるのは、「アイデアが出ないからと焦って机にかじりついても無駄」だということです。準備期で徹底的にインプットしたら、あえて「孵化期(寝かせる時間)」を設けることが、良いひらめきにつながります。

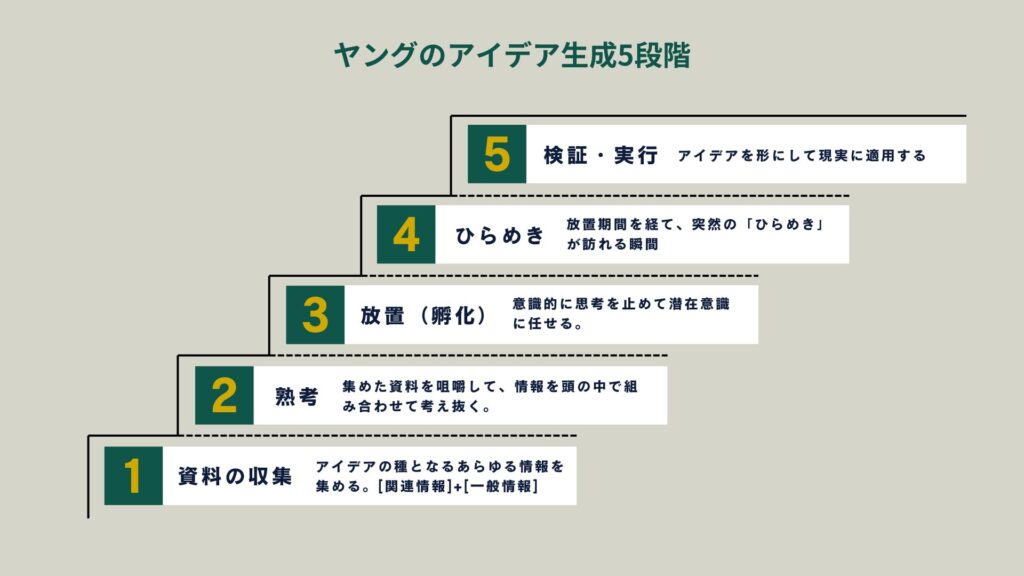

ヤングの5段階法:広告・企画のプロが使う発想プロセス

ヤングの5段階法は広告業界の巨匠ジェームス・W・ヤングが提唱した、アイデア生成のプロセスです。ワラスのモデルと似ていますが、より実践的です。

- 資料収集:関連する情報(製品情報、市場データ、顧客の声など)を徹底的に集める。

- 熟考:集めた資料を眺め、咀嚼、いじくり回し、関係性を見つけようと試行錯誤する。

- 放置:ワラスの「孵化期」と同じ。一旦その問題から離れる。

- ひらめき:ふとした瞬間にアイデアが訪れる。

- 検証・実行:アイデアを現実世界に当てはめ、磨き上げ、発展させる。

ヤングは「アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない」と言い切っています。この**「①収集 → ②咀嚼 → ③放置」**という手順こそが、アイデアの出し方の王道であり、多くのプロが実践しているフレームワークです。

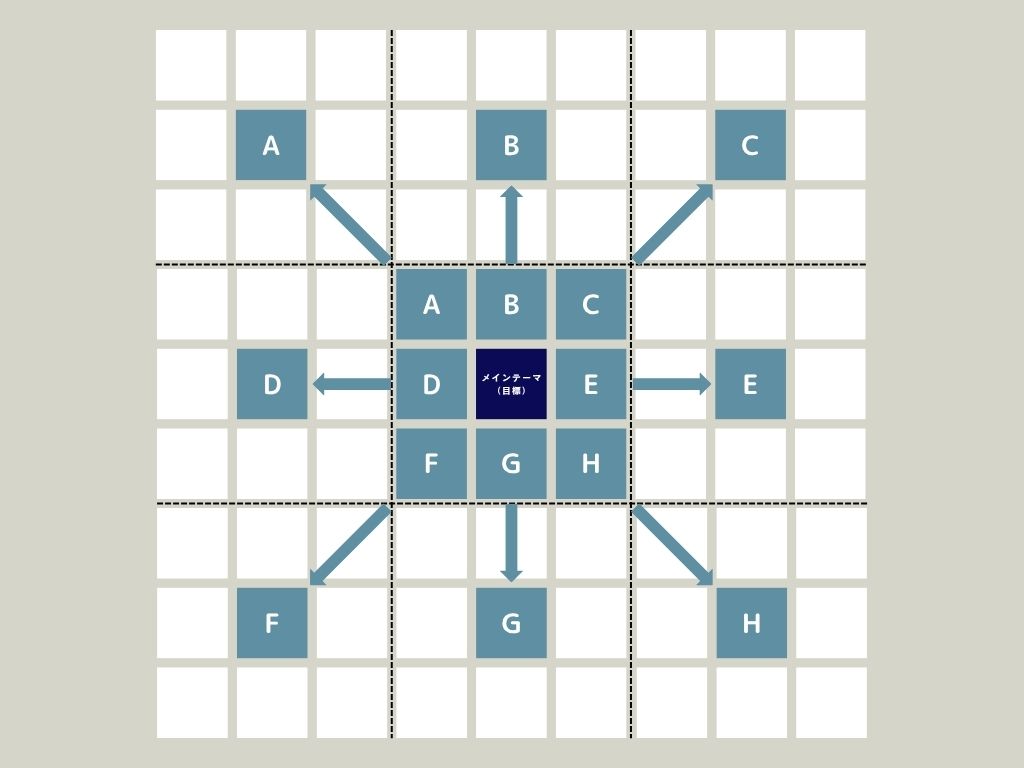

マンダラチャート:思考の広がりを可視化する発想マップ

マンダラチャートは思考を「タテ・ヨコ・ナナメ」に強制的に広げるためのフレームワークです。仏教の「曼荼羅(まんだら)」模様に似ていることから名付けられました。(メジャーリーガーの大谷翔平選手が目標達成に使ったことでも有名です)

【作り方】

- 3×3の9マスのシートを用意します。

- 中央のマスに、考えたいメインテーマ(例:「新しいアプリ」)を書きます。

- 周囲の8マスに、メインテーマから連想される要素(例:「ターゲット」「機能」「解決する悩み」「収益源」など)を書きます。

- (さらに広げる場合)周囲の8マスに書いた要素を、それぞれ別の9マスのシートの中央に転記し、さらにそこから連想されるアイデアを8マスに書き出していきます。

このフレームワークの利点は、思考のモレを防ぎ、多角的にアイデアを広げられることです。頭の中だけで考えると一つの方向に偏りがちですが、マスを埋めるゲーム感覚で、強制的に発想を広げることができます。

5W1H分解:視点を変えることで発想を広げる

「5W1H」(Who, What, Where, When, Why, How)は、情報整理の基本として知られていますが、これはアイデア出しのフレームワークとしても非常に強力です。

既存の製品やサービス、あるいは課題に対して、この6つの切り口で「なぜ?」「もし変えたら?」と問いかけることで、新しい視点を発見します。

- Who(誰が):ターゲットを変えられないか?(例:子供向けを大人向けに)

- What(何を):提供するものを変えられないか?(例:製品をサービスに)

- Where(どこで):提供場所を変えられないか?(例:店舗販売をネット販売に)

- When(いつ):提供する時間を変えられないか?(例:日中を深夜早朝に)

- Why(なぜ):顧客が利用する「理由(価値)」を変えられないか?(例:利便性でなく娯威楽性に)

- How(どのように):提供方法を変えられないか?(例:サブスクリプションに)

視点を固定せず、この6つの要素を一つずつズラしてみることで、既存のビジネスモデルの「穴」や「新しい可能性」が見えてきます。

実践編:身近なテーマでフレームワークを使いこなす

フレームワークは、知っているだけでは意味がありません。実際に使ってみて初めて「技術」になります。ここでは身近なテーマで、アイデアの出し方をシミュレーションしてみましょう。

テーマ例:「コンビニで売れる新しいドリンク」

あなたは飲料メーカーの企画担当者。上司から「コンビニでヒットする新しいドリンクのアイデアを出せ」と指示されました。

オズボーンのチェックリストを使った変形アイデア例

まず、既存のドリンク(例:「緑茶」)をベースにオズボーンのチェックリストを使ってみます。

| 質問 | 緑茶を使ったアイデア例 |

| 転用 | 飲むだけでなく、料理(お茶漬け、出汁)にも使える濃縮緑茶 |

| 応用 | ワインのように、産地や茶葉の「テロワール」を前面に出した高級緑茶 |

| 変更 | 色を変える(例:透明な緑茶、青い緑茶) |

| 拡大 | カフェインやカテキンを極限まで増やした「超高濃度」緑茶 |

| 縮小 | 1口サイズの「ショット」タイプ。エナジードリンク的な緑茶 |

| 代用 | 茶葉の代わりに、別の健康的な葉(例:オリーブの葉)を使ったお茶 |

| 置換 | 「冷やして飲む」と「温めて飲む」を入れ替え、「常温」が一番美味しい緑茶 |

| 逆転 | 「スッキリ」の逆。「ドロリ」とした食感の「飲む緑茶デザート」 |

| 結合 | 緑茶 × 炭酸(抹茶ソーダ)、緑茶 × プロテイン |

このように、9つの質問に答えるだけで、既存の「緑茶」から多くのアイデアが派生しました。

マンダラチャートでアイデアの選択肢を増やす手順

次に、マンダラチャートで「コンビニの新しいドリンク」というテーマを広げてみます。

- まず、9マスの中央に「コンビニ新ドリンク」と書きます。

- 周囲の8マスに、ドリンクを構成する要素を書きます。

- (A) ターゲットは誰?

- (B) 飲むシーンはいつ?

- (C) 提供する価値は?(機能)

- (D) 味・フレーバーは?

- (E) 容器・見た目は?

- (F) 価格帯は?

- (G) 競合との違いは?

- (H) トレンドは?

- 次に、例えば (A)「ターゲットは誰?」を別の9マスの中央に置き、さらに広げます。

- (中央)ターゲットは誰?

- (周囲)Z世代の女性、残業中のビジネスマン、早朝のシニア、夜勤明けの人、筋トレ後の人、子供のおやつ、訪日外国人、ヴィーガン

このように、「何を考えるべきか」を可視化し、思考を強制的に広げるのがマンダラチャートの強みです。

逆設定法で「競合と真逆の価値」を作り出す例

コンビニのドリンクの「常識」を疑ってみます。

- 常識:コンビニのドリンクは「安価」で「手軽」

- 逆設定 → 1本1,000円するが、超希少な素材を使った「ご褒美ドリンク」

- 逆設定 → 手軽の逆。「自分でシェイクして完成させる」体験型ドリンク

- 常識:すぐに飲める(完成品)

- 逆設定 → 「お湯や牛乳を注ぐだけ」のフリーズドライ・ドリンクキット(場所を取らない)

- 常識:全国一律の商品

- 逆設定 → その地域の店舗でしか買えない「ご当地素材」を使った限定ドリンク

このように、あえて「常識」の逆を考えることで、既存の商品群とは全く異なるユニークなアイデアの出し方が可能になります。

再現性を高めるアイデアの管理・習慣化システム

フレームワークは強力ですが、使わなければ錆びついてしまいます。最後に、アイデアの出し方を「習慣化」し、その「再現性」を高めるための仕組みづくりを紹介します。

日常の気づきを記録する「アイデアストック」ノート法

良いアイデアは、会議室で生まれるとは限りません。ヤングやワラスのモデルが示すように、アイデアは「ふとした瞬間」にやってきます。その瞬間を逃さないために、気づきをストックする場所を決めましょう。

スマホのメモアプリでも、専用のノートでも構いません。

【ストックのコツ】

- 「事実」と「解釈」をセットで書く。(例:事実「駅の行列がすごい」

→ 解釈「なぜ人々は並ぶのか?」「この行列を解消するビジネスはないか?」) - フレームワークを意識してメモする。(例:「この商品は〇〇と『結合』できないか?」「このサービスの『逆』は?」)

このストックが、ヤングの言う「資料収集」そのものになります。

1日10分でできる継続トレーニング

アイデアの出し方も、筋トレと同じで日々のトレーニングが重要です。

- 「強制オズボーン」トレーニング:通勤・通学中、目についたもの(例:看板、電車の吊り広告、自販機)を、頭の中でオズボーンのチェックリストにかけてみる。「あれを拡大したら?」「あれとあれを結合したら?」と考えるクセをつけます。

- 「逆設定」トレーニング:普段自分が利用するサービス(例:カフェ、美容院、銀行)の「当たり前」をリストアップし、その逆を考えてみる。

チームで活かすためのアイデア共有テンプレート

個人で出すアイデアには限界があります。チームで発想を広げる際も、フレームワークは有効です。会議やブレインストーミング(ブレスト)で、アイデアの「たたき台」を共有するシンプルなテンプレートを用意しましょう。

【アイデア共有テンプレート例】

- 解決したい課題:

- 使用したフレームワーク:(例:オズボーンのチェックリスト、逆設定法)

- 出たアイデア(質より量):

- アイデア1

- アイデア2

- アイデア3...

- 特に面白いと思う点 / 懸念点:

フレームワークという「共通言語」を使うことで、チーム内の議論がスムーズになり、アイデアの出し方が効率化されます。

まとめ:アイデアの出し方は「仕組み化」で伸ばせる

アイデアが出ないという悩みは、才能のせいではありません。それは単に、考え方の「技術」や「道具(フレームワーク)」を知らないだけです。

才能ではなくフレームワークで発想力は誰でも育つ

今回紹介した「オズボーンのチェックリスト」や「マンダラチャート」「逆設定法」などは、あなたの頭の中にある情報を強制的に引き出し、新しい組み合わせを生み出すための強力な道具です。

これらのフレームワークを使いこなすことで、アイデアの出し方は「センス」から「技術」に変わります。技術である以上、訓練すれば誰でも確実に上達させることができます。

今日から使うべき最初の一歩(おすすめはオズボーン→マンダラの組み合わせ)

この記事を読んで「勉強になった」で終わらせてはもったいありません。今日からぜひ、最初の一歩を踏み出してください。

おすすめは、「オズボーンのチェックリスト」と「マンダラチャート」の組み合わせです。

- まず、あなたの身近な仕事や製品を「オズボーン」で変形させ、アイデアのタネをたくさん見つけます。

- 次に出てきたタネ(特に面白そうなもの)を「マンダラチャート」の中央に置き、そのアイデアを具体化するための要素を広げていきます。

この2つのフレームワークを使いこなすだけで、あなたのアイデアの「量」と「質」は劇的に変わるはずです。アイデアの出し方を「仕組み化」し、新しい価値を生み出す楽しみをぜひ体験してください。