「新しい企画を考えてと言われたけれど、何も思いつかない…」 「どうすれば革新的なアイデアを生み出せるんだろう?」ー

私たちはビジネスの現場で、常に新しい「アイデア」を求められます。

もし、アイデアを生み出すプロセスが5つの簡単なステップに分けられていて、誰でも実践でき、且つアイデアを量産できるフレームワークがあったとしたらどうでしょうか?

この記事では、伝説の広告人が提唱した、アイデアを量産するための普遍的なフレームワーク「ヤングのアイデア生成の5段階」について、その具体的なステップから実践のコツまで解説します。

目次

ヤングのアイデア生成5段階とは何か

「ヤングのアイデア生成5段階」とは、画期的なアイデアが生まれるまでの心の動きを、5つのステップに体系化した思考法(フレームワーク)のことです。これは才能やセンスといった曖昧なものではなく、「アイデアは技術である」と断言し、その具体的なプロセスを解き明かしたものです。

アメリカの広告人ジェームス・W・ヤングによる発想法

この発想法を提唱したのは、ジェームス・W・ヤング(James Webb Young)というアメリカの伝説的な広告人です。彼は1930年代から40年代にかけて、大手広告代理店J.ウォルター・トンプソンで活躍しました。

彼は自らの経験から、アイデアが生まれるプロセスには共通のパターンがあることを発見し、それを『アイデアのつくり方』という一冊の小さな本にまとめました。

この中で、ヤングはアイデアの本質について非常に有名な言葉を残しています。

アイデアとは、既存の要素の新しい組み合わせ以外の何ものでもない。

つまり、ヤングにとって、全くのゼロから何かを生み出すことがアイデアではなく、すでにある情報と情報を新しくつなぎ合わせる「結合」こそがアイデアの本質だということです。そして、その「結合」に至るプロセスを体系化したのが、この「5段階」のステップなのです。

「ヤングの5段階」が今も注目される理由

ヤングがこの理論を提唱してから数十年が経過していますが、なぜ今もなお、この「ヤングのアイデア生成の5段階」は多くのビジネスパーソンやクリエイターに注目され続けているのは下記理由があります。

- 普遍的な「創造性」の本質を突いているから

ヤングの言う「既存の要素の新しい組み合わせ」という定義は、広告業界だけでなく、新規事業、商品開発、芸術、科学研究など、あらゆる分野のイノベーションに共通します。時代が変わっても、創造性の根本は変わりません。 - 誰でも実践できる「再現性」があるから

「天才的なひらめきを待つ」といった精神論ではなく、「資料を集め、考え抜き、放置し、待ち、ひらめく」という具体的な行動ステップ(5段階)が示されています。プロセスに従えば、誰でもアイデアを生み出す確率を高めることができます。 - 情報過多な現代にこそ有効だから

現代はインターネットのおかげで、ヤングの時代とは比べ物にならないほどの情報(既存の要素)にアクセスできます。しかし、情報が多すぎるために、それをどう処理し、どう「組み合わせる」か(第2段階)や、どう「放置」して潜在意識に任せるか(第3段階)が、かえって難しくなっています。だからこそ、ヤングが示したシンプルな5段階のプロセスが、情報洪水の中でガイドラインとして機能します。

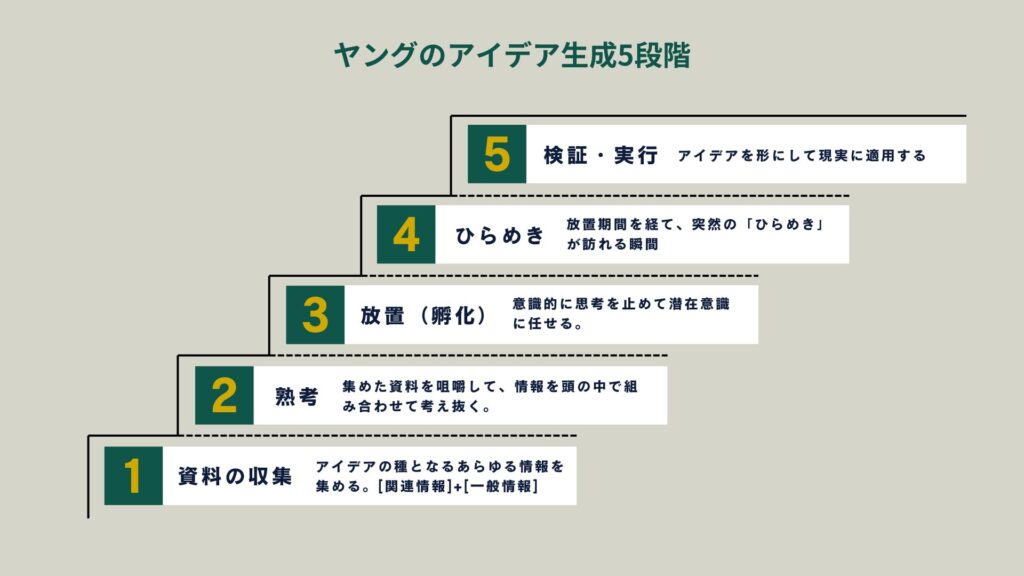

ヤングのアイデア生成の5段階プロセス

具体的に「ヤングのアイデア生成の5段階」の各ステップを見ていきましょう。この5段階を順番に踏んでいくことが、アイデアを生み出すための確実な道筋となります。

① 資料の収集:あらゆる情報を集める

アイデアが「既存の要素の新しい組み合わせ」である以上、その「要素」となる資料(情報)がなければ何も始まりません。

この第1段階で重要なのは、2種類の資料を集めることです。

- 特殊資料

今、あなたが取り組んでいる課題に「直接」関係する情報です。- (例)新しいカフェの企画なら…

- 競合店のメニュー、価格、内装

- ターゲット顧客層のライフスタイル、年収

- 出店候補地の市場データ

- (例)新しいカフェの企画なら…

- 一般資料

一見、課題とは「無関係」に見える、あらゆる世界の一般的な情報です。- (例)新しいカフェの企画でも…

- 最近のテクノロジーのトレンド

- 歴史小説、アート、映画

- まったく異なる業界(例:アパレル、自動車)の成功事例

- (例)新しいカフェの企画でも…

多くの人は1の「特殊資料」を集めただけで満足してしまいますが、ヤングは2の「一般資料」の収集を強く推奨しています。

なぜなら、革新的なアイデアは、往々にして「課題(特殊資料)」と「無関係な知識(一般資料)」が組み合わさった時に生まれるからです。

コツ

好奇心を全開にして、あらゆる情報にアンテナを張りましょう。集めた情報は、カードやノート、デジタルツール(EvernoteやNotionなど)に「素材」として蓄積していくことが重要です。

② 熟考:集めた情報を頭の中で組み合わせる

第1段階で集めた資料(要素)を、今度は意識的に「組み合わせる」段階です。これが第2段階の「熟考」です。

集めた資料カードを眺めながら、無理やりにでもつなぎ合わせてみます。

- 「もし、このAと、あのBをくっつけたらどうなる?」

- 「この問題(特殊資料)を、あの分野(一般資料)の視点で見たらどう解釈できる?」

- 「この要素をひっくり返したら?」「順番を変えたら?」

ヤングは、このプロセスを「精神的な消化プロセス」と表現しています。食べ物を胃の中で消化するように、情報を頭の中で噛み砕き、混ぜ合わせる作業です。

この段階では、まだ「完璧な答え」や「美しいアイデア」を出す必要はありません。むしろ、不完全な組み合わせを大量に試し、頭が疲れるまで考え抜くことが目的です。様々な角度から光を当て、要素と要素の関係性を探求し尽くします。

③ 放置(孵化):意識的に思考を止めて潜在意識に任せる

これがヤングのアイデア生成5段階の中で、最もユニークで、最も重要なステップかもしれません。

第2段階で意識的に考え抜いた後は、その問題から「意識的に」離れます。すべてを忘れて、まったく別のことをするのです。

- 散歩をする

- 音楽を聴く、映画を見る

- 趣味に没頭する

- しっかりと睡眠をとる

なぜ「放置」するのでしょうか? それは、私たちが意識的に考えている間(主に左脳が活動中)は、かえって自由な発想が妨げられることがあるからです。一度手放して「放置」することで、問題は意識(顕在意識)から潜在意識へと渡されます。

潜在意識は、私たちが寝ている間やリラックスしている間も、集められた情報の「組み合わせ」を静かに続けてくれます。これが「孵化(ふか)」の期間です。卵が温められてヒナがかえるように、アイデアが潜在意識の中で育つのを待つのです。

注意点

この第3段階は、「怠慢」や「サボり」とは違います。第2段階で「考え抜いた」人だけが、この「放置」の効果を得る権利があります。

④ 閃き:突然の「ひらめき」が訪れる瞬間

第3段階の「放置」期間を経ると、アイデアは突然、予期せぬ瞬間に訪れます。これが第4段階の「閃き(ひらめき)」です。

- シャワーを浴びている時

- ベッドで目覚めた瞬間

- 道を歩いている時

など、課題とは関係ないことをしていてリラックスしている時に、「これだ!」という感覚(ヤングは「ユーレカ!」と表現)が訪れます。

これは、第1段階(収集)と第2段階(熟考)で十分な「素材」と「刺激」を潜在意識に与え、第3段階(放置)で熟成させた結果、生まれてくる必然的なものです。天才的な才能ではなく、正しいプロセスを踏んだ結果なのです。

コツ

閃きはすぐに消えてしまうため、いつ訪れてもいいように、常にメモ帳やスマートフォンを携帯し、すぐに記録する習慣をつけましょう。

⑤ 検証・実行:アイデアを形にして現実に適用する

「閃いた!」で終わってしまっては、それは単なる思いつきに過ぎません。ヤングの5段階の最後は、生まれたてのアイデアを現実世界に連れ出し、検証するステップです。

- そのアイデアは、本当に課題を解決できるか?

- 他の人にも伝わるか?

- 実行するには何が必要か?

生まれたてのアイデアは、多くの場合、荒削りです。それを他人に話し、フィードバックをもらい、批判を受け、磨き上げていく必要があります。

具体的な行動:

- 企画書に落とし込む

- 簡単な試作品(プロトタイプ)を作る

- 信頼できる同僚や友人に話してみる

この第5段階を経て、アイデアは初めて「現実的な価値」を持つものへと進化します。

ヤングのアイデア5段階をビジネスで活かす方法

この「ヤングのアイデア5段階」は、抽象的な理論ではなく、日々のビジネスシーンで非常に実践的なフレームワークです。

マーケティング施策のアイデア出しに応用する

例えば、あなたが「若者向けの新しいSNSキャンペーン」のアイデアを考える担当者だとします。

- 収集

- (特殊)自社商品の特徴、競合他社のキャンペーン事例、ターゲット層(Z世代)の行動データ。

- (一般)最近流行の音楽、TikTokのトレンド、若者に人気のゲーム、異業種(例:食品、旅行)の成功事例。

- 熟考

- 「ゲームの要素(一般)」と「自社商品(特殊)」をどう組み合わせる?

- 「TikTokのトレンド(一般)」で「商品の弱み(特殊)」を逆手に取れないか?

- 集めた資料をマインドマップなどでつなぎ合わせ、チームで議論する。

- 放置

- 会議で結論を出そうとせず、その日は一旦解散。「週末にでも考えてみて」と伝える。

- 閃き

- 担当者が週末にドラマを見ている時(リラックス中)に、「あのドラマのセリフと、商品のキャッチコピーを組み合わせる」というアイデアを思いつく。

- 検証

- 週明けの会議でそのアイデアを共有。チームで「具体的にどう見せるか」「炎上リスクはないか」を検証し、企画をブラッシュアップする。

チームブレストでの実践ステップ

「ヤングのアイデア5段階」は、チームでのブレインストーミング(ブレスト)にも効果的です。多くのブレストが失敗するのは、第1段階(収集)が不十分なまま、いきなり第4段階(閃き)を求めようとするからです。

ヤング式ブレストの実践ステップ

| ステップ | ヤングの段階 | やること |

| ステップ1 | ① 収集 | 【事前】課題の共有と各自での資料収集 会議の場でいきなり「アイデアを出せ」と言わず、事前に「お題」を共有。 各自が次回の会議までに「特殊資料」と「一般資料」を集めてくることを宿題にする。 |

| ステップ2 | ② 熟考 | 【会議1回目】熟考セッション 各自が持ち寄った資料を発表し、それらを組み合わせて議論する(KJ法やマインドマップなどを使う)。 この場で「答え」を出す必要はない。 |

| ステップ3 | ③ 放置 | 【期間】孵化期間(インキュベーション) 会議1回目から2回目まで、あえて数日間(例:3日~1週間)の「放置」期間を設ける。 その間、お題のことを意識的に考えない。 |

| ステップ4 | ④ 閃き + ⑤ 検証 | 【会議2回目】閃きの共有と検証 放置期間中に各自が「閃いた」アイデアを持ち寄る。 それらをグルーピングし、どれが最も有望か、どう実行するかを「検証」する。 |

AIツールやChatGPTを使った現代版の活用例

AI(人工知能)をヤングの5段階のプロセスに組み込むことで、アイデア生成をさらに加速させることができます。

- 第1段階(収集)での活用 ChatGPTやGoogle Geminiなどの生成AIは、膨大な情報を瞬時に収集・要約するのを得意とします。

- プロンプト例: 「30代女性向けの新しいスキンケア商品のアイデアを考えたい。市場トレンド、競合情報、そして異業種(例:食品業界)での成功事例を5つずつ教えてください。」

- → ヤングの言う「特殊資料」と「一般資料」を短時間で集められます。

- 第2段階(熟考)での活用 AIは、人間では思いつかないような「組み合わせ」の壁打ち相手になってくれます。

- プロンプト例: 「(資料A:エコ素材)と(資料B:高級感)という2つの要素を組み合わせた、新しい商品のアイデアを10個、強制的に出してください。」

- → AIが出した突飛な組み合わせが、あなたの思考を刺激します。

ただし、AIは第2段階(熟考)までは助けてくれますが、第3段階(放置)と第4D段階(閃き)は、依然として人間の脳(特に潜在意識)の領域です。AIに考えさせるだけでなく、AIが出した情報をインプットした上で、しっかり「放置」する時間を取ることが、ヤングの教えに沿った現代的な活用法と言えます。

ヤングのアイデア5段階の実例紹介

広告コピー開発での成功事例

ヤング自身が広告人だったこともあり、この5段階は広告業界で古典的な手法として使われています。(※ここでは説明のために架空の事例を挙げます)

課題: ある地方の無名な日本酒の売上を伸ばしたい。

- 収集

- (特殊)商品の味の特徴、製造工程、蔵元の歴史、競合の日本酒。

- (一般)ターゲット層(都会の若者)のライフスタイル、彼らが使うSNS、彼らが共感する価値観(例:「丁寧な暮らし」「本物志向」)。

- 熟考

- 「製造工程のこだわり」と「若者の丁寧な暮らし」をどう結びつけるか?

- 「蔵元の歴史」をどう表現すれば「本物志向」に響くか?

- 放置

- コピーライターは一旦日本酒のことを忘れ、週末に友人とキャンプに出かける。

- 閃き

- 焚き火を見ながらリラックスしている時、「都会の喧騒から離れ、時間をかけて作られた酒」というイメージが浮かび、「この酒は、時間を飲む。」というコピーを思いつく。

- 検証

- このコピーを軸に広告ビジュアルを作成。ターゲット層へのテストマーケティングで高い評価を得て、採用された。

新規事業やプロダクト企画への応用例

Appleのスティーブ・ジョブズは、「創造性とは、物事を結びつけることだ」と語っており、これはヤングの理論と通じます。iPodやiPhoneも、既存の技術(MP3プレイヤー、携帯電話、インターネット端末、タッチパネル)の「新しい組み合わせ」のアイデアでした。

課題: 既存のカフェチェーンの新しい業態を開発したい。

- 収集

- (特殊)自社の強み(立地、コーヒー豆)、顧客データ、競合の動き。

- (一般)コワーキングスペースの流行、サブスクリプションモデル、ウェルネス(健康志向)のトレンド、異業種(例:ホテル)の顧客体験。

- 熟考

- 「カフェ(自社)」×「コワーキング(一般)」=?

- 「コーヒー(自社)」×「ウェルネス(一般)」=?

- 「立地(自社)」×「ホテルのラウンジ体験(一般)」=?

- 放置

- プロジェクトチームは数日間、別の業務に集中する。

- 閃き

- あるメンバーがジムで運動中(リラックス中)に、「ただ仕事する場ではなく、健康的な食事も提供し、心身ともにリフレッシュできる『ウェルネス・コワーキング・カフェ』」というアイデアを思いつく。

- 検証

- コンセプトを企画書にまとめ、テスト店舗を1つ出店し、顧客の反応を「検証」する。

ヤングのアイデア生成法を成功させるコツ

ヤングのアイデア生成の5段階は強力ですが、実践する上でつまずきやすいポイントがいくつかあります。成功のコツを2つ紹介します。

「放置」の時間を意識的に設ける重要性

多くの人が、第2段階(熟考)からすぐに第4段階(閃き)を求めようと焦ってしまいます。「考え抜いたら、すぐに答えが出るはずだ」と思い込んでしまうのです。

しかし、ヤングの5段階の肝(キモ)は、第3段階の「放置」にあります。 あえて考えない時間、潜在意識に委ねる時間を「意図的に」スケジュールに組み込むことが重要です。

- タスクリストに「散歩する(30分)」と書き込む。

- 会議と会議の間に、あえて雑談や休憩の時間を長く取る。

- 「今週中」ではなく、「来週末」を締め切りにして、孵化期間を確保する。

「放置」はサボりではなく、アイデアを生み出すための積極的な「仕事」の一部であると認識を変えましょう。

アイデアを育てるための環境づくり

ヤングの5段階をスムーズに回すためには、日頃からの環境づくりも大切です。

- 収集(第1段階)のための環境

- 常にメモ帳を持ち歩き、気になったこと(一般資料)を何でもメモする。

- 普段読まないジャンルの雑誌や本を意図的にインプットする。

- 様々な分野の人と話す機会を持つ。

- 閃き(第4段階)のための環境

- 自分がリラックスできる「聖域」を持っておく(お風呂、お気に入りのカフェ、散歩道など)。

- 閃きをすぐにキャッチできるよう、枕元にもメモ帳を置いておく。

- 検証(第5段階)のための環境

- 荒削りなアイデアを笑わずに聞いてくれる、安全な(心理的安全性の高い)チームや仲間を持つ。

- 失敗を恐れずに「とりあえず試してみる」ことを許容する文化を作る。

まとめ:ヤングのアイデア5段階で創造力を鍛える

最後に、「ヤングのアイデア生成の5段階」の要点をまとめます。

発想は「情報×潜在意識×実行」で生まれる

ヤングが教えてくれるのは、アイデアは「才能」ではなく、正しい「プロセス」の産物であるということです。

- ① 収集 + ② 熟考 = 徹底的なインプットと情報処理

- ③ 放置 + ④ 閃き = 潜在意識による「組み合わせ」の熟成

- ⑤ 検証・実行 = 現実世界でのブラッシュアップ

この5段階は、情報を集め、それを潜在意識の力も借りて組み合わせ、最後は実行に移すという、創造的な活動の地図そのものです。

日常的に5段階を意識してアイデアを量産しよう

この記事を読んだあなたは、もう「アイデアが降ってくるのを待つ」必要はありません。 アイデアが出ない時は、自分が今、ヤングの5段階のどのステップにいるかを確認してください。

- 「そもそも資料(第1段階)が足りないのでは?」

- 「考え抜く(第2段階)時間が足りない?」

- 「いや、考えすぎて煮詰まっているから、一旦『放置』(第3段階)すべきだ」

このように、ヤングのアイデア生成の5段階は、アイデアを生み出すための「技術」です。この地図を手に、日常の小さな課題から大きなプロジェクトまで、この5段階を意識的に回してみてください。最初はうまくいかなくても、繰り返すうちに、あなたは必ず「アイデアを量産できる人」になっています。