自社の事業ポートフォリオを見直す際、「どの事業に経営資源を集中させるべきか?」「企業の理念と収益性をどう両立させればいいのか?」といった悩みに直面する経営者や事業責任者は少なくありません。

そんな複雑な意思決定をサポートするために開発されたのが、バリューポートフォリオという経営分析フレームワークです。

この記事では、バリューポートフォリオの基本的な考え方から、具体的な活用法、そして混同されがちなPPM分析との違いまで、図解を交えながら初心者にも分かりやすく解説します。

目次

バリューポートフォリオ・フレームワークとは

バリューポートフォリオは、企業が抱える複数の事業を評価し、最適な資源配分を決定するためのフレームワークです。企業の将来を見据えた戦略的な意思決定に役立ちます。

バリューポートフォリオの定義:ビジョンとの整合性 × ROI

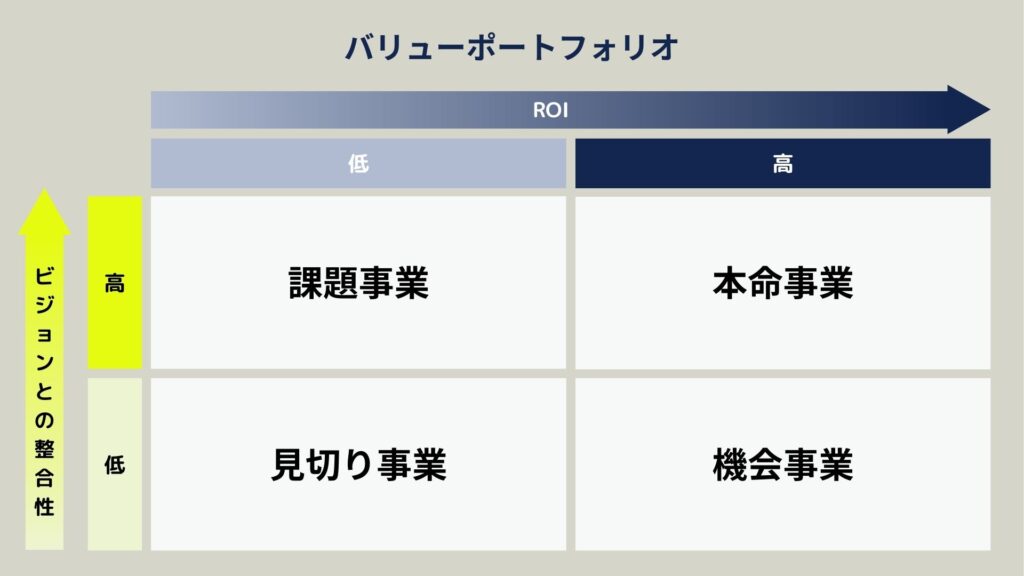

バリューポートフォリオ最大の特徴は、事業を以下の2つの評価軸で分析する点にあります。

- ビジョンとの整合性

その事業が、企業の経営理念や将来のあり方(ビジョン)とどれだけ一致しているか。 - ROI (Return on Investment)

その事業が、投下した資本に対してどれだけの利益を生み出しているか(投資収益率)。

この2軸で構成されるマトリクス上に各事業をプロットすることで、それぞれの事業が企業全体の中でどのような位置づけにあるのかを可視化し、客観的に評価することが可能になります。

つまり、「企業の理想(ビジョン)」と「事業の現実(収益性)」を同時に見つめるための強力なツールです。

PPM分析との違いと併用の意義

事業ポートフォリオ分析のフレームワークとして、バリューポートフォリオとしばしば比較されるのがPPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)分析です。両者は似ているようで、その評価軸と視点が根本的に異なります。

| 項目 | バリューポートフォリオ | PPM分析 |

| 評価軸① | ビジョンとの整合性(企業の内部的な価値観) | 市場成長率(外部環境の魅力度) |

| 評価軸② | ROI(投資効率) | 相対的市場シェア(市場での競争優位性) |

| 主な視点 | 経営者、株主(理念と収益性の両立) | マーケティング担当者(市場でのポジショニング) |

| 時間軸 | 長期的・未来志向(ビジョンを重視) | 短期〜中期的・現状分析(現在の市場を重視) |

| 分類例 | 本命事業、課題事業、機会事業、見切り事業 | 花形、金のなる木、問題児、負け犬 |

PPM分析が「市場」という外部環境を軸に事業の現状を評価するのに対し、バリューポートフォリオは「ビジョン」という企業の内部的な価値観を軸に、未来志向で事業を評価します。

どちらが優れているというわけではなく、両者は補完関係にあります。PPM分析で市場における各事業の立ち位置を客観的に把握し、その上でバリューポートフォリオを用いて、自社の理念や収益性の観点から「本当にその事業を続けるべきか?」を深く掘り下げていく。このように2つのフレームワークを併用することで、より多角的で精度の高い事業戦略を立てることが可能になります。

評価軸の仕組み:ビジョンとROIのそれぞれの役割

バリューポートフォリオを正しく理解するためには、2つの評価軸が持つ意味を深く知ることが不可欠です。それぞれの軸が誰の視点を反映し、何を測っているのかを見ていきましょう。

評価軸①:ビジョンとの整合性(経営者視点)

「ビジョンとの整合性」は、企業の存在意義や進むべき方向性を示す、いわば会社の魂を測る指標です。これは、短期的な利益だけでは測れない、企業の根幹に関わる価値を評価します。

- なぜ重要か?

ビジョンに合わない事業ばかりを育ててしまうと、企業としての統一感がなくなり、ブランドイメージが毀損されたり、従業員のモチベーションが低下したりする恐れがあります。ビジョンは、企業が社会に対してどのような価値を提供していくのかを約束する羅針盤であり、この軸は経営者の視点を強く反映します。 - どう評価するか?

定性的な要素が強いため、評価は簡単ではありません。一般的には、以下のような項目を総合的に判断し、スコアリングします。- 経営理念やパーパスへの貢献度

- ブランドイメージ向上への寄与

- 将来の事業展開とのシナジー効果

- 独自の技術や文化の継承

評価軸②:ROI(株主視点)の意味と算出方法

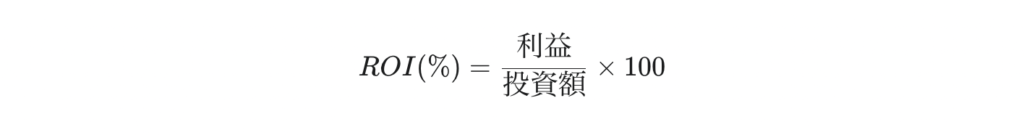

「ROI(Return on Investment)」は、日本語で「投資収益率」または「投資利益率」と訳され、事業の稼ぐ力を測る代表的な財務指標です。

- なぜ重要か?

企業が事業を継続し、成長していくためには利益が不可欠です。ROIは、投下した資本をどれだけ効率的に利益へ転換できたかを示し、事業の収益性を客観的に評価します。これは、企業に資金を提供している株主の視点を強く反映する指標と言えます。 - どう算出するか?

ROIは以下の計算式で求められます。

◼️利益:一般的には、事業そのものの収益力を示す「営業利益」が使われます。

◼️投資額:その事業に投下された資本の総額を指し、設備投資、研究開発費、広告宣伝費などが含まれます。例えば、ある事業に1億円を投資して2,000万円の利益が出た場合、ROIは20%となります。この数値が高いほど、効率よく稼いでいる事業だと判断できます。

4つのセグメント分類による事業評価

バリューポートフォリオ・フレームワークでは、「ビジョンとの整合性」と「ROI」の高低によって、事業を以下の4つのセグメントに分類し、それぞれに適した戦略方針を導き出します。

本命事業:ビジョン一致かつROI高 → 拡大すべき価値事業

ビジョンとの整合性が高く、かつROIも高い事業です。まさに企業の「顔」であり、稼ぎ頭でもある理想的な状態です。

- 特徴

企業の理念を体現し、社会に価値を提供しながら、安定した収益を生み出しています。従業員の士気も高く、ブランドイメージを牽引する存在です。 - 戦略

最優先で経営資源(ヒト・モノ・カネ)を投下し、さらなる成長と市場でのリーダーシップ確立を目指す**「拡大戦略」**を取ります。

課題事業:ビジョン一致×ROI低 → 改善して成長させるべき事業

ビジョンとの整合性は高いものの、ROIが低い事業です。企業の理想には合致していますが、収益化に課題を抱えている状態です。

- 特徴

社会貢献性が高い、あるいは将来のコア技術に繋がる可能性を秘めているなど、企業にとって重要な意味を持つ事業です。しかし、現状では赤字か、それに近い状態かもしれません。 - 戦略

簡単にあきらめるべきではありません。ビジネスモデルの見直し、コスト構造の改革、付加価値の向上など、収益性を高めるための「改善戦略」が求められます。将来の「本命事業」に育てるべき金の卵です。

機会事業:ビジョン未整合×ROI高 → ビジョンとの整合性の回復を検討

ROIは高いものの、ビジョンとの整合性が低い事業です。よく稼いでくれますが、企業の目指す方向性とは少しズレています。

- 特徴

M&A(企業の合併・買収)によって獲得した事業や、過去の経緯で始めたものの、現在の企業理念とは合わなくなってしまった事業などが該当します。 - 戦略

判断が難しいセグメントです。事業内容をピボット(方向転換)させ、ビジョンとの整合性を高める「調整戦略」を検討します。それが難しい場合は、割り切ってキャッシュ・カウ(金のなる木)と位置づけ、得られた収益を本命事業や課題事業に再投資する、あるいは事業売却を検討することもあります。

見切り事業:両評価とも低 → 撤退や縮小を検討すべき事業

ビジョンとの整合性もROIも、共に低い事業です。

- 特徴

企業の理念に貢献せず、かつ収益も上がっていないため、経営資源を浪費している可能性が高い状態です。 - 戦略

感情的な判断を排し、客観的なデータに基づいて「撤退」や「事業縮小」を速やかに検討すべきです。ここで生み出された余力を、より重要な事業に振り向けることが、企業全体の成長に繋がります。

バリューポートフォリオを活用するメリット

このフレームワークを導入することで、企業は3つの大きなメリットを得ることができます。

経営者と株主、双方の視点で戦略を明確化

バリューポートフォリオは、「ビジョン」という経営者の想いと、「ROI」という株主の期待を1つのマトリクス上で統合します。

これにより、なぜこの事業に投資し、なぜあの事業から撤退するのか、という経営判断の根拠を、社内外のステークホルダー(利害関係者)に対して論理的かつ明確に説明できるようになります。

事業ごとの対応策が明示される構造

4つのセグメント(本命、課題、機会、見切り)は、それぞれ「拡大」「改善」「調整」「撤退」という具体的な戦略の方向性を示唆しています。

これにより、「さて、どうしようか?」という漠然とした議論に終始することなく、各事業が次に取るべきアクションプランをスムーズに策定することができます。

平行的な成長と整合性の両立を促進

短期的な収益性(ROI)だけを追い求めると、企業は進むべき道を見失いがちです。逆に、理想(ビジョン)ばかりを追いかけても、事業として成り立ちません。

バリューポートフォリオは、この2つの重要な要素のバランスを取りながら事業を評価するため、企業がフィロソフィーを維持しつつ、持続的に成長していくための健全な経営判断を促進します。

具体事例による理解促進

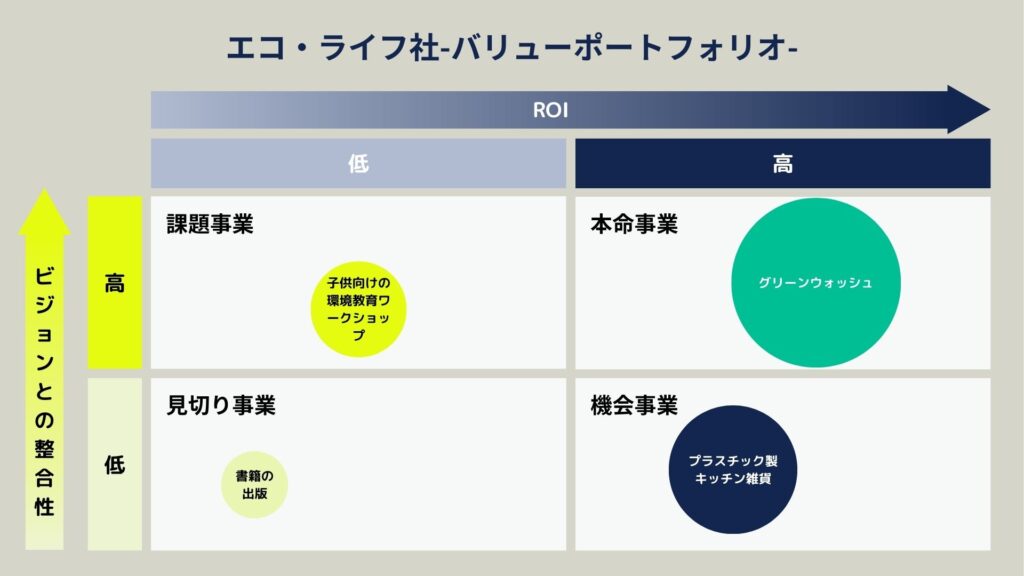

架空の企業「エコ・ライフ社」(環境配慮型の日用品メーカー)を例に、バリューポートフォリオの具体的な活用イメージを見てみましょう。

本命事業としての拡大例

- 事業内容

植物由来の成分で作られた、詰め替え可能な主力洗剤「グリーン・ウォッシュ」。 - 評価

環境保護という会社のビジョンに完全に合致し、市場でも高い支持を得ておりROIも高い。 - 戦略

広告宣伝費を増額し、SNSでのキャンペーンを強化。さらに海外市場への展開を加速させるために、専門チームを立ち上げる。

課題事業の改善による成長転換例

- 事業内容

子供向けの環境教育ワークショップ事業。 - 評価

次世代への啓蒙というビジョンに合致するが、運営コストがかさみ赤字状態(ROIが低い)。 - 戦略

参加費の価格設定を見直すとともに、オンラインでのワークショップも開催し、より多くの参加者を集めることで収益構造を改善。企業向けの研修プログラムとしても展開し、新たな収益源を確保する。

機会事業でのビジョン調整の実際

- 事業内容

M&Aで取得した、プラスチック製キッチン雑貨の製造販売事業。 - 評価

収益性は非常に高い(ROI高)が、使い捨てプラスチック製品は「エコ・ライフ社」のビジョンと矛盾する。 - 戦略

製品の素材を、リサイクルプラスチックや植物由来のバイオマスプラスチックに全面的に切り替える研究開発に投資。製品名はそのままに、「環境に配慮したサステナブルなキッチン雑貨」としてリブランディングし、ビジョンとの整合性を高める。

見切り事業の早期撤退判断例

- 事業内容

創業時から細々と続けてきた、書籍の出版事業(テーマは環境と無関係なものが多い)。 - 評価

売上は低迷し、ROIはマイナス。現在の会社のビジョンとの関連性も薄い。 - 戦略

サンクコスト(埋没費用)に囚われず、年内での事業撤退を決定。担当していた従業員は、成長著しい「グリーン・ウォッシュ」事業部へ再配置し、経営資源の最適化を図る。

まとめ:バリューポートフォリオ・フレームワークの実務意義

最後に、この記事の要点を振り返りましょう。

バリューポートフォリオ・フレームワークを用いた戦略的な事業判断の重要性

バリューポートフォリオは、単に事業を分類するためのツールではありません。

企業の「ありたい姿(ビジョン)」と「稼ぐ力(ROI)」を両輪として、自社の未来を能動的に創造していくための戦略的対話のフレームワークです。

このフレームワークを用いることで、経営陣は自信を持って資源配分の意思決定を下し、企業全体を正しい方向へと導くことができます。

PPM分析との違いと使い分けを踏まえた実践的な活用法の確認

PPM分析が「市場での立ち位置」を教えてくれる地図だとすれば、バリューポートフォリオは「自分たちがどこへ向かいたいのか」を指し示す羅針盤です。

市場の状況(PPM)を理解した上で、自分たちの価値観(バリューポートフォリオ)に基づいた航路を選択する。この2つのフレームワークを賢く使い分けることが、変化の激しい時代を乗り越え、持続的に成長する企業を創る鍵となるでしょう。