多くの企業が激しい競争の中で、自社の強みを見出し、競合優位性を築こうと奮闘しています。その強力な武器となるのが、今回ご紹介する「バリューチェーン分析」です。

このフレームワークは、企業活動を一つひとつのプロセスの連鎖として捉え、どこで価値が生まれ、どこに改善の余地があるのかを可視化します。

本記事では、バリューチェーン分析の基本から実践的なプロセス、具体的な活用事例までを図解を交えながら、初心者にも分かりやすく解説します。

目次

バリューチェーン分析とは何か?

バリューチェーン分析は、企業の事業活動を「価値(Value)」の「連鎖(Chain)」として捉え、どの活動が最終的な顧客価値に貢献しているのかを分析するためのフレームワークです。

自社の強み・弱みを体系的に把握し、競合優位性の源泉を特定することを目的とします。

マイケル・ポーターが提唱したフレームワークの概要

バリューチェーン分析は、『競争の戦略』などの著者として知られる経営学者のマイケル・ポーター教授によって1985年に提唱されました。

ポーターは、企業の活動を単一の塊として見るのではなく、製品やサービスが顧客に届くまでの様々な活動の連鎖として捉えるべきだと考えました。具体的には、事業活動を「主活動」と「支援活動」の2つに分類し、それぞれの活動が生み出す価値(マージン)を分析することで、企業の競争戦略をより精緻に立案できると主張しました。

このフレームワークを用いることで、漠然としていた「自社の強み」を具体的な業務プロセスレベルで特定し、強化すべきポイントを明確にすることができます。

「価値」を分解して企業活動を分析する目的

なぜ、わざわざ企業活動を細かく分解する必要があるのでしょうか。その主な目的は、競合優位性を築くための具体的な打ち手を見つけることにあります。

バリューチェーン分析の目的は、大きく以下の3つに集約されます。

- 強みと弱みの客観的な把握

- 各活動を評価することで、自社が競合他社に比べてどの部分で優れているのか(強み)、劣っているのか(弱み)を客観的に把握できます。これにより、リソースを集中すべき領域が明確になります。

- コスト削減の機会発見

- 各活動にかかっているコストを分析することで、無駄なコストが発生しているプロセスを特定できます。プロセスの効率化や見直しにより、全体のコスト構造を改善し、収益性を高めることができます。

- 付加価値(差別化)の源泉特定

- 顧客が感じる「価値」は、どの活動から生まれているのでしょうか。製品の機能だけでなく、デザイン、ブランド、顧客サービスなど、様々な活動が付加価値の源泉となり得ます。これを特定し強化することで、他社にはない独自の魅力を生み出し、価格競争から脱却することが可能になります。

これらの分析を通じて、自社が目指すべき競合優位性の方向性(コストで勝つのか、差別化で勝つのか)を定め、具体的な戦略へと落とし込んでいくことが、このフレームワークの最終的なゴールです。

バリューチェーンの構成要素と仕組み

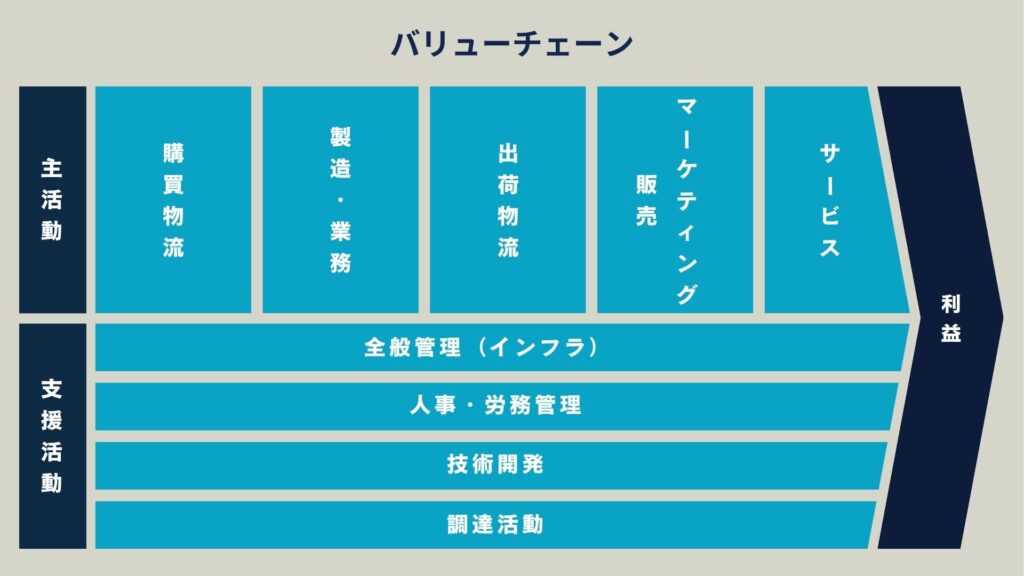

バリューチェーン分析では、企業の活動を「主活動」と「支援活動」の2種類に分類します。これらを理解することが、分析の第一歩となります。

主活動(主要な価値創出プロセス)

主活動とは、製品やサービスが顧客に届くまでの直接的な価値創造の流れに関わる活動群です。具体的には、以下の5つのプロセスに分けられます。

| 主活動の分類 | 内容 | 具体例 |

| 購買物流 | 製品を作るための原材料や部品の仕入れ、検品、保管など。 | メーカーの部品調達、レストランの食材仕入れ |

| 製造・業務 | 原材料を製品に加工したり、サービスを提供したりする活動。 | 工場での製品組立、プログラマーのコーディング |

| 出荷物流 | 完成した製品を倉庫で管理し、顧客や販売店へ配送する活動。 | 物流センターからの商品発送、オンラインストアの配送 |

| 販売・マーケティング | 製品やサービスの魅力を伝え、顧客に購入を促す活動。 | 広告宣伝、Webサイト運営、営業活動、価格設定 |

| サービス | 販売後の顧客サポートやメンテナンス、修理など。 | カスタマーサポート、製品保証、定期メンテナンス |

これらの主活動は、モノやサービスが顧客の手に渡るまでの「川の流れ」のように、直接的に価値を生み出していきます。

【テンプレート】業界別バリューチェーン(主活動)の具体例

以下は、業界ごとの主活動を一般的な業務に分解したテンプレートです。自社のビジネスモデルに合わせて、項目を追加・削除・修正してご活用ください。

| 主活動 | 製造業 | 小売業(店舗・EC) | IT・SaaS業界 | 飲食業 | コンサルティング・サービス業 |

| 購買物流 | ・原材料/部品の調達 ・受け入れ検査 ・倉庫での保管 | ・商品の仕入れ ・ベンダー管理 ・検品、在庫管理 | ・サーバー/ツールの調達 ・外部APIの契約 ・PC等ハードウェア購入 | ・食材の仕入れ ・仕入れ先の選定 ・鮮度管理、保管 | ・市場/調査データの購入 ・専門知識の獲得(書籍/研修) ・分析ツールの導入 ・外部専門家との契約 |

| 製造・業務 | ・部品の加工 ・製品の組み立て ・品質管理 ・設備保全 | ・店舗での陳列/接客 ・ECサイトの運営管理 ・プライベートブランド開発 | ・要件定義/設計 ・ソフトウェア開発 ・テスト/品質保証 ・インフラ運用保守 | ・食材の仕込み ・レシピ開発 ・調理、盛り付け ・店舗の清掃/衛生管理 | ・クライアントへのヒアリング ・情報収集、分析 ・戦略/解決策の立案 ・プロジェクト管理 ・資料/報告書の作成 |

| 出荷物流 | ・完成品の在庫管理 ・受注処理、梱包 ・代理店や顧客への配送 | ・EC商品の梱包/発送 ・配送業者との連携 ・店舗での商品お渡し | ・ソフトウェアのリリース ・アップデート配信 ・アカウント発行/管理 | ・料理の提供(配膳) ・テイクアウト/デリバリー対応 | ・クライアントへの提案/報告 ・納品物の提出 ・成果報告会の実施 ・導入/実行支援 |

| 販売・マーケティング | ・広告宣伝/展示会 ・法人/個人への営業 ・Webサイト運営 ・見積もり/価格設定 | ・チラシ/Web広告 ・セール/キャンペーン ・SNS運用 ・接客による販売促進 | ・Webサイト/SEO ・コンテンツマーケティング ・ウェビナー開催 ・営業/デモンストレーション | ・メニュー/看板作成 ・グルメサイト掲載 ・SNSでの情報発信 ・予約管理 | ・書籍出版/セミナー登壇 ・人脈構築/ネットワーキング ・提案依頼書への対応 ・営業/提案活動 |

| サービス | ・製品の設置/導入支援 ・修理/メンテナンス ・問い合わせ対応 ・アフターパーツ供給 | ・返品/交換対応 ・問い合わせ対応 ・ギフトラッピング ・ポイントカード管理 | ・導入支援(オンボーディング) ・カスタマーサポート ・ヘルプ/FAQの整備 ・ユーザーコミュニティ運営 | ・注文受付/接客 ・会計 ・顧客からのフィードバック対応 ・リピーター向け施策 | ・契約後のフォローアップ ・進捗確認ミーティング ・追加の質疑応答 ・長期的な関係構築 |

支援活動(競合優位性を支えるバックエンド機能)

支援活動とは、上記の主活動が円滑に行われるように、組織全体を後方から支える活動群です。これらは直接的に製品を生み出すわけではありませんが、主活動の質や効率を大きく左右し、競合優位性を築く上で欠かせない要素です。

| 支援活動の分類 | 内容 | 具体例 |

| 全般管理(インフラ) | 財務、法務、総務、経営企画など、企業全体の基盤となる活動。 | 経営戦略の策定、会計処理、資金調達 |

| 人事・労務管理 | 従業員の採用、育成、評価、配置、労務管理など。 | 研修制度の設計、従業員のモチベーション管理 |

| 技術開発 | 製品開発、研究開発、技術インフラの構築など。 | 新製品の研究、生産技術の改善、社内システムの開発 |

| 調達活動 | 原材料、設備、備品など、事業に必要な資源を外部から購入する活動。 | 安価で質の良い仕入先の開拓、購買プロセスの管理 |

例えば、人事・労務管理が優れた従業員を育成すれば、製造部門の品質やサービス部門の顧客対応力が向上します。このように、支援活動は主活動全体のパフォーマンスを底上げする重要な役割を担っています。

コスト構造と差別化のポイントを可視化する方法

バリューチェーンの各活動を洗い出したら、次にそれぞれの活動に「どれくらいのコストがかかっているか」そして「どれくらいの価値を生み出しているか」を分析します。

- コスト分析

各活動に人件費、設備費、原材料費などのコストを割り振ります。これにより、どの活動がコストの大半を占めているのか(コストドライバー)を特定できます。競合と比較して著しくコストが高い活動は、効率化や見直しの対象となります。 - 価値分析

各活動が顧客にとってどのような価値(例:高品質、短納期、優れたデザイン、手厚いサポート)を提供しているかを評価します。顧客が特に価値を感じている活動は、自社の強みであり、差別化の源泉です。

この分析を通じて、「低コストで運用できているが、顧客価値も低い活動」や「コストは高いが、それを上回る圧倒的な価値を生み出している活動」などを可視化し、競合優位性を築くための戦略的な意思決定につなげます。

バリューチェーン分析のプロセスと手順

バリューチェーン分析は、以下の4つのステップで進めるのが一般的です。このプロセスを通じて、自社の競合優位性を体系的に構築していきます。

ステップ①:企業活動の全体像を洗い出す

最初のステップは、自社の事業活動をバリューチェーンのフレームワークに沿って細かく分解し、洗い出すことです。

- 主活動の特定

購買物流からサービスまで、自社の製品・サービスが顧客に届くまでの流れを具体的に書き出します。「製造」という大きな括りではなく、「部品Aの加工」「製品Bの組み立て」「品質検査」のように、できるだけ具体的な単位まで分解することが重要です。 - 支援活動の特定

主活動を支えている支援活動も同様に洗い出します。「人事」であれば「採用活動」「新人研修」「評価制度運用」といったレベルで具体化します。

この段階では、思いつく限りの活動を網羅的にリストアップすることが目的です。関係部署のメンバーと協力して行うと、より解像度の高い洗い出しが可能になります。

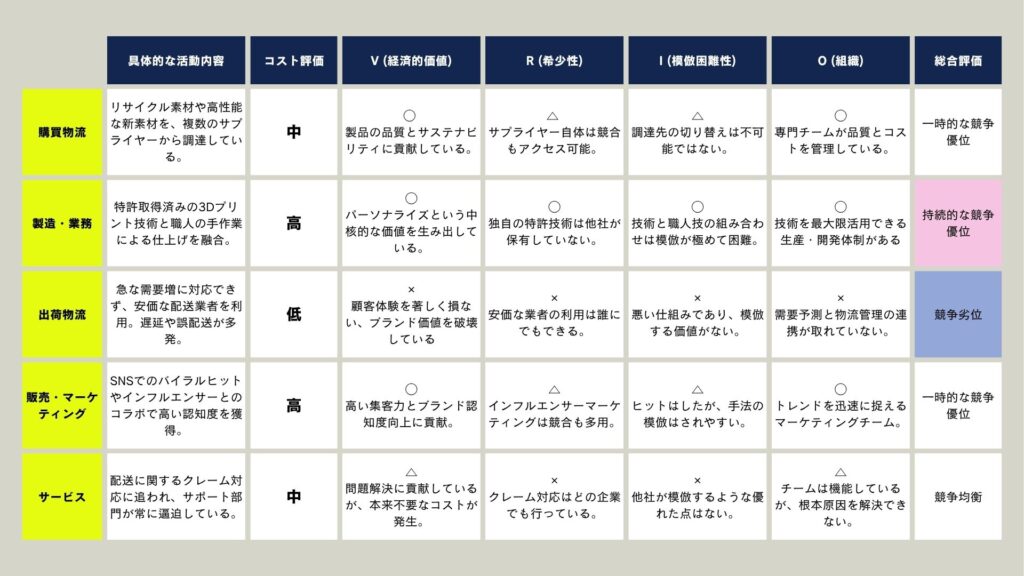

ステップ②:各活動のコスト・価値・連携を評価する

次に、洗い出した各活動を評価します。ここでは、主に「コスト」と「価値」の2つの側面から分析します。

- 【コストの把握】

各活動にどれくらいの経営資源(人、モノ、金、情報)が投入されているかを分析します。正確な数値を出すのが難しい場合は、相対的な大きさ(高・中・低など)で評価するだけでも有効です。 - 【価値の把握(VRIO分析など)】

各活動が競合優位性にどれだけ貢献しているかを評価します。ここでは、VRIO(ブリオ)分析などのフレームワークを活用すると効果的です。- Value(経済的価値): その活動は顧客に価値を提供し、企業の収益に貢献しているか?

- Rarity(希少性): 競合他社はその活動を保有しているか?

- Imitability(模倣困難性): 競合他社がその活動を模倣するのは難しいか?

- Organization(組織): その活動を最大限に活用するための組織的な体制が整っているか?

- 【連携の評価】

活動と活動のつながり(リンケージ)も重要です。例えば、販売部門と製造部門の情報連携が密であれば、需要予測の精度が上がり、過剰在庫を減らすことができます。連携がうまくいっているか、ボトルネックはどこかを評価します。

【事例】急成長スニーカーブランドのバリューチェーン評価

ステップ③:競合他社との比較で強み・弱みを特定する

自社の分析だけでは、その評価が客観的に優れているのか劣っているのか判断できません。そこで、競合他社のバリューチェーンと比較分析を行います。

競合の内部情報を正確に知ることは困難ですが、公開情報(Webサイト、決算資料、業界レポートなど)や製品・サービスを実際に利用してみることで、ある程度の推測は可能です。

- コストの比較

競合はどのようなコスト構造になっているか?(例:大量生産で製造コストを抑えている、直販で販売コストを削減している) - 価値(差別化)の比較

競合はどの活動で差別化を図っているか?(例:卓越した技術開発力、強力なブランドを築くマーケティング活動)

この比較を通じて、自社の「真の強み(競合よりも優れている点)」と「克服すべき弱み(競合よりも劣っている点)」が明確になります。

ステップ④:改善や再設計による競合優位性の構築

最後に、分析結果をもとに競合優位性を構築するための戦略を立案・実行します。

- 強みの強化

自社の強みとなっている活動に対して、さらにリソースを投下し、競合が追いつけないレベルまで引き上げます。 - 弱みの改善

弱みとなっている活動について、コスト削減や効率化、アウトソーシング(外部委託)などを検討します。ただし、すべての弱みを克服する必要はなく、事業戦略上の重要度に応じて優先順位をつけます。 - 連携(リンケージ)の最適化

活動間の連携を強化し、全体最適を図ります。例えば、ITシステムを導入して部門間の情報共有をスムーズにし、意思決定のスピードを上げる、といった施策が考えられます。

このプロセスは一度きりで終わりではありません。市場環境や競合の動向は常に変化するため、定期的にバリューチェーンを見直し、戦略をアップデートしていくことが重要です。

他企業をバリューチェーンで見てみる

代表的な3つの業界におけるバリューチェーンでわかる強みについて見ていきましょう。

製造業:生産工程の効率化と付加価値向上

製造業はバリューチェーン分析と非常に相性が良い業界です。例えば、自動車メーカーのトヨタは、その代表例です。

- 主活動の強み:

- 購買物流・製造

「ジャストインタイム(カンバン方式)」により、必要な部品を必要な時に必要なだけ調達・生産することで、在庫コストを極限まで削減。 - 製造

「トヨタ生産方式(TPS)」と呼ばれる徹底した無駄の排除と品質管理により、高い生産効率と品質を両立。

- 購買物流・製造

- 分析による示唆

トヨタの競合優位性は、単一の優れた技術だけでなく、購買から製造に至るまでの活動間の強力な連携(リンケージ)によって生み出されています。この効率的な生産体制が、高品質な製品を競争力のある価格で提供することを可能にしています。

サービス業:顧客接点の最適化による差別化

スターバックスは、単にコーヒーを売るのではなく、「サードプレイス(家庭でも職場でもない、第3の心地よい場所)」という価値を提供することで成功しました。

- 主活動の強み:

- 購買物流

世界中の高品質なコーヒー豆を安定的に調達する独自のネットワーク。 - 販売・マーケティング/サービス

直営店方式による店舗空間の品質管理、心地よい接客を提供する従業員教育、ブランドイメージを高めるマーケティング活動。

- 購買物流

- 支援活動の強み:

- 人事・労務管理

パートナー(従業員)を大切にする企業文化と手厚い福利厚生が、質の高いサービスを生み出す原動力となっています。

- 人事・労務管理

- 分析による示唆

スターバックスの競合優位性は、製品(コーヒー)そのものだけでなく、店舗設計、接客、従業員教育といった複数の活動が一体となって創り出す「体験価値」にあります。バリューチェーン分析は、こうした無形の価値がどの活動から生まれているかを明らかにするのに役立ちます。

IT・スタートアップ:デジタル技術による新しい価値連鎖

Netflixのようなデジタル企業は、従来のバリューチェーンを破壊し、新しい価値連鎖(バリューチェーン)を構築しました。

- 従来のバリューチェーン(レンタルビデオ店):

- コンテンツ調達 → 店舗への配送 → 店舗での陳列・貸出 → 返却

- Netflixのバリューチェーン:

- 技術開発

膨大な視聴データを分析し、顧客の好みを予測するレコメンドエンジンを開発。 - 調達/製造

データに基づき、ヒットの確率が高いオリジナルコンテンツを自社で制作・調達。 - 出荷物流/サービス

インターネット経由でコンテンツを直接ユーザーに配信。物理的な店舗や在庫は不要。

- 技術開発

- 分析による示唆

Netflixは、データ分析とIT技術という強力な「支援活動」を軸に、コンテンツ制作から配信までの「主活動」全体を再定義しました。これにより、旧来の業界が抱えていた物理的な制約(店舗の立地、在庫数など)を解消し、パーソナライズされた体験という新たな価値を提供することで、圧倒的な競合優位性を確立しました。

競合優位性を高めるためのポイント

バリューチェーン分析から得られた知見を、持続的な競合優位性へとつなげるためには、いくつかの重要な視点があります。

コストリーダーシップと差別化の両立戦略

マイケル・ポーターは、基本的な競争戦略として「コストリーダーシップ戦略(他社より安く)」と「差別化戦略(他社にはない価値を)」を提唱しました。バリューチェーン分析は、自社がどちらの戦略を追求すべきか、あるいは両立させるかの判断に役立ちます。

- コストリーダーシップ

バリューチェーン全体のコストを分析し、特に大きな割合を占める活動や、競合に比べて非効率な活動を特定し、徹底的に効率化を図ります。 - 差別化

顧客が価値を感じる活動(例:研究開発、デザイン、顧客サービスなど)にリソースを集中投下し、その価値をさらに高めます。

理想は、業界平均よりも低いコストで、他社にはない付加価値を提供することです。バリューチェーンの各活動を最適化することで、この二つの戦略の両立を目指すことが可能になります。

サプライチェーンや外部パートナーとの連携強化

企業の価値創造は、自社内だけで完結するものではありません。原材料を供給するサプライヤーから、製品を顧客に届ける販売代理店まで、多くの外部パートナーとの連携の上に成り立っています。

この自社、サプライヤー、チャネル、顧客まで含めたより大きな価値の連鎖を「バリューシステム」と呼びます。

自社のバリューチェーンを最適化するだけでなく、

- サプライヤーと共同で部品開発を行い、品質向上とコストダウンを図る

- 販売代理店と顧客情報を共有し、マーケティングの精度を高める といったように、バリューシステム全体で価値を高める視点を持つことが、競合優位性をさらに強固なものにします。

データ分析・AI活用によるバリューチェーンの再構築

現代において、データやAI(人工知能)といったデジタル技術は、バリューチェーンを根本から変革する力を持っています。

- 需要予測の高度化

AIが販売データを分析し、精度の高い需要予測を行うことで、製造部門は過剰在庫や品切れのリスクを減らせます。 - 生産プロセスの自動化

IoTセンサーが工場の機械の稼働状況を監視し、AIが故障を予知することで、生産ラインの停止時間を最小限に抑えます。 - パーソナライズされたマーケティング

顧客データを分析し、一人ひとりの興味関心に合わせた最適な商品や情報を提案することで、購買率を高めます。

これらの技術をバリューチェーンの各活動に組み込むことで、従来では考えられなかったレベルの効率化と付加価値創造が可能です。自社のどの活動にデジタル技術を適用できるかを検討することは、これからの時代に競合優位性を築く上で不可欠です。

まとめ:バリューチェーン分析で競合優位性を体系的に捉える

本記事では、ビジネス戦略の基本的なフレームワークであるバリューチェーン分析について、その概要から具体的なプロセス、活用事例までを解説してきました。

バリューチェーン分析は企業戦略の「地図」である

バリューチェーン分析は、自社の事業活動という広大な領域を可視化し、どこに「宝(強み)」が埋まっていて、どこに「落とし穴(弱み)」があるのかを示す「地図」のようなものです。

この地図がなければ、私たちは闇雲に進むしかなく、限られた経営資源をどこに投下すべきか、合理的な判断を下すことができません。

このフレームワークを活用することで、自社の競合優位性の源泉を感情論や経験則ではなく、具体的な活動レベルで論理的に特定し、組織全体で共有することが可能になります。

競合優位性を継続的に高めるための実践ポイント

最後に、バリューチェーン分析を実践し、競合優位性を継続的に高めていくためのポイントを改めて整理します。

- 活動をできるだけ細かく分解する

分析の解像度を高めるために、活動は具体的な業務プロセスレベルまで分解しましょう。 - 客観的な視点で評価する

自社の強み・弱みを評価する際は、必ず競合他社という比較対象を置き、客観性を保ちましょう。 - 活動間の「連携」に着目する

個々の活動だけでなく、活動同士のつながり(リンケージ)を改善することで、全体のパフォーマンスは飛躍的に向上します。 - 一度で終わらせず、定期的に見直す

市場や競合は常に変化します。定期的に自社のバリューチェーンを見直し、戦略をアップデートし続けることが重要です。