「顧客満足度」だけでは測れない、企業の成長に直結する指標があります。それが今回ご紹介する「NPS©︎スコア」です。

この記事では、事業戦略の観点からNPS©︎スコアとは何か、その基本的な意味から具体的な計算方法、さらには分析・活用方法まで、初心者の方でも実践できるよう、わかりやすく解説していきます。

目次

NPS©︎スコアとは?基本の意味と考え方を理解する

まずは、NPS©︎スコアとは何か、その本質的な意味と基本的な考え方から押さえていきましょう。なぜ今、この指標がこれほどまでに注目されているのか、その理由も合わせて解説します。

NPS©︎スコアの定義と目的

NPS©︎とは「Net Promoter Score(ネット・プロモーター・スコア)」の略で、ロイヤリティマーケティングの権威であるフレッド・ライクヘルド氏により発案されました。顧客ロイヤルティ、つまり顧客が企業やブランド、商品・サービスに対してどれくらいの愛着や信頼を感じているかを数値化するための指標です。

NPS©︎の最大の目的は、企業の将来的な収益性や成長性と相関が高い「顧客推奨度」を測ることにあります。単に「満足したか」という過去の評価を聞くのではなく、「親しい友人や同僚に薦めたいか」という未来の行動につながる質問をすることで、顧客が本当にそのサービスを支持しているのかを明らかにします。

顧客満足度との違い|なぜNPS©︎が注目されるのか

「顧客満足度調査と何が違うの?」という疑問は、多くの方が最初に抱くものです。この2つは似ているようで、測っているものと目的が根本的に異なります。

| 項目 | NPS©︎(ネット・プロモーター・スコア) | 顧客満足度調査 |

| 質問の視点 | 「他者への推奨」という未来の行動を問う | 「自分が満足したか」という過去・現在の感情を問う |

| 指標の目的 | 企業の成長性との相関を測る | 現状のサービス改善点の発見 |

| 指標の性質 | 収益性と連動しやすい先行指標 | 業績との連動性が低い場合がある遅行指標 |

| 質問例 | 「この商品を友人に薦める可能性はどのくらいありますか?」 | 「この商品にどのくらい満足していますか?」 |

顧客満足度調査で「満足」と答えた顧客が、必ずしもリピート購入したり、他者に薦めたりするとは限りません。「まあ満足だけど、もっと良いのがあれば乗り換える」という顧客も多く含まれます。

一方で、NPS©︎は「他者に薦める」という、自身の評判をかけて推奨する行動に基づいているため、顧客の熱量や本質的なロイヤルティをより正確に捉えることができます。この「推奨」という行動が、新規顧客の獲得や継続利用に直結するため、NPS©︎は企業の業績との相関性が高いとされ、重要視されているのです。

推奨者・中立者・批判者の3分類について

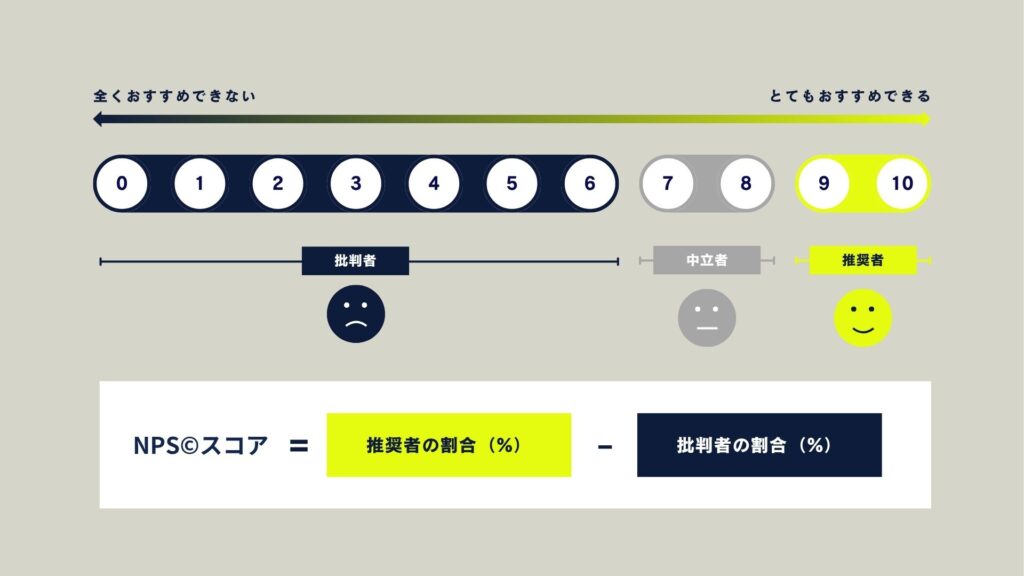

NPS©︎では、アンケート回答者をスコアに応じて3つのカテゴリーに分類します。この分類こそが、NPS©︎スコアとは何かを理解する上で非常に重要です。

- 推奨者 (Promoters) : 9~10点をつけた顧客

- 企業の熱狂的なファンであり、自社の製品やサービスを積極的に他者に薦めてくれるロイヤルカスタマーです。継続利用率が高く、アップセルやクロスセルにも繋がりやすい、まさに事業成長のエンジンとなる存在です。

- 中立者 (Passives) : 7~8点をつけた顧客

- 満足はしているものの、特別強い愛着はなく、競合他社に乗り換える可能性を秘めた顧客層です。積極的に薦めることはありませんが、不満も口にしないため、その声が見過ごされがちです。

- 批判者 (Detractors) : 0~6点をつけた顧客

- 製品やサービスに何らかの不満を抱えており、悪評やネガティブな口コミを広めるリスクがある顧客層です。放置するとブランドイメージを毀損し、顧客離れ(チャーン)の主な原因となります。

NPS©︎の分析では、単に全体のスコアを見るだけでなく、これら3つの層がそれぞれどのくらいの割合で存在するのか、そして彼らがなぜそのスコアを付けたのかを深掘りすることが不可欠です。

NPS©︎スコアの計算方法を具体的に解説

NPS©︎スコアの算出方法は非常にシンプルで、誰でも簡単に計算することができます。

NPS©︎スコアの算出式と例題

NPS©︎スコアは、以下の計算式で算出されます。

NPS©︎スコア = 推奨者の割合 (%) - 批判者の割合 (%)

非常にシンプルです。中立者の割合は計算には直接使用しませんが、全体の顧客構成を把握する上で重要な要素となります。スコアの範囲は、全員が批判者である-100から、全員が推奨者である+100までの間になります。

【例題】 あるサービスで100人の顧客にNPS©︎アンケートを実施した結果、以下のようになったとします。

- 推奨者(9~10点):30人

- 中立者(7~8点):50人

- 批判者(0~6点):20人

この場合のNPS©︎スコアを計算してみましょう。

- 各分類の割合を算出します。

- 推奨者の割合: 30人 ÷ 100人 = 30%

- 批判者の割合: 20人 ÷ 100人 = 20%

- 上記の計算式に当てはめます。

- NPS©︎スコア = 30% - 20% = +10

このサービスのNPS©︎スコアは「+10」となります。

アンケート設問の作り方と注意点

NPS©︎を測定するためのアンケートは、基本的に2つの質問で構成されます。

- 推奨度を測る質問(必須)

- 「あなたはこの〇〇(企業名、商品名、サービス名など)を、ご友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」

- この質問に対し、「0(全く薦めない)」から「10(非常に薦めたい)」までの11段階で評価してもらいます。

- 評価の理由を尋ねる自由記述の質問

- 「そのように評価された理由を具体的にお聞かせください。」

- この質問が、NPS©︎を単なる数値測定で終わらせず、具体的な改善アクションに繋げるための鍵となります。推奨者はどこに価値を感じているのか、批判者は何に不満を持っているのか、その「なぜ?」を深掘りすることが重要です。

アンケート設計の注意点

- 質問はシンプルに

設問が多すぎると回答率が低下します。基本は上記の2問に絞りましょう。 - タイミングを考慮する

商品購入直後、サポートセンター利用後、サービスの契約更新時など、顧客体験の重要なタッチポイントでアンケートを実施すると、より具体的なフィードバックが得られます。 - バイアスを避ける

「ご満足いただけましたら10点をお願いします」といった誘導的な表現は避け、中立的な質問文を心がけましょう。

計算結果を正しく読み取るポイント

算出されたNPS©︎スコアをどのように解釈すれば良いのでしょうか。重要なのは、スコアの絶対値だけに一喜一憂しないことです。

- 時系列での比較

定期的にNPS©︎を測定し、過去のスコアからの変化を追うことが重要です。「前回よりもスコアが5ポイント上がったが、それはどの施策が功を奏したからか?」といった分析が可能になります。 - 競合他社との比較

可能であれば、業界平均や競合他社のNPS©︎スコアと比較することで、自社の相対的なポジションを把握できます。ただし、調査対象やタイミングが異なるため、あくまで参考値として捉えましょう。 - スコアの背景を深掘りする

最も重要なのは、自由記述欄の分析です。批判者が共通して指摘している課題は何か、推奨者が評価している強みは何かを分析し、改善の優先順位を決定します。

NPS©︎スコアは、あくまで顧客の声を可視化した健康診断の結果のようなものです。その数値の裏にある原因を突き止め、改善に繋げていくプロセスこそが本質です。

NPS©︎スコアの分析と実務での活用方法

NPS©︎スコアを算出しただけでは意味がありません。その結果を分析し、具体的なアクションに落とし込んでこそ、ビジネス成長に繋がります。

スコアの分布を活用した課題分析

まずは、推奨者・中立者・批判者の割合(分布)に注目します。

- 批判者が多い場合

サービスの根幹に関わる重大な問題を抱えている可能性があります。自由記述の内容を緊急で分析し、顧客離れを防ぐための対策を最優先で講じる必要があります。特に、解約率(チャーンレート)が高いビジネスでは致命的です。 - 中立者が多い場合

サービスに決定的な不満はないものの、顧客を惹きつけるだけの魅力や感動体験を提供できていない可能性があります。「なくてはならない存在」になるための付加価値は何かを考える必要があります。 - 推奨者が多い場合

素晴らしい状態ですが、油断は禁物です。推奨者が評価してくれている自社の「強み」を再認識し、その強みをさらに伸ばしていく施策を検討しましょう。

自由記述の分析には、テキストマイニングツールなどを活用し、頻出するキーワード(例:「価格」「サポート」「使いやすさ」など)を抽出するのも有効です。

顧客ロイヤルティを高める施策設計

分析によって明らかになった課題に基づき、具体的な改善策を設計します。ここでも3つの顧客セグメントごとにアプローチを考えるのが効果的です。

1. 批判者の不満を解消し、離反を防ぐ(守りの施策)

批判者のフィードバックは、事業の弱点や顧客が最もストレスを感じている点を教えてくれる貴重な情報源です。

- クローズドループの実践

低いスコアを付けた顧客に対し、個別に連絡を取り、不満の原因をヒアリングし、解決策を提示します。この真摯な対応は、批判者を中立者、ひいては推奨者に変える可能性を秘めています。 - 根本原因の解決

多くの批判者が共通して指摘する問題(例:Webサイトが重い、サポートの電話が繋がらない等)は、優先度を上げてシステム改修や業務プロセスの見直しを行います。

2. 中立者を推奨者に引き上げる(攻めの施策)

中立者をファンにするためには、「満足」を「感動」に変える体験を提供する必要があります。

- 成功体験の提供

サービスの活用方法を提案するセミナーや、便利な機能を紹介するメールマガジンなどを通じて、製品・サービスの価値を最大限に引き出せるようサポートします。 - パーソナライズされたアプローチ

顧客の利用状況に合わせて、特別な情報やクーポンを提供するなど、One to Oneのコミュニケーションを強化します。

3. 推奨者との関係を強化し、支援する(さらなる攻めの施策)

推奨者は、最強のマーケティングチームです。彼らが活動しやすい環境を整えましょう。

- コミュニティの形成

推奨者同士が交流できるオンラインコミュニティやイベントを企画し、ブランドへのエンゲージメントをさらに高めます。 - 特典の提供

新機能への先行アクセスや限定イベントへの招待など、ロイヤルカスタマーだけの特別な体験を提供します。 - 紹介プログラムの導入

友人に紹介してくれた場合に、紹介者と被紹介者の両方にメリットがあるようなプログラムを設計します。

社内指標・KPIとしてのNPS©︎活用例

NPS©︎を全社的な重要業績評価指標(KPI)や目標達成度(KGI)として設定することで、組織全体が顧客中心の文化へと変わっていきます。

- 経営レベル: 全社KGIとしてNPS©︎を設定し、事業全体の健全性を測る。

- 事業部レベル: 各事業部のサービスごとにNPS©︎を測定し、事業責任者の評価指標の一つとする。

- 機能部門レベル:

- 開発部門: 「使いやすさ」に関するフィードバックを基に、UI/UX改善のKPIとしてNPS©︎を活用。

- サポート部門: 問い合わせ対応後のNPS©︎を測定し、応対品質のKPIとする。

- 営業部門: 導入後の顧客のNPS©︎を測定し、顧客の成功にコミットできているかの指標とする。

このように、NPS©︎を各部門の目標に落とし込むことで、社員一人ひとりが「どうすれば顧客推奨度が高まるか」を意識して行動するようになり、組織文化の変革に繋がります。

NPS©︎スコアを導入する際の注意点とよくある誤解

NPS©︎は強力な指標ですが、万能ではありません。正しく活用するために、注意点やよくある誤解を理解しておくことが重要です。

NPS©︎を過信しすぎないための考え方

「NPS©︎スコアさえ高ければ良い」という考え方は危険です。NPS©︎はあくまで顧客ロイヤルティの一つの側面を切り取ったものであり、ビジネスの全体像を示すものではありません。

- 他の指標と組み合わせて分析する

解約率、リピート率、顧客生涯価値(LTV)といった他の定量的なビジネス指標と合わせて分析することで、より多角的に顧客の状態を把握できます。NPS©︎が向上しているのに解約率が下がらない場合、アンケートの回答者にバイアスがかかっている可能性などを疑うことができます。 - スコアの上下に一喜一憂しない

NPS©︎は様々な要因で変動します。短期的なスコアの変動に振り回されるのではなく、長期的なトレンドと、その背景にある顧客の「声」に焦点を当てることが重要です。

サンプル数や質問設計による誤差のリスク

NPS©︎はアンケート調査である以上、統計的な誤差は避けられません。

- 適切なサンプル数を確保する

回答者数が少なすぎると、数人の評価でスコアが大きく変動してしまい、信頼性の低いデータとなります。統計的に意味のある分析を行うためには、ある程度のサンプル数が必要です。 - 調査対象の偏りに注意する

特定の層の顧客(例:ヘビーユーザー)ばかりにアンケートを送ってしまうと、全体の意見とは乖離した結果になる可能性があります。顧客全体から満遍なく回答を得られるよう工夫が必要です。 - 文化的な背景を考慮する

国や文化によって、評価の付け方の傾向が異なります。例えば、日本では中間的な点数を付けやすい傾向があると言われています。そのため、NPS©︎スコアを国際比較する際には注意が必要です。

BtoB・BtoCでの使い方の違い

NPS©︎はBtoC(企業対個人)ビジネスだけでなく、BtoB(企業対企業)ビジネスでも有効ですが、活用する上でのポイントが異なります。

| 項目 | BtoC | BtoB |

| 評価者 | サービスの利用者個人 | サービスの利用者、購買担当者、決裁者など、複数の立場が存在 |

| 意思決定 | 個人の感情や体験が重視される | 費用対効果、機能、サポート体制など、複数の要因が絡む合理的判断 |

| 重視すべき点 | 多くの顧客からのスコアと傾向 | 一社ごとの詳細なフィードバック。スコアが低ければ取引停止に直結するリスクがある |

BtoBの場合、誰にアンケートを依頼するかが非常に重要です。現場の利用者は満足していても、コストを管理する決裁者が不満を抱えているケースもあります。

可能であれば、複数の立場の人にヒアリングすることが望ましいです。また、顧客数が限られるBtoBでは、全体のスコアよりも、一社一社の顧客との関係性を深掘りし、課題を解決していく「クローズドループ」の活動がより一層重要になります。

まとめ|NPS©︎スコアをビジネス成長に活かすために

最後に、この記事で解説したNPS©︎スコアとは何か、その要点を整理し、明日から実践するためのステップをご紹介します。

NPS©︎スコアの要点整理と実践ステップ

- NPS©︎スコアとは、「他者への推奨度」を測ることで、顧客ロイヤルティを数値化し、企業の将来的な成長性を予測する指標である。

- 計算方法は、 「推奨者の割合(%) - 批判者の割合(%)」というシンプルな式で算出される。

- 重要なのは、 スコアの数値だけでなく、推奨・中立・批判という3つの顧客層の「声」に耳を傾け、具体的な改善アクションに繋げることである。

【NPS©︎実践の5ステップ】

- Step 1. 目的の明確化

何のためにNPS©︎を測定するのか(解約率改善、アップセル促進など)を明確にする。 - Step 2. アンケートの設計と配信

適切なタイミングで、シンプルな質問のアンケートを実施する。 - Step 3. スコアの集計と分析

スコアを算出し、自由記述の内容を分析して課題を特定する。 - Step 4. 改善アクションの実行

分析結果に基づき、批判者の救済や中立者の育成といった施策を実行する。 - Step 5. 定期的な測定と改善の継続

一度きりで終わらせず、PDCAサイクルを回し、継続的に顧客体験の向上に取り組む。