感覚や経験だけに頼った意思決定は、貴重な経営資源の浪費に繋がりかねません。

今回解説するビジネススクリーンは、そうした悩みを解決するための強力なフレームワークです。

この記事を読めば、ビジネススクリーンとは何か、その意味から具体的な作成手順、活用事例までを体系的に理解し、自社の事業ポートフォリオを客観的に評価・最適化する第一歩を踏み出せるようになります。

目次

ビジネススクリーンの基本—9象限で事業ポートフォリオを評価する枠組み

ビジネススクリーンとは、PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)と同様、企業の成長戦略を描くためのものです。

企業が抱える複数の事業(または製品)を、「業界の魅力度」と「自社の競争力」という2つの軸で評価し、経営資源の最適な配分を決定するための分析ツールです。

1970年代にゼネラル・エレクトリック(GE)社がコンサルティング会社のマッキンゼー・アンド・カンパニーと共同で開発したことから、「GE/マッキンゼー・マトリクス」とも呼ばれます。

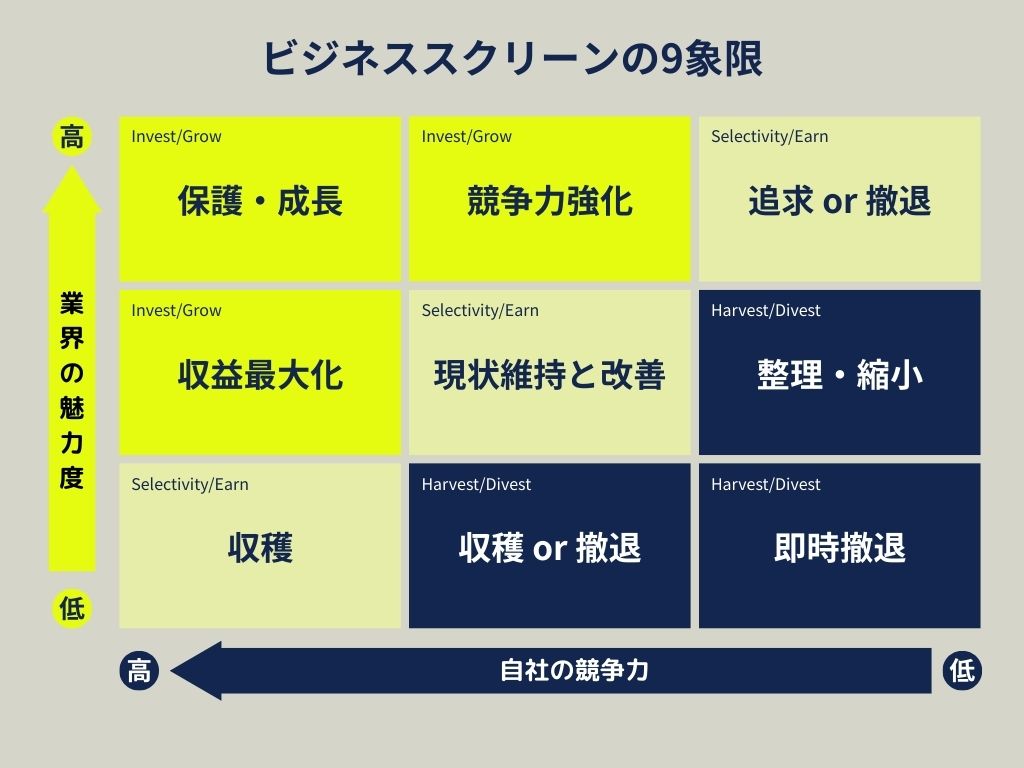

縦軸に「業界の魅力度」、横軸に「自社の競争力」をとり、それぞれを「高・中・低」の3段階で評価することで、事業を9つの象限(マス)に分類(プロット)するのが特徴です。このマトリクスを見るだけで、どの事業が魅力的で、自社が強いポジションにいるのかが一目でわかります。

目的:投資配分・選択・撤退の意思決定を一枚のマトリクスで可視化

ビジネススクリーンの最大の目的は、各事業への投資の優先順位を明確にすることです。具体的には、以下の3つの戦略的な意思決定をサポートします。

- 投資(Invest)

将来性が高く、自社の強みも活かせる事業に資源を集中投下する。 - 選択(Selectivity)

将来性や競争力に不確実性がある事業について、追加投資の可否を慎重に見極める。 - 撤退(Divest)

市場が縮小しており、自社の強みも発揮できない事業から資源を回収し、他の有望な事業へ再配分する。

これらの判断を一枚の絵(マトリクス)で可視化することで、経営層から事業担当者まで、社内全体の目線を合わせ、迅速で納得感のある意思決定を促すことができます。

適用範囲:複数事業・複数プロダクトを持つ企業で効果を発揮

ビジネススクリーンは、特に以下のような企業でその真価を発揮します。

- 多角化経営を行う大企業

全く異なる市場で複数の事業を展開している場合、全社的な視点での資源配分が不可欠です。 - 多くの製品ラインを持つ製造業

各製品ラインを一つの「事業」と捉え、ポートフォリオ全体を評価できます。 - 複数のサービスを展開するIT企業

サービスごとに市場の成長性や競争環境が異なるため、客観的な評価が重要になります。

一方で、単一の事業しか持たない企業にとっては、他のフレームワーク(例:SWOT分析)の方が適している場合があります。

ビジネススクリーンとは、あくまで複数の選択肢の中から「選択と集中」を行うためのツールであると理解しておきましょう。

評価軸と指標:業界の魅力度 × 自社の競争力を定量評価する

ビジネススクリーンの精度は、2つの評価軸である「業界の魅力度」と「自社の競争力」を、いかに客観的かつ多角的に評価できるかにかかっています。感覚的に「この市場は伸びそうだ」「うちはこの分野では強い」と判断するのではなく、具体的な指標を用いて定量的に評価することが重要です。

業界の魅力度の評価指標:市場規模・成長率・収益性・参入障壁・マクロ環境

「業界の魅力度」とは、その事業が属する市場自体が、企業にとってどれだけ魅力的であるかを示す指標です。自社の努力だけではコントロールが難しい外部環境の要因が中心となります。

| 評価指標の例 | 説明 |

| 市場規模 | 市場全体の大きさ。規模が大きいほど、大きな売上を獲得できる可能性がある。 |

| 市場成長率 | 市場が将来どれだけ拡大していくか。成長率が高いほど、将来性が高いと判断できる。 |

| 業界の収益性 | 業界全体の平均的な利益率。高い収益性が見込める業界は魅力的。 |

| 参入障壁 | 新規参入の難易度。法律による規制、巨額な設備投資、特殊な技術など、参入障壁が高いほど既存企業には有利。 |

| 競合の状況 | 競合の数や強さ。競合が少なく、自社が優位性を築きやすい市場は魅力的。 |

| マクロ環境 | PEST分析(政治・経済・社会・技術)の観点から、業界に追い風が吹いているか。 |

自社の競争力の評価指標:相対シェア・ブランド力・技術力・収益性・チャネル優位

「自社の競争力」とは、その魅力的な市場の中で、自社が競合他社と比べてどれだけ優位なポジションを築けているかを示す指標です。こちらは自社の努力で高めていくことができる内部環境の要因が中心です。

| 評価指標の例 | 説明 |

| 相対的市場シェア | 業界トップ企業と比較した自社の市場シェア。シェアが高いほど、市場での影響力が強い。 |

| ブランド力 | 顧客からの認知度や信頼性。強力なブランドは、価格競争からの脱却を可能にする。 |

| 技術力・製品力 | 特許技術の保有、製品の品質、開発力など。他社にはない独自の強み。 |

| 収益性 | 自社事業の利益率。競合よりも効率的に利益を生み出せているか。 |

| 販売チャネル | 強力な販売網や顧客へのアクセス。顧客に製品を届ける力。 |

| 顧客ロイヤルティ | リピート率や顧客満足度の高さ。安定した収益基盤となる。 |

3段階(高/中/低)×重み付けでスコア化しブレを抑える

これらの評価指標をリストアップしたら、次はスコアリングです。しかし、ただ単に各項目を「高・中・低」で評価するだけでは、評価者の主観が入り込む余地が大きくなってしまいます。

そこで重要になるのが「重み付け」です。自社が事業を展開する業界の特性(KFS: Key Factor for Success / 重要成功要因)に合わせて、各評価指標の重要度をパーセンテージで設定します。

スコアリングの例:

- 指標の選択: 上記のリストなどを参考に、自社に合った評価指標を5~10個程度選択します。

- 重み付け: 各指標の重要度を合計100%になるように割り振ります。(例: 市場成長率 30%, 業界の収益性 20%, 参入障壁 20%...など)

- 評価: 各事業について、指標ごとに「高(3点)・中(2点)・低(1点)」などで段階評価します。

- スコア算出: 各指標の「評価点 × 重み」を算出し、それらを合計して最終的なスコア(業界の魅力度スコア、自社の競争力スコア)を求めます。

このプロセスを経ることで、ビジネススクリーンとは何かという問いに対し、「単なる図ではなく、客観的なデータに基づいた戦略ツールである」という深い理解に繋がります。

9象限の読み方:各象限に対応する基本戦略を即決する

ビジネススクリーンにプロットされた事業は、その位置によって取るべき戦略の方向性が大きく3つのゾーンに分類されます。ここでは、9つ全ての象限(マス)について、それぞれの名称と具体的な戦略を詳しく見ていきましょう。

ゾーン①:投資・成長(Invest/Grow)

【場所】 マトリクスの左上の3つの象限。

【基本方針】 魅力的な市場で自社の強みを発揮できている、最も望ましいポジションです。積極的に経営資源(ヒト・モノ・カネ)を投下し、さらなる成長と市場シェアの拡大を目指します。

| 象限の位置 (魅力度 × 競争力) | 象限の名称 | 詳細な戦略解説 |

| 高 × 高 | リーダー (Leader) / 保護・成長 | まさに「花形事業」です。市場のリーダーとしての地位を確固たるものにするため、あらゆる資源を最優先で投入します。競合の追随を許さないよう、研究開発、マーケティング、生産能力の増強など、全方位で投資を続けます。M&Aによる事業拡大も視野に入れます。 |

| 高 × 中 | 挑戦者 (Challenger) / 競争力強化 | 市場は非常に魅力的ですが、競争力がリーダーに一歩及びません。「問題児」の中でも有望株です。選択的な投資によって競争力を高め、リーダーの地位を狙います。特定の技術や販売チャネルの強化など、弱点を克服するための戦略的な投資が求められます。 |

| 中 × 高 | 収益源 (Profit Producer) / 収益最大化 | 安定した「金のなる木」のような存在です。市場の成長は中程度ですが、自社の高い競争力によって安定した収益を生み出しています。現在のシェアを維持し、収益性を最大化することが目標です。過度な新規投資は控え、コスト効率の改善や既存顧客の維持に注力します。 |

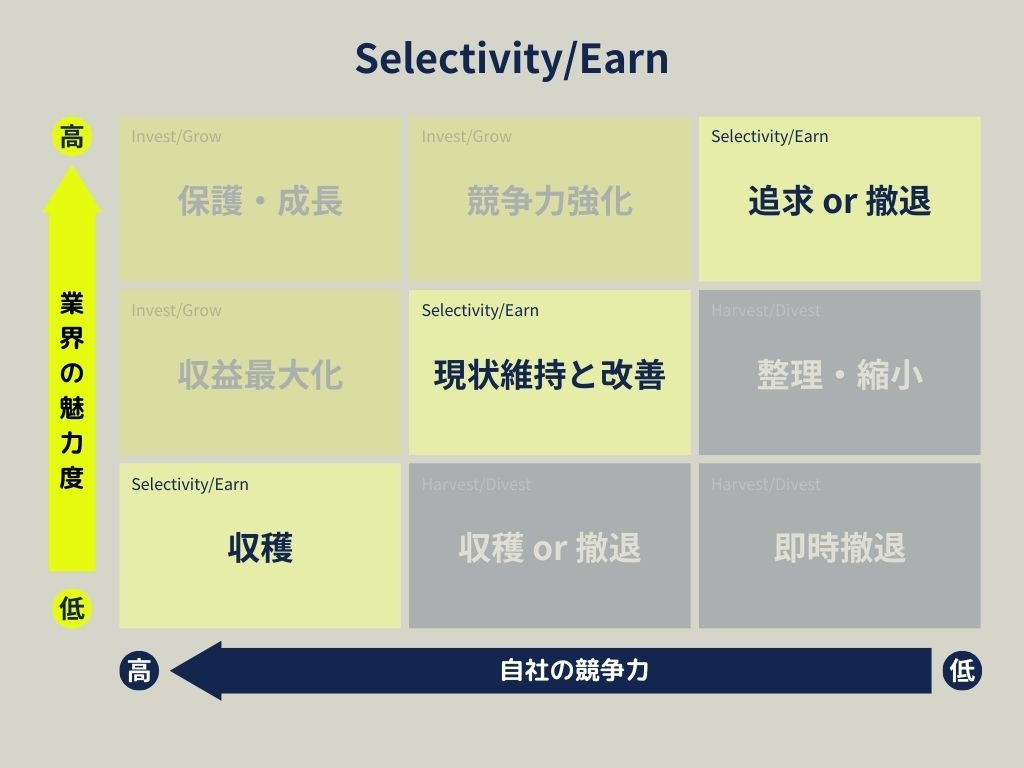

ゾーン②:選択的投資・維持(Selectivity/Earn)

【場所】 マトリクスの対角線上の3つの象限。

【基本方針】 将来性や競争力に一長一短があり、判断が難しいゾーンです。「選択と集中」がキーワードとなり、事業のポテンシャルを慎重に見極め、画一的でない個別戦略が求められます。

| 象限の位置 (魅力度 × 競争力) | 象限の名称 | 詳細な戦略解説 |

| 高 × 低 | 投機的事業 (Speculative) / 可能性の追求 or 撤退 | 市場は魅力的ですが、自社の競争力が著しく低い状態です。いわゆる「問題児」の中でもリスクが高いポジション。市場の特定セグメント(ニッチ市場)でNo.1になれる可能性があるか、あるいはM&Aなどで競争力を獲得できる見込みがなければ、早期の撤退を検討すべきです。多大な投資が必要になるため、慎重な判断が求められます。 |

| 中 × 中 | 平均的事業 (Average Performer) / 現状維持と改善 | 市場の魅力度も自社の競争力も平均的です。多くの事業がここに位置しがちです。大きな成長は見込めませんが、安定した運営は可能です。大規模な投資は避け、収益性を維持しつつ、ニッチ市場への特化や効率化によって、少しでも競争力を高める改善努力を継続します。 |

| 低 × 高 | 成熟事業 (Mature) / 収穫 | 市場の魅力は低下していますが、自社の高い競争力によって利益を確保できています。「金のなる木」の末期段階とも言えます。新規投資は行わず、事業から生まれるキャッシュを最大化(収穫)することを目指します。得られたキャッシュは、ゾーン①の「投資・成長」領域にある事業へ再投資します。 |

ゾーン③:収穫・撤退(Harvest/Divest)

【場所】 マトリクスの右下の3つの象限。

【基本方針】 市場の魅力が低く、自社の強みも活かせない、最も厳しいポジションです。事業の整理が基本的な方針となり、追加投資は厳禁です。いかにして損失を最小化し、資源を回収するかが焦点となります。

| 象限の位置 (魅力度 × 競争力) | 象限の名称 | 詳細な戦略解説 |

| 中 × 低 | 弱者 (Weak) / 整理・縮小 | 市場にはまだ一定の魅力が残っていますが、自社の競争力が低いため、利益を出すのが困難な状態です。これ以上の投資はせず、事業規模を縮小したり、特定の製品ラインから手を引いたりするなど、段階的な整理を進めます。より良い条件で売却できる相手を探すのも一つの手です。 |

| 低 × 中 | 収益なき成長 (Profitless Growth) / 収穫 or 撤退 | ある程度の競争力はありますが、市場自体に魅力がないため、投資してもリターンが見込めません。収穫戦略に切り替え、キャッシュを生み出す限りは事業を継続しますが、赤字に転落する兆候が見られたら、速やかに撤退を判断すべきです。 |

| 低 × 低 | 撤退候補 (Divestment Candidate) / 即時撤退 | まさに「負け犬」の状態です。市場に将来性はなく、自社の強みも全くありません。事業を継続するほど損失が拡大する可能性が高いため、最も合理的な判断は、可能な限り迅速に事業を売却するか、清算することです。ここで回収したわずかな資源も、有望な事業に振り向けることが重要です。 |

実務手順:ビジネススクリーンを作る5ステップ

それでは、実際にビジネススクリーンを作成するための手順を5つのステップで解説します。

①データ収集:外部(市場・競合)と内部(財務・顧客・製品)の統合

最初のステップは、評価の土台となる客観的なデータを集めることです。

- 外部データ

矢野経済研究所や富士経済などの調査レポート、官公庁の統計データ、業界団体の資料、競合のIR情報など。 - 内部データ

自社の財務諸表、販売データ、顧客アンケートの結果、製品別の原価データ、営業部門からのヒアリングなど。

これらの定量的・定性的な情報を幅広く収集し、整理します。

②指標と重みの設定:業界特性に合わせて評価基準を確定

次に、ステップ①で集めた情報をもとに、自社の状況に合った評価指標と、その重み付けを決定します。このプロセスは、経営層、事業部長、企画部門、営業部門など、関連するメンバーが集まるワークショップ形式で進めるのが理想的です。多様な視点を取り入れることで、納得感のある評価基準が生まれます。

③スコアリング&プロット:9象限に事業を配置

設定した評価基準に基づき、各事業をスコアリングします。ExcelやGoogleスプレッドシートの散布図(バブルチャート)機能を使えば、比較的簡単にビジネススクリーンを作成できます。各事業(プロット)に事業名をラベリングし、円の大きさで売上規模などを示すと、より視覚的に分かりやすくなります。

④戦略案の設計:投資・改善・撤退のオプション化

マトリクスが完成したら、各事業が位置する象限の基本的な戦略方針に沿って、具体的なアクションプランを検討します。「投資拡大」と判断された事業に対して、具体的に「何に」「いくら」投資するのか。「撤退」と判断された事業を、いつまでに、どのような手順でクローズするのか。複数の選択肢(オプション)を設計します。

⑤リソース配分とKPI:意思決定と実行管理に落とし込む

最後に、設計した戦略案の中から実行するものを意思決定し、具体的な予算や人員といった経営資源の再配分計画に落とし込みます。そして、戦略が計画通りに進んでいるかをモニタリングするための重要業績評価指標(KPI)を設定し、定期的に進捗を確認するサイクルを構築します。ビジネススクリーンは作って終わりではなく、実行と検証を繰り返すことで真の価値を発揮します。

まとめ:ビジネススクリーンとは「業界の魅力度×自社の競争力」で資源配分を決める実務ツール—本記事の要点

最後に、本記事の重要なポイントを振り返ります。

概念の要点:9象限に基づき投資・選択・撤退を明確化

ビジネススクリーンとは、複数の事業ポートフォリオを「業界の魅力度」と「自社の競争力」の2軸で評価し、9つの象限に分類することで、投資・選択・撤退という戦略的な意思決定を視覚的にサポートするフレームワークです。これにより、限られた経営資源をどこに集中すべきかが一目瞭然となります。

運用の要点:指標の明確化と重み付けで主観を排し再現性を高める

ビジネススクリーンを効果的に運用する鍵は、評価指標の客観性と関係者の合意形成にあります。感覚的な判断を避け、具体的なデータに基づいた指標を設定し、業界特性に応じた重み付けを行うことで、誰が分析しても同じ結果が得られる再現性の高い分析が可能になります。

次アクション:自社事業を今すぐスコア化しポートフォリオを更新する

この記事でビジネススクリーンとは何かを理解したら、ぜひ次のアクションに移してみてください。まずは自社の事業や製品をすべてリストアップし、それらを評価するための「業界の魅力度」と「自社の競争力」の指標には何が考えられるか、チームで議論することから始めてみましょう。その小さな一歩が、自社の未来をより良くするための、戦略的な資源配分の最適化に繋がるはずです。