「自社が戦っている市場はどのような性質を持っているのか」「その中でどのような戦略を取るべきか」を客観的に分析する必要があります。

今回ご紹介するアドバンテージマトリックスとは、そうした事業環境をシンプルに整理し、自社の進むべき方向性を示してくれる強力なフレームワークです。この記事を読めば、その基本的な考え方から具体的な活用方法まで、初心者の方でも3分でスッキリと理解できるでしょう。

目次

アドバンテージマトリックスとは:定義と分析軸

まずは、アドバンテージマトリックスとは何か、その基本的な定義と、分析に用いる2つの重要な軸について解説します。

アドバンテージマトリックスとは何か:競争環境分析フレームワーク

アドバンテージマトリックスとは、世界的に有名な経営コンサルティングファームであるボストン・コンサルティング・グループ(BCG)が提唱した、事業の競争環境を分析するためのフレームワークです。

このフレームワークの最大の目的は、自社が参入している、あるいはこれから参入しようとしている事業が、どのような「戦い方」をすべき市場なのかを明らかにすることです。

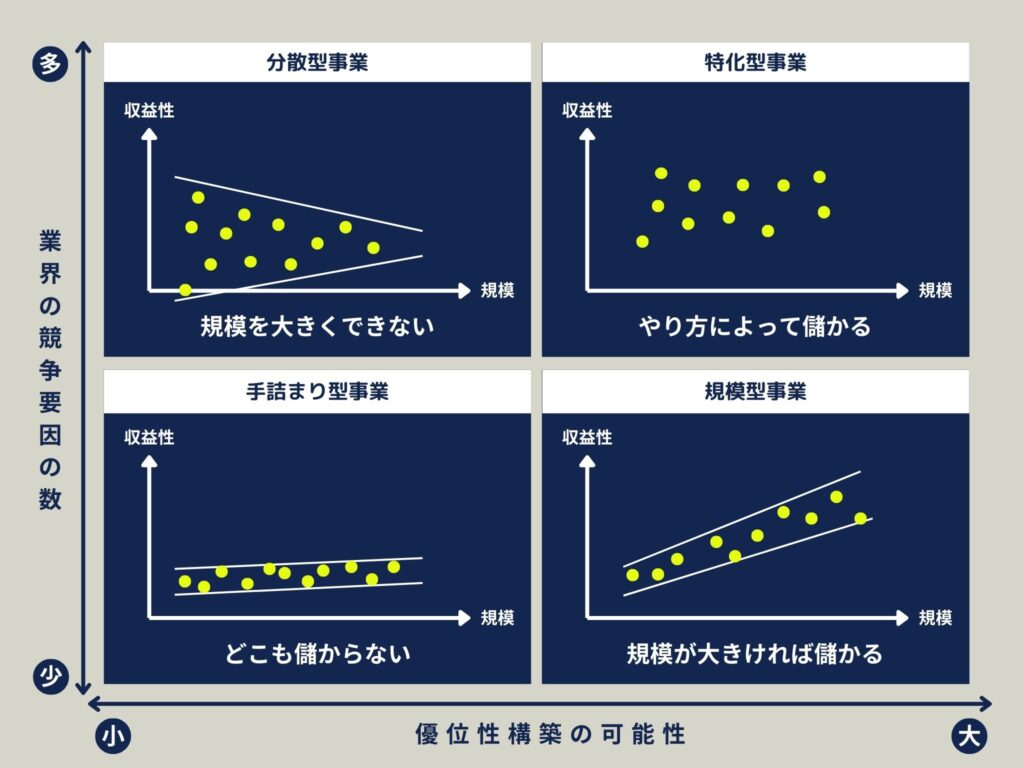

具体的には、以下の2つの軸を用いて業界構造を4つのタイプに分類し、それぞれのタイプに応じた最適な戦略の方向性を見つけ出す手助けをしてくれます。

- 分析の軸①:競争要因の数

- 分析の軸②:優位性構築の可能性

市場の特性を正しく理解することで、「コストで勝負すべきか」「差別化で勝負すべきか」「そもそもこの市場に留まるべきか」といった、経営の根幹に関わる重要な意思決定の精度を高めることができるのです。

分析の軸①「競争要因の数」とは何を指すか

「競争要因の数」とは、平たく言えば「顧客が商品やサービスを選ぶ際の判断基準の多さ」を指します。

この軸によって、その業界がシンプルな競争をしているのか、それとも複雑な競争をしているのかがわかります。

- 競争要因が「少ない」業界

顧客が重視するポイントが「価格」「品質」「納期」など、ごく少数に限られている業界です。例えば、工業製品で使われる汎用的なネジを考えてみましょう。顧客である企業が重視するのは、主にコストと安定した品質、そして納期です。デザインやブランドイメージといった要素が入り込む余地はほとんどありません。このように、勝負のポイントが絞られているのが特徴です。 - 競争要因が「多い」業界

顧客が製品やサービスを選ぶ際に、価格や品質だけでなく、「デザイン性」「ブランドイメージ」「機能の多さ」「店舗の雰囲気」「接客の質」「アフターサービス」など、多岐にわたる要素を総合的に判断する業界です。例えば、レストランやカフェ、アパレル業界などがこれに該当します。何が顧客に響くかの変数が多く、競争が複雑化しやすいのが特徴です。

分析の軸②「優位性構築の可能性」とは何を意味するか

「優位性構築の可能性」とは、「特定の競争要因において、他社を圧倒するほどの決定的な差を築き、それを維持できる可能性の大きさ」を意味します。言い換えれば、「一度勝ったら、その勝ちがどれだけ続くか」ということです。

- 優位性構築の可能性が「大きい」業界

独自の技術や特許、莫大な初期投資によって実現される生産設備、長年かけて築き上げた強力なブランド力など、他社が簡単に真似できない「参入障壁」を築きやすい業界です。例えば、製薬会社が画期的な新薬を開発すれば、特許によって一定期間は独占的な地位を築けます。また、大規模な半導体工場を建設するには巨額の資金が必要なため、新規参入が非常に困難です。 - 優位性構築の可能性が「小さい」業界

誰でも比較的簡単に参入でき、他社の成功事例をすぐに模倣できてしまう業界です。例えば、ある飲食店がユニークなタピオカドリンクを発売してヒットしたとしても、翌月には近隣の競合店が類似の商品を販売し始めるでしょう。このように、差別化を図ってもすぐに追いつかれてしまい、優位性を長期間維持することが難しいのが特徴です。

4種類の事業タイプとそれぞれの構造的特徴

アドバンテージマトリックスとは、前述した「競争要因の数(多い⇔少ない)」を横軸に、「優位性構築の可能性(大きい⇔小さい)」を縦軸に取り、事業を4つの象限に分類するものです。これにより、各事業タイプの本質的な特徴と、取るべき戦略の定石が見えてきます。

| 事業タイプ | 競争要因の数 | 優位性構築の可能性 | 特徴 | 取るべき戦略 | 業界の例 |

| 規模型事業 | 少ない | 大きい | 規模の経済性が利益に直結。先行者利益が大きい。 | シェア拡大、コストリーダーシップの追求、生産効率の最大化 | 自動車、鉄鋼、半導体メモリ、ビール |

| 特化型事業 | 多い | 大きい | 差別化が優位性の源泉。特定分野で独自の強みを築ける。 | ニッチ市場の深耕、ブランド構築、高付加価値化、研究開発 | 精密機械、専門医薬品、高級ブランド、コンサルティング |

| 分散型事業 | 多い | 小さい | 参入障壁が低く、小規模事業者が乱立。差別化が困難。 | 地域密着、顧客との関係性強化、効率的なオペレーション | 飲食店、美容室、学習塾、アパレル小売、工務店 |

| 手詰まり事業 | 少ない | 小さい | 差別化も規模の追求も難しく、業界全体が成熟・衰退期にある。 | コスト削減による延命、事業の多角化、市場からの撤退 | セメント、製紙(汎用品)、一般貨物輸送 |

規模型事業:競争要因が少なく規模が利益を生む業界(例:自動車・鉄鋼)

規模型事業は、競争要因が「少なく」、優位性構築の可能性が「大きい」タイプの事業です。

この市場では、主にコストと生産量が競争の鍵を握ります。「規模の経済性」が働きやすく、作れば作るほど、仕入れれば仕入れるほど、一つあたりのコストが下がり、利益が出やすい構造になっています。

そのため、巨額の設備投資を先行して行い、市場シェアをいかに早く獲得するかが勝負の分かれ目となります。自動車や鉄鋼、半導体メモリなどの装置産業が典型例です。

一度大きなシェアを握ると、コスト競争力で他社を圧倒できるため、非常に安定した収益基盤を築くことができます。このタイプの事業で成功するためには、シェア拡大を最優先し、徹底したコスト削減と生産効率の向上が求められます。

特化型事業:競争要因は多いが差別化で優位性を築ける業界(例:精密機械・製薬)

特化型事業は、競争要因が「多く」、優位性構築の可能性も「大きい」タイプの事業です。

この市場では、顧客が製品やサービスを選ぶ基準が多岐にわたるため、様々な切り口で差別化を図ることが可能です。さらに、独自の技術やノウハウ、強力なブランドを一度確立すれば、他社が容易に模倣できないため、長期的な優位性を保つことができます。

例えば、特定の治療領域に特化した製薬会社の持つ特許や、超高精度の加工技術を持つ精密機械メーカーなどがこれにあたります。企業の規模が小さくても、特定の分野(ニッチ市場)で圧倒的な強みを発揮することで、高い収益性を実現できるのがこの事業の魅力です。

戦略としては、自社の強みを活かせるセグメントに集中し、研究開発やブランディングへの投資を通じて、他社にはない付加価値を追求していくことが重要です。

分散型事業:競争要因が多く優位性構築が困難、小規模で維持が基本(例:飲食店・商店街)

分散型事業は、競争要因が「多く」、優位性構築の可能性が「小さい」タイプの事業です。

レストランや美容室、学習塾など、私たちの身近に数多く存在する事業がこのタイプに分類されます。顧客のニーズは多様で競争要因は多いものの、参入障壁が低いため、誰もがビジネスを始めやすいのが特徴です。

しかし、それゆえに競合他社がひしめき合い、画期的なサービスを始めてもすぐに真似されてしまうため、決定的な優位性を築くことが非常に困難です。大手チェーンも存在しますが、市場全体を見ると無数の小規模事業者が乱立している状態になります。

この市場で生き残るためには、大規模な投資でシェアを狙うのではなく、立地や顧客とのコミュニケーションを活かした地域密着型の経営や、リピーターを増やすためのきめ細やかなサービス、徹底したオペレーションの効率化などが成功の鍵となります。

手詰まり事業:競争要因も少なく、優位性構築も難しい衰退業界(例:セメント・鉄鋼)

手詰まり事業は、競争要因が「少なく」、優位性構築の可能性も「小さい」タイプの事業です。

この市場は、製品やサービスが完全にコモディティ化(同質化)しており、価格以外の差別化がほとんど不可能です。さらに、業界全体が成熟期から衰退期に入っており、市場規模の拡大も期待できません。

セメント業界や汎用的な製紙業界などが例として挙げられます。技術革新も起きにくく、規模の経済性も頭打ちになっているため、収益性も低迷しがちです。このタイプに分類される事業においては、積極的な投資は得策ではありません。

考えられる戦略としては、徹底したコスト削減によって延命を図るか、将来性のある別の事業へ経営資源をシフトさせる(多角化)、あるいは事業売却や市場からの撤退を検討する必要があります。

アドバンテージマトリックスを使った戦略判断の視点

アドバンテージマトリックスとは、自社の事業を4つのタイプに分類して終わり、というものではありません。その分析結果を元に、具体的な戦略へと落とし込んでいくことが最も重要です。

自社事業をどのタイプに位置づけるかの見極め

まずは、自社の事業が4つのタイプのうち、どこに位置するのかを客観的に見極めることから始めます。以下のステップで考えてみましょう。

- 競争要因の洗い出し

自社の顧客が、商品やサービスを購入する際に何を基準に選んでいるか、考えられる要素をすべてリストアップします。(例:価格、品質、デザイン、ブランド、技術力、サポート体制、立地など) - 競争要因の「数」の判断

リストアップした要因の数を見て、自社の業界が「多い」のか「少ない」のかを判断します。同業他社が様々なアピールをしているなら「多い」、どこも似たような訴求をしているなら「少ない」と考えられます。 - 優位性構築の「可能性」の評価

洗い出した競争要因それぞれについて、「もし自社がそこで1番になったら、競合は簡単に真似できるか?」を考えます。特許や独自のノウハウ、ブランドのように真似されにくい要素で勝負できるなら「大きい」、すぐに模倣されるなら「小さい」と判断します。 - マトリックスへのマッピング

②と③の判断を元に、自社の事業を4つの象限のどこにプロットするかを決定します。

この際、希望的観測(「うちは差別化できているはずだ」)ではなく、市場の顧客や競合の視点から冷静に分析することが不可欠です。

各タイプで求められる戦略的方向性(集中すべき領域、撤退判断など)

自社のポジションが明確になったら、そのタイプに合った戦略の方向性を定めます。戦うべき場所のルールに合わせて、リソース(ヒト・モノ・カネ)の配分を最適化するのです。

- 規模型事業の場合

戦略の焦点は「シェア」と「コスト」です。M&Aによるシェア拡大や、生産プロセス改善への投資、大規模なプロモーションなどが有効な打ち手となります。 - 特化型事業の場合

戦略の焦点は「差別化」と「専門性」です。研究開発(R&D)への重点的な投資、特定顧客層との関係深化、ブランド価値を高めるための活動にリソースを集中させます。 - 分散型事業の場合

戦略の焦点は「効率性」と「顧客関係」です。ITツール導入による業務効率化、リピート顧客を優遇する仕組みづくり、商圏を絞った地域密着のマーケティングなどが重要になります。 - 手詰まり事業の場合

戦略の焦点は「損益管理」と「事業転換」です。不採算部門の整理、徹底したコストカット、そして浮いたリソースを新規事業や成長市場へ振り向ける、といった厳しい判断が求められます。

このように、アドバンテージマトリックスとは、自社の現在地に応じて「何をすべきで、何をやめるべきか」を明確にするための羅針盤となります。

中小企業・スタートアップの視点:特化型事業の優位性戦略活用

特に、経営資源が限られている中小企業やスタートアップにとって、アドバンテージマトリックスは極めて有益な視点を提供してくれます。

まず、規模型事業で大企業と真っ向から勝負するのは、資金力や生産能力の観点からほぼ不可能です。また、手詰まり事業に新たに参入するメリットはほとんどありません。

そうなると、中小企業が狙うべきは「特化型事業」か「分散型事業」となります。分散型事業は参入しやすい反面、常に激しい競争にさらされ、大きな利益を上げるのは容易ではありません。

そこで最も戦略的に目指すべきなのが「特化型事業」の領域です。大企業が参入するには市場が小さすぎる、あるいは手間がかかりすぎると判断するようなニッチな市場を見つけ出し、そこで独自の技術やノウハウ、サービスを磨き上げることで、「小さな池の大きな魚」になる戦略です。

特定の顧客層の深いニーズに応える製品を開発したり、他社には真似できない専門的なサービスを提供したりすることで、価格競争に巻き込まれずに高い収益性を確保できる可能性があります。

まとめ:アドバンテージマトリックスとは、戦略の方向性を明示するフレームワーク

最後に、本記事の要点を改めて整理します。

「競争要因の数」と「優位性構築の可能性」で事業タイプを分類する本質

アドバンテージマトリックスとは、単にビジネスを4つに分類するためのツールではありません。その本質は、「競争のルールは業界によって全く異なる」という事実を可視化することにあります。

- 「競争要因の数」は、戦い方の選択肢がどれだけあるかを示します。

- 「優位性構築の可能性」は、一度築いたリードがどれだけ続くかを示します。

この2つの軸で自社の事業環境を捉えることで、「自分たちは今、どんなルールのゲームに参加しているのか」を客観的に理解することができるのです。

分類に応じた戦略選択が、収益性と成長の鍵となる

そして最も重要なのは、その「ゲームのルール」に合った戦い方を選ぶことです。規模型事業のルール(規模の追求)が通用する場所で、特化型事業の戦い方(差別化)をしても成果は出ません。逆もまた然りです。

自社の事業がどのタイプに属するかを正しく認識し、そのタイプで成功するための定石に沿って経営資源を集中させる。この当たり前でありながら難しい課題に対して、アドバンテージマトリックスとは、明確な思考の道筋を与えてくれる、非常に実践的なフレームワークなのです。ぜひ、あなたのビジネスにもこの視点を取り入れ、戦略を見直すきっかけにしてみてください。