「新しい企画が思いつかない」「既存のサービスに行き詰まりを感じている」。ビジネスにおいてアイデア不足は深刻な課題です。

その時に強力な武器となるのが、古典的でありながら有効な「オズボーンのチェックリスト」です。

この記事では、事業戦略のプロの視点から、オズボーンのチェックリストの基本から具体的な使い方、活用事例まで、初心者にもわかりやすく徹底解説します。この記事を読めば、あなたもアイデアを生み出す思考法を習得できるはずです。

目次

オズボーンのチェックリストとは?発想力を広げる基本原則

まず、オズボーンのチェックリストがどのようなもので、なぜアイデア発想に有効なのか、その基本原則から押さえましょう。

オズボーンのチェックリストの概要と目的

オズボーンのチェックリストとは、広告代理店の役員であったアレックス・F・オズボーン氏によって考案された、アイデア発想のためのフレームワーク(思考の枠組み)です。彼は、複数人で自由にアイデアを出し合う「ブレインストーミング(ブレスト)」の生みの親としても知られています。

このチェックリストの最大の目的は、「既存のアイデアや物事」を起点にして、強制的に新しいアイデアを生み出すことです。

私たちは「ゼロから何かを生み出せ」と言われると、途端に思考が停止してしまいがちです。しかし、「今あるコレを、どうにか変えられないか?」という問いであれば、答えやすくなります。

オズボーンのチェックリストは、その「どうにか変える」ための具体的な視点を9つの質問として体系化したものです。この質問リストに沿って考えるだけで、誰でも多角的に物事を捉え直し、発想を広げることができます。

なぜアイデア発想に効果的なのか?

オズボーンのチェックリストが、長年にわたり多くのビジネスパーソンに愛用されているのには明確な理由があります。

- 「型」があるため、思考が迷わない「自由に考えて」と言われると、かえって何から手をつけていいか分からなくなります。オズボーンのチェックリストには「9つの質問」という明確な「型」があります。この型に沿って順番に考えるだけで良いため、思考の迷子を防ぎ、効率的にアイデアを量産できます。

- 思考の「癖」を取り払える人間は無意識のうちに「これはこういうものだ」という固定観念(メンタルブロック)に縛られています。例えば「コップは飲み物を飲むもの」といった具合です。しかし、チェックリストの「①転用できないか?」という問いは、「コップを花瓶にできないか?」「ペン立てにできないか?」といった、普段は考えない視点を強制的に与えてくれます。これにより、思考の枠組みを強制的に広げることができるのです。

- 既存のリソースを活かせるゼロから新しいものを生み出すには、膨大なコストと時間がかかります。しかし、オズボーンのチェックリストは「今あるもの」を起点にします。既存の商品、サービス、技術、人材といったリソースを「代用」「結合」「変更」することで、低コストかつスピーディーに新しい価値を生み出すヒントが得られます。これは、事業戦略において非常に重要な視点です。

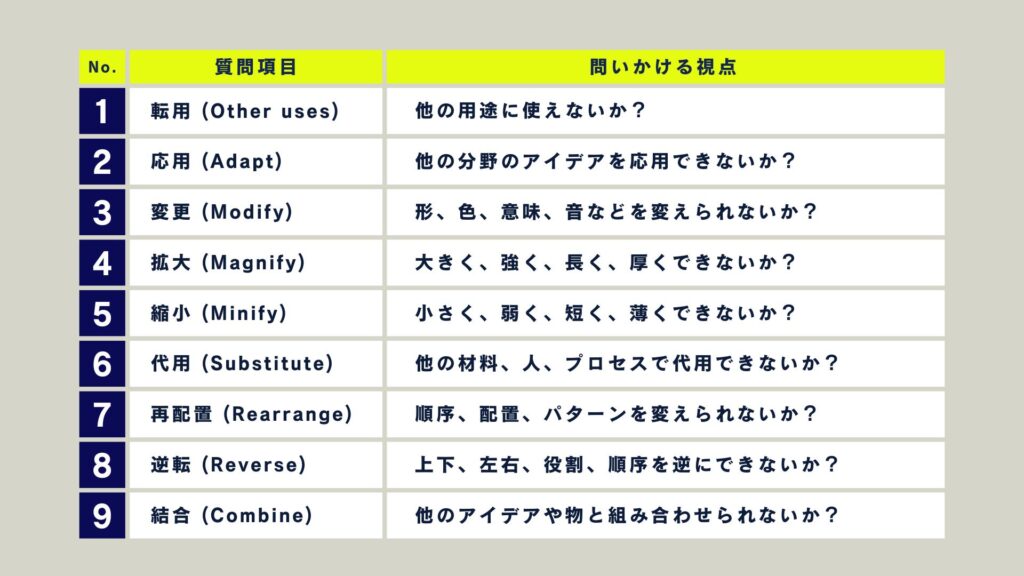

オズボーンのチェックリストの9つの質問項目と意味

オズボーンのチェックリストの核心である9つの質問項目を紹介します。まずは一覧で全体像を掴み、その後、各項目を具体的な例と共に詳しく解説します。

①転用できないか(他の用途に使えないか)

- 意味: 今あるものが持つ本来の目的や用途とは、まったく別の使い道を探す質問です。

- 考え方のヒント: 「もしこれが、今の使い方以外で役立つとしたら?」「この技術を、別の市場で使えないか?」

- 具体例:

- 古タイヤを公園の遊具やガーデニングのプランターとして「転用」する。

- 工場で使われていた産業用ロボットの技術を、介護用ロボットに「転用」する。

- お酒の「酒粕」を、化粧品の原料として「転用」する。

②応用できないか(他の分野に使えないか)

- 意味: 他の業界や分野で成功しているアイデア、仕組み、技術を、自分のテーマに応用できないかを探す質問です。

- 考え方のヒント: 「あの業界の常識は、この業界の非常識ではないか?」「歴史上の出来事からヒントを得られないか?」

- 具体例:

- 自動車工場の「トヨタ生産方式(カンバン方式)」を、飲食店の厨房運営に「応用」する。

- 航空業界の「マイレージプログラム」を、家電量販店の「ポイントカード」に「応用」する。

- 生物(例:ハスの葉)の構造を、水を弾くレインウェアの生地開発に「応用」する(バイオミミクリー)。

③変更できないか(形・色・意味を変えられないか)

- 意味: 製品やサービスの見た目、機能、意味合いなどを部分的に変えてみる質問です。

- 考え方のヒント: 「色を変えたら?」「形を丸くしたら?」「もっと高級感を出したら?」「ターゲット層を変えたら?」

- 具体例:

- 事務用品だった電卓を、カラフルでデザイン性の高いものに「変更」し、一般消費者向けに販売する。

- 子供向けのお菓子を、パッケージデザインや味付けを「変更」して、大人のおつまみとして再定義する。

- 会議室の用途を「議論する場所」から「リラックスして雑談する場所」へと意味を「変更」する。

④拡大できないか(大きく、長く、強くできないか)

- 意味: 今あるもののサイズ、量、強度、頻度などを大きく(多く)してみる質問です。

- 考え方のヒント: 「もっと大きくしたら?」「時間を長くしたら?」「頻度を増やしたら?」「付加価値をつけたら?」

- 具体例:

- 通常のペットボトル飲料の容量を「拡大」し、「メガサイズ」「大容量」として販売する。

- 学習塾の授業時間を「拡大」し、「集中特訓コース」を設ける。

- スマートフォンの保証期間を「拡大(長く)」して、安心感を付加価値とする。

⑤縮小できないか(小さく、短く、軽くできないか)

- 意味: 「拡大」とは逆に、サイズ、量、時間、コストなどを小さく(少なく)してみる質問です。「削除」や「省略」も含まれます。

- 考え方のヒント: 「もっと小さくしたら?」「時間を短縮したら?」「機能を限定したら?」「軽くできないか?」

- 具体例:

- デスクトップPCの機能を「縮小」し、持ち運べる「ノートPC」や「タブレット」を開発する。

- 従来の辞書から必要な部分だけを抜き出し、「縮小」して「ポケットサイズの単語帳」にする。

- 理髪店のサービスからシャンプーや顔剃りを「縮小(省略)」し、「10分カット専門店」として低価格化する。

⑥代用できないか(他のものと置き換えられないか)

- 意味: 今使っている材料、部品、人材、エネルギー、プロセスなどを、別のものです置き換えられないかを探す質問です。

- 考え方のヒント: 「この材料の代わりに何が使える?」「この作業はAIに「代用」できないか?」「石油の代わりに自然エネルギーを使えないか?」

- 具体例:

- レストランで使う肉を、健康志向や環境配慮から「大豆ミート」で「代用」する。

- 店舗での対面販売を、オンラインの「ECサイト」で「代用」する。

- 従来の人によるデータ入力を、「RPA(ロボットによる業務自動化)」で「代用」する。

⑦再配置できないか(順序や構成を変えられないか)

- 意味: 物事の順番、レイアウト、構成要素の配置を変えてみる質問です。

- 考え方のヒント: 「順番を入れ替えたら?」「レイアウトを変えたら?」「作業工程を見直したら?」

- 具体例:

- 通常のレストランで「前菜→メイン→デザート」の順序を「再配置」し、「デザートビュッフェから始まるコース」を提供する。

- スーパーマーケットの商品の陳列(レイアウト)を「再配置」し、関連商品の購買を促す(例:ビールの隣におつまみを置く)。

- 組み立て式の家具で、組み立ての「順序」を見直し、より簡単に作れるように説明書を「再配置」する。

⑧逆転できないか(上下・左右・正反対にできないか)

- 意味: 物事の前提、役割、方向性、常識などを正反対にしてみる質問です。

- 考え方のヒント: 「上下を逆にしたら?」「客と店の立場を「逆転」したら?」「強みを弱みに、弱みを強みに変えられないか?」

- 具体例:

- 従来の「座って食べる」レストランの常識を「逆転」させ、「立って食べるステーキ店」で高回転率と低価格を実現する。

- 雨の日に濡れた面が外側になる傘を「逆転」させ、濡れた面が内側になる「逆さ傘」を開発する。

- 顧客が商品を選ぶのではなく、店側が顧客に合った商品を提案する「サブスクリプションボックス」。(選ぶ立場を「逆転」)

⑨結合できないか(他のものと組み合わせられないか)

- 意味: まったく異なる2つ以上のものやアイデアを、新しく組み合わせてみる質問です。イノベーションの多くは、この「結合」から生まれます。

- 考え方のヒント: 「これとアレをくっつけたら?」「異業種のサービスと「結合」できないか?」「目的と手段を「結合」したら?」

- 具体例:

- 「携帯電話」と「カメラ」を「結合」し、「スマートフォン」を生み出す。

- 「カフェ」と「書店」を「結合」し、「ブックカフェ」という新しい業態を作る。

- 「フィットネスジム」と「暗闇」「クラブミュージック」を「結合」し、新しいエンターテイメント型フィットネスを作る。

オズボーンのチェックリストの使い方ステップ

オズボーンのチェックリストは、ただ眺めているだけではアイデアは生まれません。正しいステップで実践することが重要です。ここでは、事業戦略の現場でも使われる基本的な4つのステップを紹介します。

ステップ1:課題やテーマを明確にする

最も重要なステップです。何についてアイデアを出したいのかを具体的に定義します。

- 悪い例: 「会社の売上を上げたい」(抽象的すぎる)

- 良い例: 「当社の既存商品A(例:万年筆)の新しいターゲット層を見つけたい」「30代女性向けの新しいスイーツ商品を開発したい」

テーマが具体的であるほど、後のステップで投げる9つの質問の「的」が絞られ、アイデアの精度が上がります。

ステップ2:9つの質問を順番に投げかける

ステップ1で決めたテーマ(例:「当社の万年筆」)に対して、オズボーンのチェックリストの9つの質問を一つひとつぶつけていきます。

- 転用: 「この万年筆を、書く以外に使えないか?」(例:ファッションアイテムとして、ステータスシンボルとして)

- 応用: 「他業界のアイデア(例:自動車のサブスク)を応用できないか?」(例:万年筆のインク定期便)

- 変更: 「形や色を変えられないか?」(例:女性向けの細くてカラフルなデザイン)

- 拡大: 「もっと高級にできないか?」(例:純金を使った最高級モデル)

- ...(以下、9つすべてを行う)

ステップ3:思いついたアイデアを可視化・整理する

ステップ2で質問を投げかけながら、思いついたことは「すべて」書き出します。付箋(ふせん)やホワイトボード、マインドマップツールなどを使うのがおすすめです。

ここでの鉄則は**「質より量」**です。

「こんなの馬鹿げている」「実現不可能だ」といった批判や評価は一切してはいけません。(これはブレインストーミングのルールと同じです)

突拍子もないアイデアこそが、後で磨かれて革新的なアイデアに化ける可能性があります。とにかく脳に浮かんだことをすべて「可視化」することに集中してください。

ステップ4:現実的なアイデアを選定・検証する

アイデアを出し切ったら、次はその「質」を高めるフェーズに移ります。ステップ3で可視化した大量のアイデアを、現実的なビジネスプランに落とし込みます。

- グルーピング: 似たようなアイデアをグループ分けして整理します。

- 評価: 各アイデアを「インパクト(収益性・革新性)」と「実現可能性(コスト・技術・時間)」の2軸で評価します。(ペイオフマトリクスなどのフレームワークが有効です)

- 選定: 最も有望ないくつかのアイデアを選び出します。

- 検証: 選んだアイデアを、さらに深掘りします。「本当に顧客ニーズがあるか?」「具体的な実行プランは?」などを検討し、企画を磨き上げます。

オズボーンのチェックリストはあくまで「発想」のツールです。ステップ4の「検証」をしっかり行うことで、初めて戦略的に価値のあるアイデアとなります。

オズボーンのチェックリストの活用事例

オズボーンのチェックリストは、具体的にどのような場面で力を発揮するのでしょうか。3つの活用事例を紹介します。

ビジネス新規事業のアイデア発想に活かす方法

テーマ:「既存のクリーニング店」

- ⑥代用: 「店舗での受付」を「宅配便やコンビニ受付」に代用する。→ 宅配クリーニング事業

- ⑤縮小: 「衣類全般」から「スニーカー専門」「高級ブランド専門」にサービスを縮小(特化)する。→ 専門特化型クリーニング

- ⑨結合: 「クリーニング」と「衣類の保管サービス」を結合する。→ オフシーズンの衣類を預かるトランクルーム事業

- ⑧逆転: 「汚れたら持っていく」を逆転させ、「汚れる前にケアする」サービス。→ 撥水加工やコーティングのサブスクリプション

このように、既存のビジネスモデルをオズボーンのチェックリストにかけるだけで、新しい事業の種が次々と見つかります。

商品開発やデザイン思考との組み合わせ事例

テーマ:「既存のハサミ」

- ⑤縮小: 「サイズ」を縮小する。→ 携帯用の「スティック型ハサミ」

- ⑥代用: 「切る刃」を「金属」から「プラスチック」に代用する。→ 子供向けの安全なハサミ

- ⑧逆転: 「右利き用」を逆転させる。→ 「左利き専用ハサミ」

- ⑨結合: 「ハサミ」と「カッター」を結合する。→ 1本で2役の文房具

- ③変更: 「切る」という意味を変更する。→ 「食材を切る」ための「キッチンバサミ」(用途を限定し、形状を変更)

特に「逆転」や「縮小」から生まれた「スティック型ハサミ」や「左利き用ハサミ」は、特定のニーズを捉えたヒット商品となっています。

チームブレストで活用するポイント

オズボーンのチェックリストは、個人の発想だけでなく、チームでのブレインストーミング(ブレスト)を活性化させる強力なツールにもなります。

- 思考の「お題」として使う:ブレストが停滞したとき、ファシリテーター(進行役)が「では次に、このテーマを『逆転』させたらどうなるか、アイデアを出してみましょう」と投げかけます。これにより、マンネリ化した議論に新しい視点を強制的に投入できます。

- アイデアの「深掘り」に使う:ブレストで出たAというアイデアに対して、「このAを、さらに『拡大』できないか?」「AとBを『結合』できないか?」と問いかけることで、アイデアをさらに発展させることができます。

チームで使う場合も、「批判しない」「質より量」というルールを徹底することが成功の鍵です。

オズボーンのチェックリストを使いこなすコツ

最後に、オズボーンのチェックリストの効果を最大化するための、事業戦略者としての実践的なコツをお伝えします。

質問の順序にこだわらず柔軟に使う

9つの質問項目を紹介しましたが、必ずしも1番から9番まで順番通りにやる必要はありません。

テーマによっては「拡大」や「縮小」が考えやすいものもあれば、「転用」や「結合」から面白いアイデアが出やすいものもあります。アイデアが特に出やすい質問項目から集中的に攻めたり、ランダムに質問を引いてみたりと、柔軟に使いこなすことが重要です。

一人ではなくチームで行うことで発想を広げる

オズボーンのチェックリストは一人でも強力ですが、チームで行うと効果は倍増します。

なぜなら、自分一人では思いつかないような「代用」のアイデア(例:Aの代わりにBを使う)や、「結合」のアイデア(例:自分の業界と他人の業界)が、他者の視点によってもたらされるからです。

多様なバックグラウンドを持つメンバーで実践することで、化学反応が起きやすくなります。

他の発想法(マンダラート・SCAMPER法)と組み合わせる

オズボーンのチェックリストは万能ではありません。他の発想法と組み合わせることで、さらに強力な武器となります。

SCAMPER法(スカンパー法)との関係性

実は、オズボーンのチェックリストを、より覚えやすく、実践しやすく改良したのが「SCAMPER法」です。SCAMPER法は、以下の7つの頭文字をとったものです。

- Substitute(代用)

- Combine(結合)

- Adapt(応用)

- Modify(変更) / Magnify(拡大)

- Put to other uses(転用)

- Eliminate(削除) / Minify(縮小)

- Reverse(逆転) / Rearrange(再配置)

見ての通り、中身はオズボーンのチェックリストとほぼ同じです。ゴロが良いため、こちらを好んで使う人も多いです。

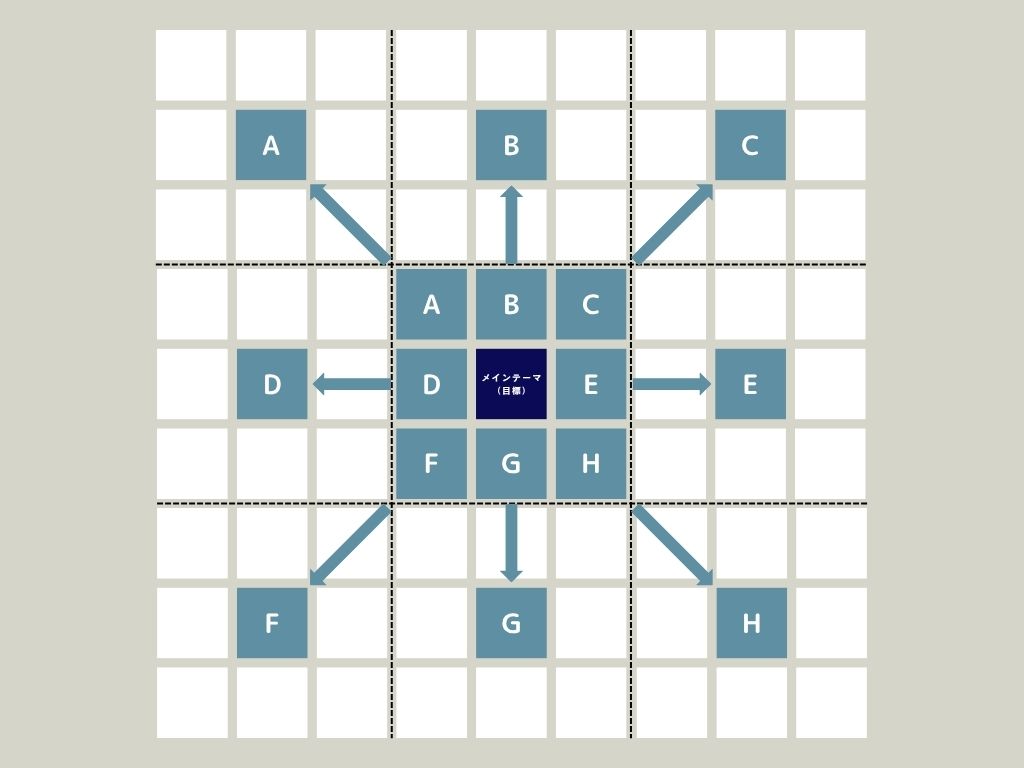

マンダラチャートとの組み合わせ

マンダラチャートは、3x3の9マスでアイデアを広げていく発想法です。

例えば、まずマンダラチャートの中心にテーマを置き、周囲の8マスにアイデアを広げます。その後、その8つのアイデアそれぞれを「オズボーンのチェックリスト」にかけて、さらにアイデアを深掘りする、といった使い方が可能です。

まとめ|オズボーンのチェックリストで発想の幅を広げよう

この記事では、アイデア不足を解消する強力なメソッド「オズボーンのチェックリスト」について、その基本から実践的な使い方までを解説しました。

オズボーンのチェックリストの効果を最大化するポイント

本質は非常にシンプルです。

- 「今ある何か(テーマ)」を明確に決めること。

- 「9つの質問」を強制的にぶつけてみること。

- その際、「これはダメだ」と批判せず、とにかく量を出すこと。

この3点を守るだけで、あなたの脳は普段使っていない思考回路を使い始めます。

継続的な活用で「脱・アイデア不足」を実現する

オズボーンのチェックリストは、一度使って終わりではありません。これは思考の「型」であり、筋トレと同じです。

日々の業務で行き詰まったとき、会議でアイデアが出ないとき、いつでもこの9つの質問を思い出してください。最初はぎこちなくても、繰り返し使ううちに、多角的に物事を捉える「発想体質」が身についていきます。

「アイデアは才能ある人だけのもの」という思い込みを捨て、このチェックリストという武器を手に、ぜひ「脱・アイデア不足」を実現してください。