自社の商品やサービスの価格設定は感覚や競合の価格だけを頼りにすると、顧客が感じる価値とズレが生じ、機会損失につながる可能性があります。そこで役立つのが、顧客の価格への心理を科学的に分析する「PSM分析」です。

この記事では、PSM分析の基本から、具体的なアンケートの設計方法、Excelを使った計算方法、そして分析結果を実務に活かすための応用方法まで、初心者にも分かりやすく解説します。テンプレートも活用しながら、データに基づいた最適な価格設定を目指しましょう。

目次

PSM分析とは?価格感度を数値化する基本概念

PSM分析(Price Sensitivity Meter)は、オランダの経済学者ピーター・ヴァン・ウェステンドルプが提唱した価格分析の手法で、日本語では「価格感度測定」と訳されます。

顧客が商品やサービスに対して「高い」「安い」と感じる心理的な境界線を数値化し、最適な価格帯(アクセプタブル・プライス・レンジ)を導き出すことを目的としています。

PSM分析(価格感度測定)でわかること

PSM分析を行うことで、以下の4つの重要な価格指標を特定できます。

| 価格指標 | 名称 | 概要 |

| 上限価格 | PME (Point of Marginal Expensiveness) | これ以上高いと顧客が購入を諦め始める価格水準。 |

| 妥当価格 | OPP (Optimum Price Point) | 最も多くの顧客が「高すぎず安すぎない」と感じる、市場に最も受け入れられやすい価格。 |

| 理想価格 | IDP (Ideal Price Point) | 顧客が品質と価格のバランスが最も良いと感じる理想的な価格。 |

| 最低品質保証価格 | PMC (Point of Marginal Cheapness) | これ以上安いと顧客が品質に不安を感じ始める価格水準。 |

これらの指標により、「〇〇円から〇〇円の間であれば、顧客は購入を検討してくれるだろう」という具体的な価格の範囲を把握できます。これにより、勘や経験に頼らない、データに基づいた戦略的な価格設定が可能になります。

他の価格分析手法との違い(コンジョイント分析・アンカリング効果など)

価格を分析する手法はPSM分析だけではありません。代表的な手法との違いを理解しておきましょう。

- コンジョイント分析

商品を構成する様々な要素(機能、デザイン、ブランド、価格など)を組み合わせた複数の選択肢を提示し、顧客がどれを最も好むかを選ぶことで、各要素の重要度や最適な組み合わせを探る手法です。PSM分析が「価格」そのものに焦点を当てるのに対し、コンジョイント分析は「価格を含む製品全体の最適なパッケージ」を見つけるのに適しています。 - アンカリング効果を利用した調査

最初に特定の価格(アンカー)を提示することで、その後の価格判断に影響を与える心理効果を利用した調査です。例えば、「通常価格10,000円のところ、本日限り5,000円」と提示することで、5,000円を安く感じさせる手法です。これは販売促進のテクニックに近いもので、PSM分析のように顧客の純粋な価格受容性を探る目的とは異なります。

PSM分析は、比較的シンプルに実施でき、顧客の純粋な価格感を直接的に把握できる点が大きな強みです。

PSM分析の質問項目とアンケート設計

PSM分析の精度は、アンケートの設計にかかっています。ここでは、分析の核となる4つの質問と、アンケートを設計・実施する上でのポイントを解説します。

4つの基本質問(高い・安い・買えない・品質不安)を設定する

PSM分析では、対象となる商品やサービスについて、回答者に以下の4つの質問を投げかけます。

- 「高い」と感じ始める価格はいくらですか?

- この質問は、顧客がその商品を「高い」と認識し始める心理的なボーダーライン(割高感)を探るためのものです。

- 「安い」と感じ始める価格はいくらですか?

- この質問は、顧客がその商品を「安い」とお得に感じ始める価格帯(割安感)を探るためのものです。

- 「高すぎて買えない」と感じる価格はいくらですか?

- 「高い」と感じるレベルを超え、購入の選択肢から外れてしまう価格の上限(購入断念)を特定します。

- 「安すぎて品質が不安になる」価格はいくらですか?

- 価格が安すぎることによって、逆に品質や性能に疑念を抱き、購入をためらってしまう価格の下限(品質不安)を特定します。

これらの質問を通じて、顧客の心の中にある価格の物差しを浮き彫りにしていきます。

質問文の作り方と調査サンプルの集め方

質問文は、回答者が直感的に答えやすいように、具体的で分かりやすい表現を心がけましょう。例えば、以下のような形です。

【質問文の例:月額制のオンライン学習サービスの場合】

これからお見せする新しいオンライン学習サービスについて、あなたの価格のイメージをお聞かせください。

- このサービスの月額料金が**「高いな」と感じ始める**のは、いくらからですか?

- このサービスの月額料金が**「安いな」と感じ始める**のは、いくらからですか?

- このサービスの月額料金が**「高すぎて、とてもじゃないけど買えない」と感じる**のは、いくらからですか?

- このサービスの月額料金が**「安すぎて、逆にサービスの品質が不安になる」と感じる**のは、いくらからですか?

調査サンプル(回答者)は、ターゲットとなる顧客層から偏りなく集めることが重要です。最低でも100サンプル以上、できれば数百サンプルを集めることが理想とされています。Webアンケートサービスなどを活用すると、効率的に多くの回答者からデータを収集できます。

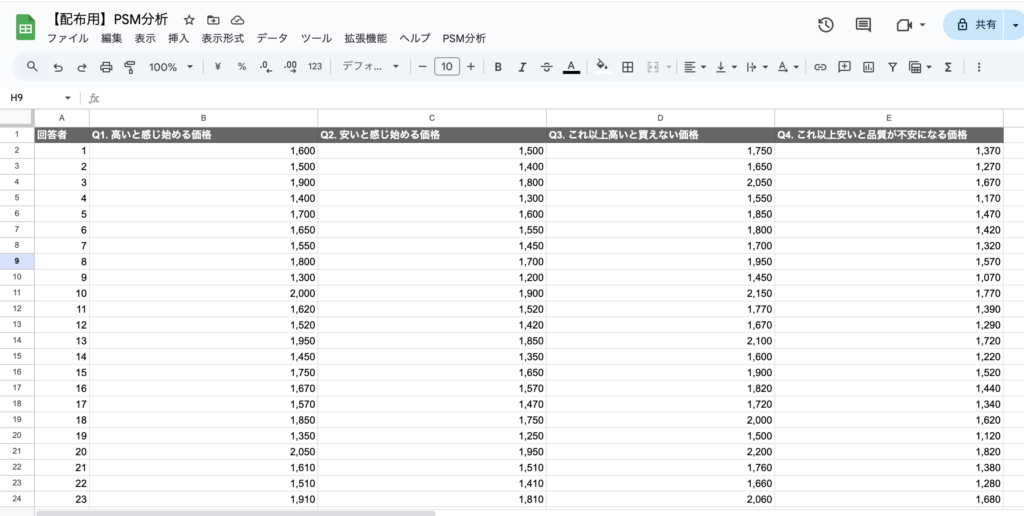

回答データの整理方法と注意点

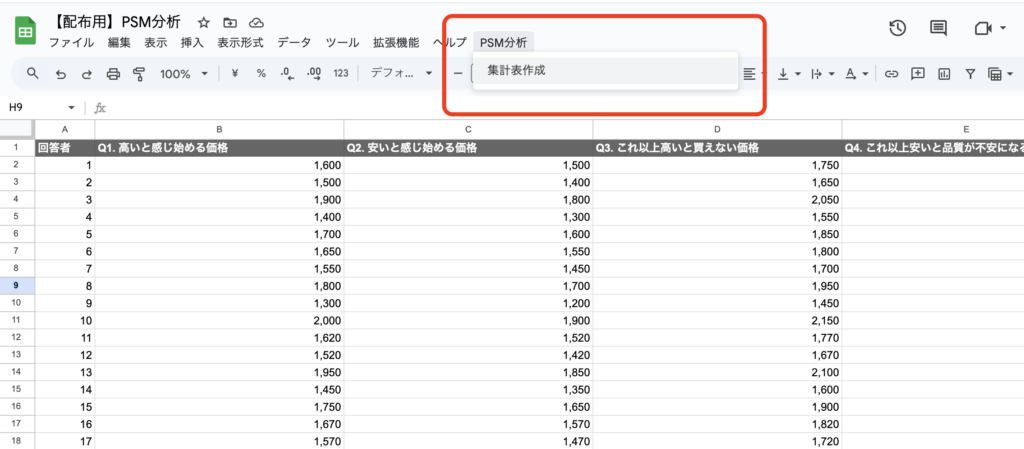

収集したデータは、Excelやスプレッドシートにまとめます。以下のような形式で整理すると、後の分析がスムーズです。

| 回答者ID | Q1. 高いと感じ始める価格 | Q2. 安いと感じ始める価格 | Q3. これ以上高いと買えない価格 | Q4. これ以上安いと品質が不安になる価格 |

| 1 | 5,000 | 3,000 | 8,000 | 1,500 |

| 2 | 4,500 | 2,500 | 7,000 | 1,000 |

| 3 | 6,000 | 4,000 | 10,000 | 2,000 |

| ... | ... | ... | ... | ... |

【注意点】 回答の中には、論理的に矛盾したデータが含まれることがあります。例えば、「高いと感じる価格」よりも「高すぎて買えない価格」の方が低い、といったケースです。こうした無効な回答は、分析の精度を低下させるため、事前に除外(クリーニング)しておく必要があります。

【テンプレート付き】PSM分析の計算方法とグラフ作成ステップ

データが整理できたら、いよいよ分析の核心である計算方法とグラフ作成に進みます。ここでは、Excelを使った具体的な手順を解説します。章の最後にテンプレートを用意しています。

エクセルで行うPSM分析の計算手順

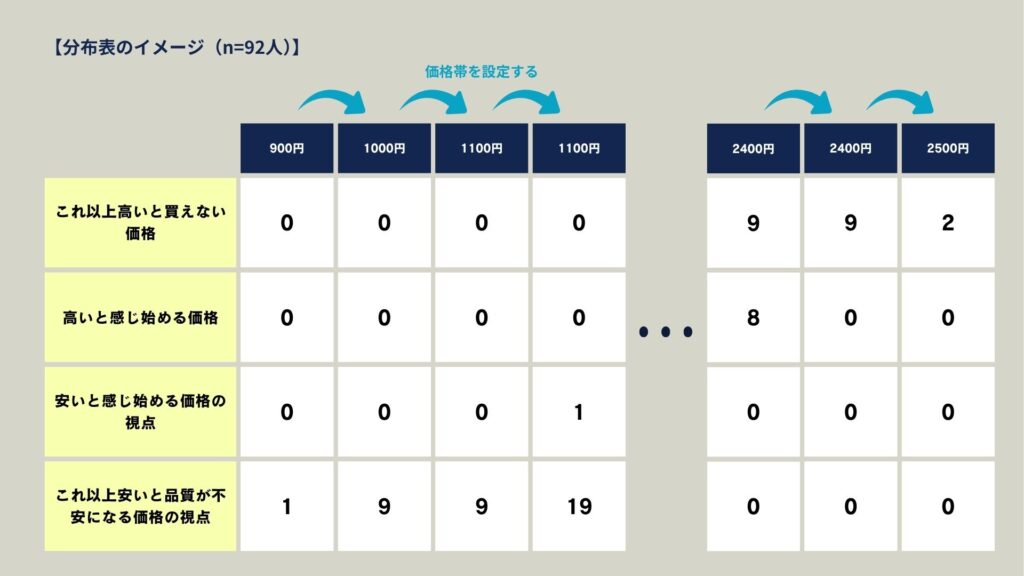

分析は大きく分けて「構成比の算出」と「累積構成比の算出」の2ステップで行います。まず、回答された価格帯ごとに、いくつの回答があったかを数えます。

- 価格帯の設定

回答データの最小値と最大値を確認し、分析する価格の刻みを決めます。(例:500円、1000円、1500円...) - 度数分布表の作成

設定した価格帯ごとに、4つの質問(高い・安い・買えない・品質不安)の回答がそれぞれいくつあったかをCOUNTIF関数などを使って集計します。

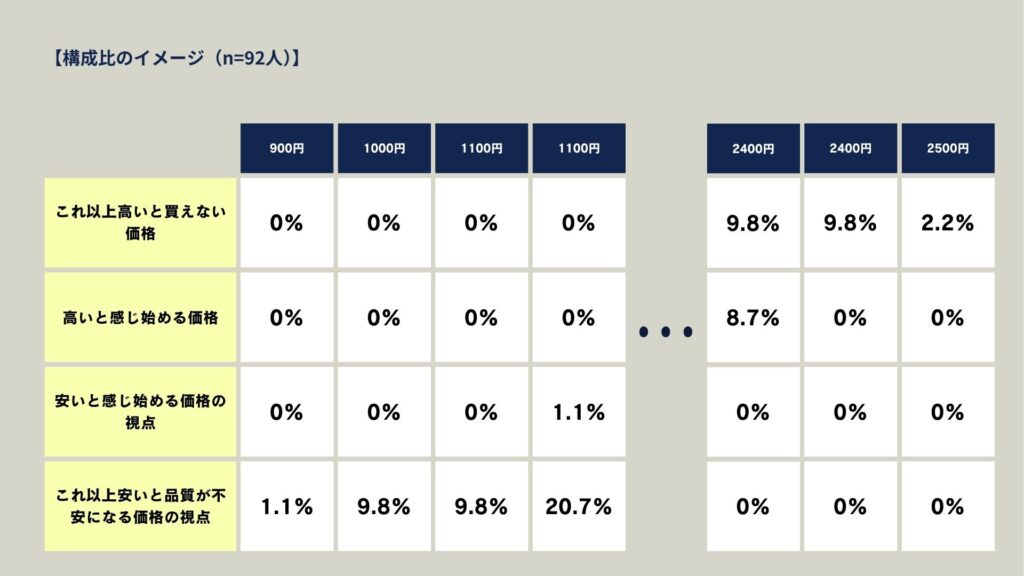

構成比の算出と累積分布の作成

次に、集計した度数から構成比と累積構成比を計算します。ここがPSM分析の計算方法で最も重要な部分です。

①構成比:その価格ピンポイントでの割合

構成比とは、「その価格帯を選んだ人が、全体のうち何%いるか」を示す、各価格帯の独立した割合です。

例えば、100人にアンケートを取ったとします。 「『高い』と感じ始める価格は?」という質問に対し、

- 「3,000円」と答えた人: 15人 → 構成比は15%

- 「4,000円」と答えた人: 25人 → 構成比は25%

- 「5,000円」と答えた人: 20人 → 構成比は20%

となります。これは、それぞれの価格帯の「人気度」のようなものです。

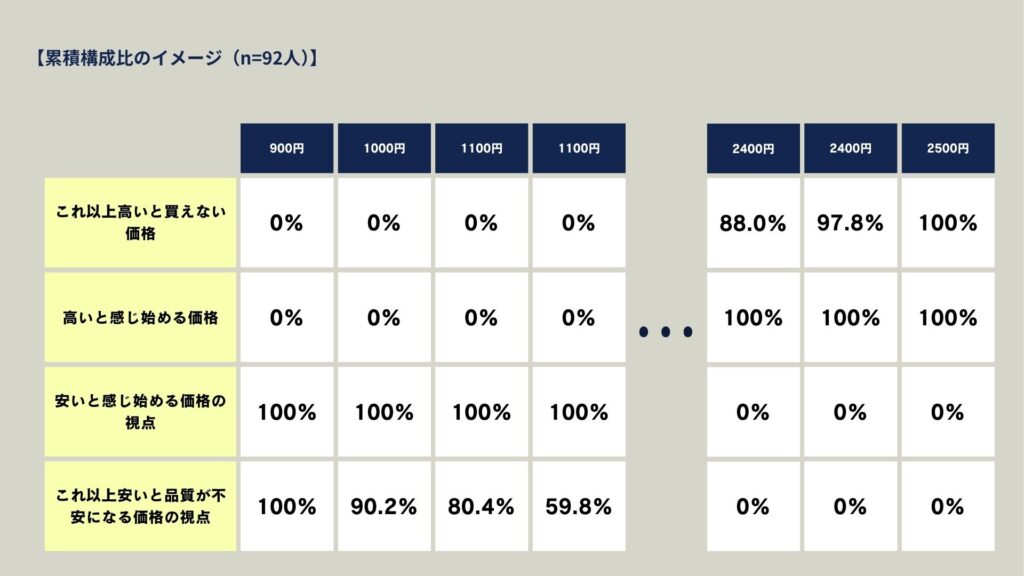

②累積構成比:そこまでの合計の割合

累積構成比とは、「その価格、またはそれ以下の(あるいはそれ以上の)価格を選んだ人の割合を、どんどん足し上げた合計値」です。PSM分析のグラフ作成で使うのは、こちらの数値です。

先ほどの例で「高い」と感じる価格の累積構成比を計算してみましょう。PSM分析では、「高い」系の質問は価格が低い方から足し上げていきます。

| 価格帯 | 構成比 (この価格を選んだ人の割合) | 累積構成比 (ここまでの合計) | 計算の考え方 |

| 3,000円 | 15% | 15% | 3,000円と答えた人の割合 |

| 4,000円 | 25% | 40% | (3,000円の15%) + (4,000円の25%) |

| 5,000円 | 20% | 60% | (4,000円までの40%) + (5,000円の20%) |

この累積構成比が意味するのは、

- 「4,000円」の累積40% → 「4,000円以下を『高い』と答えた人は、全体の40%いる」

- 「5,000円」の累積60% → 「5,000円以下を『高い』と答えた人は、全体の60%いる」 ということです。

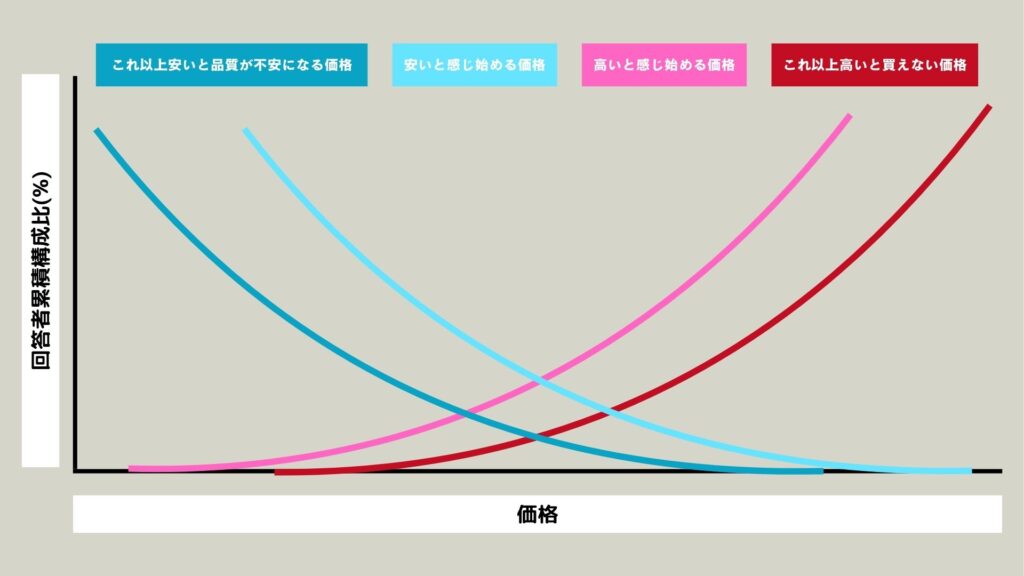

【重要ポイント】足し上げる方向の違い

PSM分析では、質問の種類によって累積する方向が逆になります。

- 「高い」「高すぎて買えない」 → 価格の低い方から足し上げる(右肩上がりのグラフになる)

- 「安い」「安すぎて品質が不安」 → 価格の高い方から足し上げる(右肩下がりのグラフになる)

この方向の違いによって、4本の曲線が中央で交差する、PSM分析グラフが完成するのです

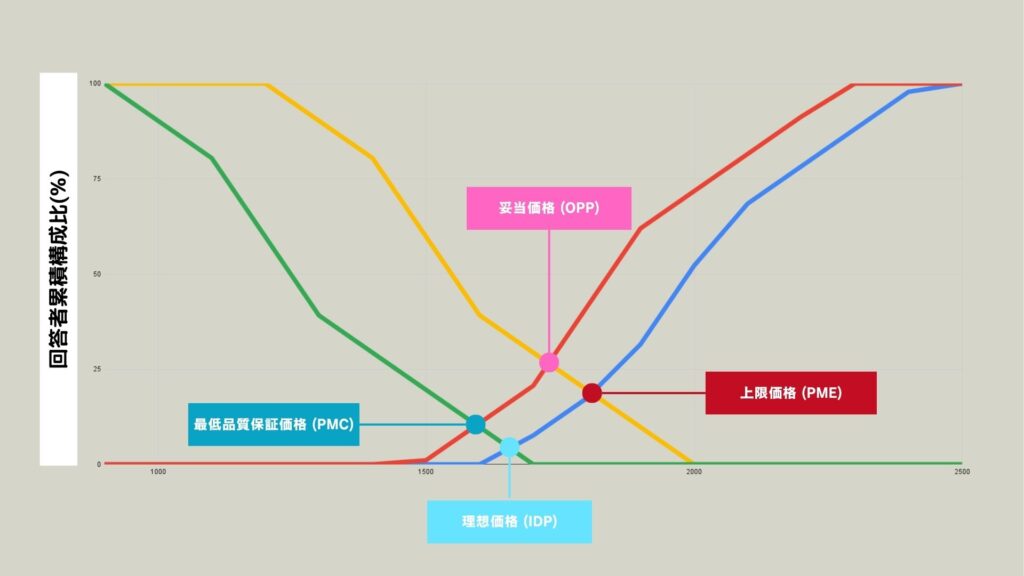

4つの交点から求める価格(PMC・IDP・OPP・PME)

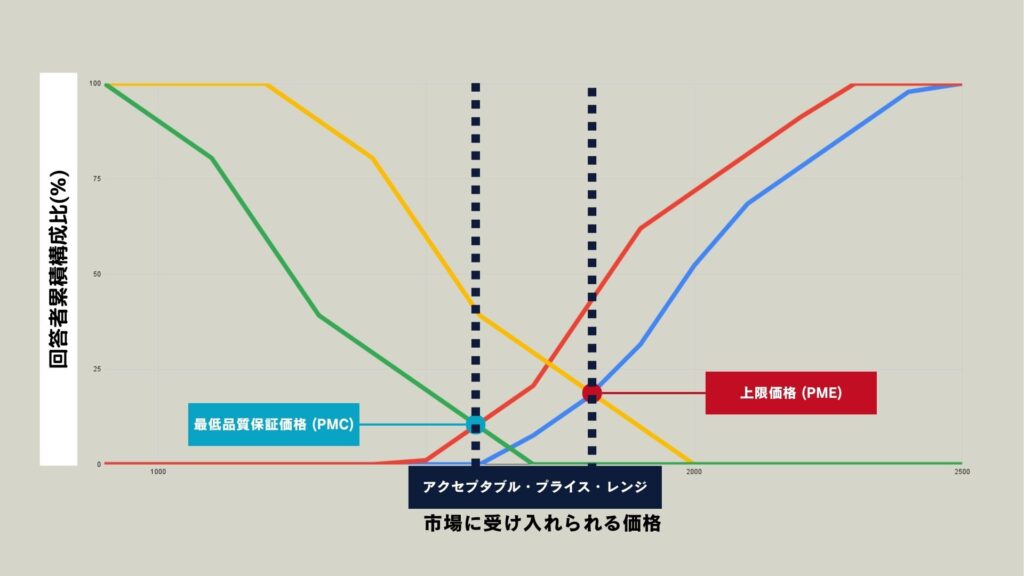

作成したグラフには、4本の曲線が描かれます。これらの曲線が交わる点が、PSM分析で求める4つの価格指標に対応します。

- 上限価格 (PME)

「安い」と感じる人の曲線と、「高すぎて買えない」と感じる人の曲線が交差する点。 - 妥当価格 (OPP)

「安い」と感じる人の曲線と、「高い」と感じる人の曲線が交差する点。 - 理想価格 (IDP)

「高過ぎて買えない」と感じる人の曲線と、「安すぎて品質が不安になる」と感じる人の曲線が交差する点。 - 最低品質保証価格 (PMC)

「高い」と感じる人の曲線と、「安すぎて品質が不安になる」と感じる人の曲線が交差する点。

グラフ上の交点の座標を読み取ることで、それぞれの価格を具体的に特定できます。

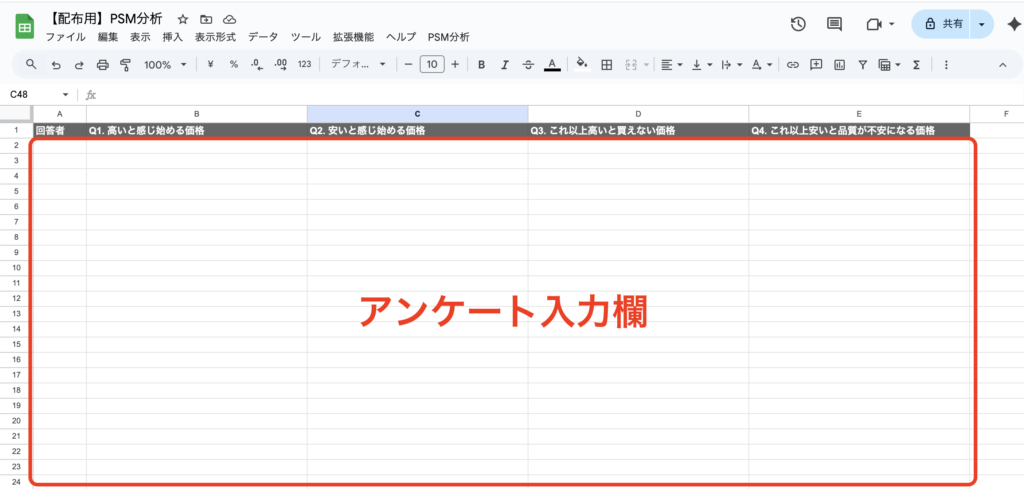

すぐに使えるPSM分析テンプレート(Googleスプレッドシート版)

ここではアンケート結果を入力するだけで自動で累積構成比の算出から、価格(PMC・IDP・OPP・PME)の算出までを実行してくれる、スプレッドシートを提供します。

下記からダウンロードしてください。

PSM分析テンプレートの使い方

※テンプレートは必ずコピーしてご利用ください。

①アンケート回答を入力する。

「アンケート入力欄」シートに値を入力してください。

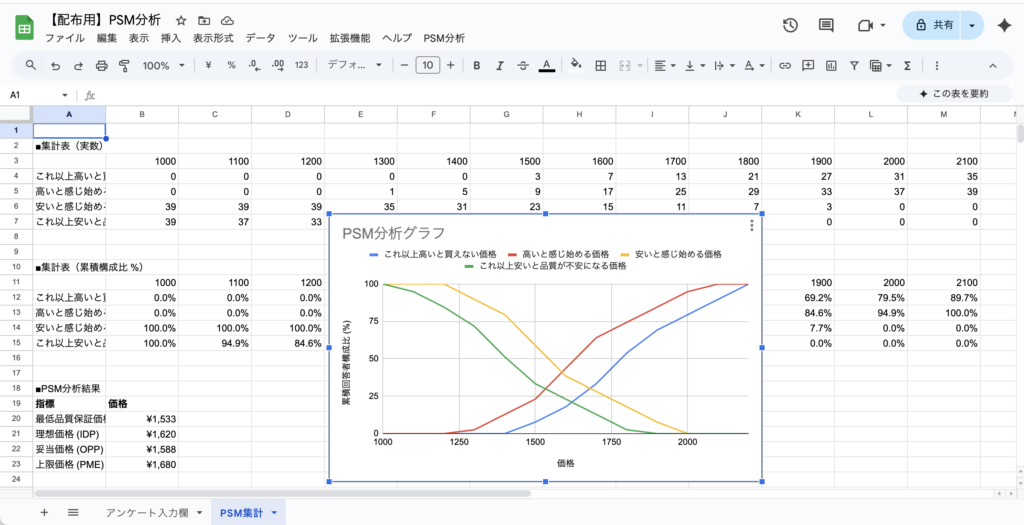

②PSM分析を実行する

スプレッドシートのメニューから「PSM分析→集計表作成」をクリックしてください。

※最初は権限承認する必要があります。

下記手順で権限承認してください。

③算出完了

「PSM分析」シートが自動的に作成され、累積構成比の集計表、価格(PMC・IDP・OPP・PME)、グラフが作成されます。

PSM分析を実務に活かすための応用方法

分析結果を出すだけでなく、それをどうビジネスに活かすかが重要です。ここでは、具体的な応用方法をいくつか紹介します。

得られた価格レンジをもとにした価格戦略の立て方

PSM分析で得られる最低品質保証価格(PMC)から上限価格(PME)までの範囲が、市場に受け入れられる「アクセプタブル・プライス・レンジ」です。この範囲を基準に、自社の戦略に合わせて価格を決定します。

- 市場シェア拡大を狙う場合

妥当価格(OPP)や理想価格(IDP)よりも少し低めの価格に設定し、多くの顧客にアプローチする。 - 高品質・高付加価値を訴求する場合

上限価格(PME)に近い価格に設定し、高い利益率を確保しつつ、価格に見合う価値を提供していることをブランディングする。 - バランスを重視する場合

妥当価格(OPP)を中心に価格を設定し、市場の最大公約数的な支持を得ることを目指す。

業種別の活用例

PSM分析は多様な業種で活用できます。

- 飲食業界

新メニューの価格設定や、ランチセットの価格改定などに活用。顧客が納得感を持って支払える価格を見つけることで、リピート率向上にも繋がります。 - ECサイト

オリジナル商品の価格設定や、有料オプションの価格決定に使用。競合が多いEC市場において、価格の妥当性は購買の重要な決め手となります。 - SaaSビジネス

月額プランや年額プランの料金設定に活用。特に複数の料金プランを用意する場合、各プランの価格差が顧客にとって妥当であるかを検証するのに役立ちます。

顧客セグメント別に分析を深める方法

全回答者のデータで分析するだけでなく、顧客をセグメント(グループ)に分けて分析することで、より深い示唆が得られます。

- 新規顧客 vs. 既存顧客

ロイヤリティの高い既存顧客と、新規顧客とでは価格感度が異なる場合があります。 - ライトユーザー vs. ヘビーユーザー

製品の利用頻度によって、許容できる価格帯が変わる可能性があります。 - 年代・性別

ターゲットとするペルソナごとに分析し、それぞれのセグメントに最適な価格設定を検討します。

セグメント別の分析により、「どの顧客層に、いくらの価格を提示するのが最も効果的か」という、より解像度の高い価格戦略を立てることが可能になります。

まとめ|PSM分析の計算方法を理解して価格設定を最適化しよう

本記事では、顧客の価格心理を可視化するPSM分析について、その基本から具体的な計算方法、そして実務での応用までを解説しました。

本記事で解説したステップの振り返り

- PSM分析の理解

4つの価格指標(PME, OPP, IDP, PMC)の意味を把握する。 - アンケート設計

「高い・安い・買えない・品質不安」の4つの質問を用意し、ターゲット顧客から回答を集める。 - 計算とグラフ作成

Excelを使い、累積構成比を算出して4本の曲線を描き、その交点から各価格を読み取る。 - 戦略への応用

導き出された価格レンジを元に、事業戦略に合わせた最適な価格を決定する。