競争の激しい市場、いわゆる「レッドオーシャン」で消耗していませんか?

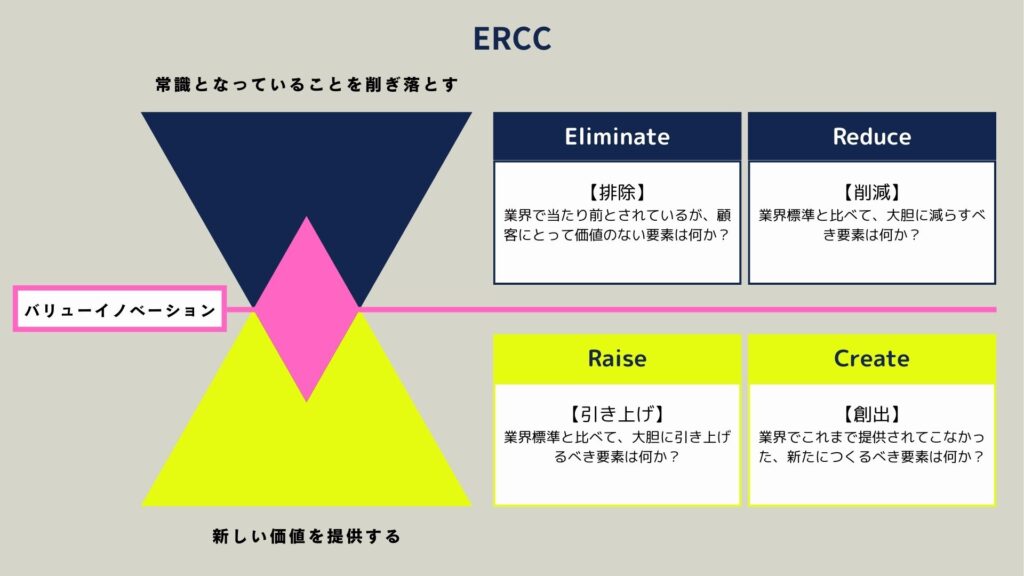

競争のない未開拓の市場「ブルーオーシャン」を切り開くための具体的なフレームワーク「ERRC(エラーシー)」と、その根幹をなす「バリューイノベーション」という考え方を、図解を交えながら初心者にも分かりやすく解説します。

有名企業の成功事例も紹介するので、自社のビジネスに応用するヒントが見つかるはずです。

目次

バリューイノベーション(ERRC)戦略とは何か?

現代のビジネス環境は、多くの業界で製品やサービスが飽和状態にあり、競合他社との厳しい価格競争や差別化競争が繰り広げられています。このような競争の激しい市場を「レッドオーシャン」と呼びます。

一方で、競争相手のいない未開拓の市場を「ブルーオーシャン」と呼び、このブルーオーシャンを創造するための戦略が「ブルーオーシャン戦略」です。

そして、このブルーオーシャン戦略の根幹をなすバリューイノベーション(ERRC)戦略とは、顧客への提供価値(バリュー)と企業のコスト構造を同時に刷新して、新しい市場を切り開くための考え方です。

バリューイノベーションの定義と目的

バリューイノベーションとは、顧客にとっての価値を高めながら、同時にコストを削減するという、一見すると相反する二つの要素を両立させることを目指す経営戦略です。

従来の戦略では、「より良いものを、より高く」あるいは「そこそこのものを、より安く」という二者択一のトレードオフの関係が常識でした。

しかし、バリューイノベーションではこの常識を覆します。顧客が本当に求めている価値は何かを見極め、そこに経営資源を集中させる一方で、業界の常識として提供されてきたものの、実は顧客があまり価値を感じていない要素を大胆に切り捨てることで、「高価値」と「低コスト」を同時に実現するのです。

その最終的な目的は、競合他社と争うのではなく、全く新しい市場、つまりブルーオーシャンを創造し、持続的な成長を遂げることにあります。

ブルーオーシャン戦略との関係性

ブルーオーシャン戦略とバリューイノベーションは、切っても切れない密接な関係にあります。バリューイノベーションは、ブルーオーシャン戦略を実現するための具体的な思考法であり、アクションプランそのものと言えます。

| 戦略 | 目指す市場 | 主な考え方 |

| ブルーオーシャン戦略 | 競争のない未開拓の市場 | 競争を無意味化し、新しい需要を創造する |

| バリューイノベーション | - | 「高価値」と「低コスト」を同時に実現する |

つまり、ブルーオーシャン戦略という大きな目標を達成するためのエンジンが、バリューイノベーションなのです。そして、このバリューイノベーションを実践するための具体的なフレームワークが、後述する「ERRC(エラーシー)」です。

なぜバリューイノベーションが重要なのか

現代のように市場が成熟し、技術がコモディティ化した環境では、既存の市場で競合他社と差別化を図ることが困難になっています。

多くの企業が同じ土俵で同じルールで戦っているため、少しでも優位に立とうと機能を追加したり、価格を下げたりといった消耗戦に陥りがちです。

このような状況を打破するために、バリューイノベーションが重要となります。バリューイノベーション(ERRC)戦略とは、既存の競争ルールから抜け出し、自社独自の価値提案で新しい市場を創造するための羅針盤となる考え方です。

- 持続的な競争優位の確立

模倣困難な独自の価値を提供することで、価格競争に巻き込まれない安定した収益基盤を築けます。 - 新しい顧客層の開拓

これまで業界がターゲットとしてこなかった非顧客層にアプローチし、新たな需要を掘り起こすことができます。 - 高い収益性の実現

価値を高めながらコストを削減するため、高い利益率を確保しやすくなります。

変化の激しい時代において、企業が生き残り、成長を続けるために、バリューイノベーションは不可欠な戦略です。

ERRCの4つのアクションとは

バリューイノベーションを実現するための具体的な分析ツールが「ERRC(エラーシー)」です。ERRCは、以下の4つのアクションの頭文字を取ったもので、業界の常識を疑い、新たな価値を創造するための問いを投げかけます。

- Eliminate(排除): 業界で当たり前とされているが、顧客にとって価値のない要素は何か?

- Reduce(削減): 業界標準と比べて、大胆に減らすべき要素は何か?

- Raise(引き上げ): 業界標準と比べて、大胆に引き上げるべき要素は何か?

- Create(創出): 業界でこれまで提供されてこなかった、新たにつくりだすべき要素は何か?

これら4つの視点から自社や競合の事業を分析することで、新しい戦略の方向性(戦略キャンバス)を描き出すことができます。

Eliminate(排除)―業界常識を捨てる

「排除」は、ERRCの中でも最も重要なアクションです。業界の常識として長年提供されてきたものの、実は顧客がそれほど価値を感じておらず、むしろコストを押し上げる原因となっている要素を特定し、完全に取り除くことを目指します。

例えば、かつての航空業界では、機内食や座席指定サービスは「あって当たり前」のものでした。しかし、格安航空会社(LCC)はこれらのサービスを大胆に「排除」し、その分を運賃の低下に反映させることで、「移動」という本質的な価値を求める新たな顧客層を獲得しました。

この「排除」を考える際には、「もしゼロからこの業界を始めるとしたら、本当にこの要素は必要か?」と自問することが有効です。

Reduce(削減)―コスト構造を見直す

「削減」は、業界標準として過剰に提供されているサービスや機能を、顧客が満足できるレベルまで大胆に減らすことを指します。これにより、コスト構造を大幅に改善することができます。

「排除」が要素そのものをなくすのに対し、「削減」は要素は残しつつも、そのレベルを大きく引き下げる点が異なります。例えば、ビジネスホテルの客室サービスを考えてみましょう。高級ホテルのような広々とした部屋や充実したアメニティは、ビジネス利用の顧客にとっては必ずしも必要ではありません。そこで、部屋の広さやアメニティの種類を必要最低限に「削減」することで、低価格を実現しているのです。

重要なのは、顧客価値を大きく損なわない範囲で、どこまで大胆に減らせるかを見極めることです。

Raise(引き上げ)―提供価値の強化

「引き上げ」は、業界の既存の基準を大幅に上回り、顧客に新たな価値を提供することを意味します。顧客が本当に重要だと感じているにもかかわらず、これまで業界が十分に応えられていなかった要素を特定し、そこに資源を集中投下します。

例えば、1000円カットでおなじみのQBハウスは、「カット」という行為そのものにかかる時間を従来の美容室よりも大幅に短縮し、「時間の価値」を大胆に「引き上げ」ました。シャンプーやブローといったサービスを「排除」する一方で、多忙なビジネスパーソンが求める「速さ」という価値に特化することで、独自のポジションを築いたのです。

この「引き上げ」は、競合他社に対する強力な差別化要因となります。

Create(創出)―新しいニーズを掘り起こす

「創出」は、これまでの業界では誰も提供してこなかった、全く新しい価値やサービス、顧客体験をつくりだすことです。これにより、新しい需要を喚起し、市場そのものを創造することができます。

例えば、任天堂の家庭用ゲーム機「Wii」は、それまでのゲーム業界が追求してきた高画質・高性能化の流れとは一線を画し、「体を動かしながら家族みんなで楽しめる」という新しい価値を「創出」しました。これにより、これまでゲームに興味のなかった層を新たに取り込むことに成功し、市場を大きく拡大させました。

この「創出」は、業界の境界線を越えて、他の業界からヒントを得ることも有効です。

バリューイノベーション戦略の活用手順

バリューイノベーション(ERRC)戦略とは、単なる理論ではなく、実践してこそ意味があります。ここでは、ERRCのフレームワークを使って、自社のビジネスにバリューイノベーションを落とし込むための具体的な手順を解説します。

ERRCグリッドの作成方法

ERRC分析を行う際に非常に便利なツールが「ERRCグリッド」です。これは、4つのアクション(排除、削減、引き上げ、創出)をそれぞれ書き出すためのシンプルな表です。

ERRCグリッドの作成手順

- 分析対象の決定

自社の事業、あるいは特定の製品・サービスを分析対象として定めます。 - 業界の常識の洗い出し

競合他社がどのような要素に投資し、競争しているかをリストアップします。(これを「価値曲線」の横軸の要素として考えます) - 4つのアクションへの分類

洗い出した各要素について、ERRCの4つの視点から自社がどうすべきかを検討し、グリッドに書き込んでいきます。

ERRCグリッドの例(格安航空会社 LCC)

| アクション | 具体的な内容 |

| Eliminate(排除) | 機内食、座席指定、預け手荷物の無料枠、マイレージサービス |

| Reduce(削減) | 座席の快適性(シートピッチ)、客室乗務員のサービス、乗り継ぎサービス |

| Raise(引き上げ) | 便数の多さ、就航都市の選択肢 |

| Create(創出) | 低価格な運賃、シンプルな予約システム |

このようにグリッドにまとめることで、自社の戦略の方向性が視覚的に明確になり、社内での共通認識も醸成しやすくなります。

競合との差別化ポイントの発見

ERRCグリッドを作成する過程で、競合他社がどこに投資し、自社がどこに注力すべきかが明らかになります。競合他社が「引き上げ」ようと躍起になっている要素を、自社はあえて「削減」または「排除」する。逆に、競合他社が見過ごしている要素を、自社が「引き上げ」たり、新たに「創出」したりする。

このように、ERRCの4つのアクションを組み合わせることで、競合とは全く異なる価値提案、すなわち強力な差別化ポイントが生まれます。重要なのは、単に競合と違うことをするのではなく、「顧客にとっての価値」を軸に据えて、メリハリの効いた戦略を構築することです。

顧客価値とコスト構造の両立を図るコツ

バリューイノベーションの核心は、「高価値」と「低コスト」の両立です。これを実現するためのコツは、ERRCの4つのアクションをバランス良く連動させることにあります。

- 「排除」と「削減」でコストダウンを実現

業界の常識として提供されてきた不要な要素や過剰なサービスをやめることで、コスト構造を劇的に改善します。ここで生まれた余剰資金が、次のアクションの原資となります。 - 「引き上げ」と「創出」で顧客価値を向上

削減したコストを原資として、顧客が本当に求めている価値や、これまでになかった新しい価値に集中的に投資します。

このように、「やめること」と「始めること」を明確に定義し、経営資源の再配分を行うことが、一見矛盾する二つの目標を両立させる鍵となります。バリューイノベーション(ERRC)戦略とは、まさにこのトレードオフを乗り越えるための知恵なのです。

有名企業によるバリューイノベーション(ERRC)戦略の事例

ここでは、ERRCを巧みに活用してブルーオーシャンを創造した有名企業の事例を3つ紹介します。これらの事例を通じて、バリューイノベーション(ERRC)戦略とはどのようなものか、より具体的に理解を深めましょう。

シルク・ドゥ・ソレイユ:エンタメ業界の再定義

シルク・ドゥ・ソレイユは、斜陽産業と見なされていたサーカス業界において、バリューイノベーションを実践し、全く新しい市場を創造した代表的な事例です。

従来のサーカスは、動物を使ったショーやスターパフォーマーが中心で、主な観客層は子供連れのファミリーでした。しかし、動物愛護の観点からの批判や、スターパフォーマーへの高額な報酬が収益を圧迫していました。

そこでシルク・ドゥ・ソレイユは、ERRCを用いて業界の常識を以下のように見直しました。

シルク・ドゥ・ソレイユのERRC分析

| アクション | 具体的な内容 |

| Eliminate(排除) | 動物ショー、スターパフォーマー、複数リングでの同時進行 |

| Reduce(削減) | 安っぽいユーモア、スリルや危険性 |

| Raise(引き上げ) | 会場の快適性や芸術性、洗練された音楽や照明 |

| Create(創出) | 一貫したテーマやストーリー性、演劇やバレエの要素、芸術的な振り付け |

動物ショーやスターパフォーマーを「排除」することで、最大のコスト要因を取り除きました。その一方で、演劇やバレエの要素を取り入れ、芸術性の高い舞台を「創出」し、会場の雰囲気を「引き上げる」ことで、これまでサーカスに興味のなかった大人やカップルといった新たな顧客層を開拓したのです。

結果として、シルク・ドゥ・ソレイユは「サーカス」と「演劇」を融合させた「アートサーカス」という新しいジャンルを確立し、高価格帯でありながら高い収益性を実現しました。

無印良品:機能性と価格の両立

無印良品は、「ブランドはいらない」という逆説的なコンセプトで、小売業界に新しい価値を提案しました。

1980年代当時、市場は有名ブランドによる華美な装飾や過剰な包装が溢れていました。無印良品は、このようなブランド信仰や過剰なデザインに疑問を投げかけ、ERRCの視点から商品開発を行いました。

無印良品のERRC分析

| アクション | 具体的な内容 |

| Eliminate(排除) | ブランドロゴ、派手なデザインやカラーリング、過剰な包装 |

| Reduce(削減) | 商品アイテム数の絞り込み、広告宣伝費 |

| Raise(引き上げ) | 素材の選択、機能性、汎用性の高いデザイン |

| Create(創出) | 「これがいい」ではなく「これでいい」という合理的満足感、シンプルで統一感のあるライフスタイルの提案 |

ブランドロゴや派手な装飾を「排除」し、包装を簡素化することでコストを「削減」。その一方で、素材の質や本質的な機能性を「引き上げ」ました。そして、「シンプルで心地よい暮らし」という新しいライフスタイルを「創出」することで、特定のブランドにこだわらず、本質的な価値を求める顧客層の心を掴みました。

スターバックス:第三の空間という新提案

スターバックスは、単なるコーヒーショップではなく、「家庭(第一の場所)」でも「職場(第二の場所)」でもない「第三の場所(サードプレイス)」という新しいコンセプトを市場に提供しました。

当時のコーヒーショップ市場は、安価なコーヒーを素早く提供する店(喫茶店やダイナー)と、高級豆を販売する専門店に二極化していました。スターバックスは、このどちらとも異なるアプローチを取りました。

スターバックスのERRC分析

| アクション | 具体的な内容 |

| Eliminate(排除) | 喫茶店のようなアルコールや食事メニューの多様性 |

| Reduce(削減) | 顧客の回転率を過度に追求すること |

| Raise(引き上げ) | コーヒー豆の品質、店舗の雰囲気(内装、音楽)、店員の接客レベル、価格 |

| Create(創出) | 「サードプレイス」というコンセプト、カスタマイズの自由度、禁煙で快適な空間 |

スターバックスは、食事メニューなどを絞り込む一方で、高品質なコーヒーと、人々がリラックスして過ごせる洗練された空間を「引き上げ」ました。そして、「サードプレイス」という新しい価値を「創出」することで、顧客はコーヒー一杯の価格以上の「体験」にお金を払うようになったのです。これにより、スターバックスは高価格帯でありながら、世界的なブランドへと成長を遂げました。

まとめ|バリューイノベーション(ERRC)戦略とは差別化と低コストの両立

本記事では、ブルーオーシャン戦略の中核をなすバリューイノベーション(ERRC)戦略とは何か、その具体的なフレームワークであるERRCの4つのアクション、そして有名企業による成功事例について解説してきました。

ERRCによる競争優位の確立方法

ERRCは、以下の4つのアクションを通じて、競合他社には模倣困難な独自の価値を創造し、持続的な競争優位を確立するための強力なツールです。

- Eliminate(排除) と Reduce(削減) によって、コスト構造を抜本的に見直し、低コストを実現する。

- Raise(引き上げ) と Create(創出) によって、顧客に対する提供価値を飛躍的に高め、強力な差別化を図る。

この4つのアクションを体系的に実践することで、企業は「高価値」と「低コスト」という、本来であればトレードオフの関係にある二つの要素を両立させることが可能になります。