プロジェクトを成功に導くためには、計画段階での緻密な準備が欠かせません。

しかし、「何から手をつければいいのか分からない」「作業の抜け漏れが起きてしまった」といった経験はありませんか?そんな悩みを解決する強力なツールが「WBS」です。

WBSとは、複雑なプロジェクトを小さな作業単位に分解し、全体像を明確にするための手法です。この記事では、ビジネスシーンでWBSを使いこなすための基礎知識から、具体的な作成手順、活用事例までを分かりやすく解説します。

目次

WBSとは何か|ビジネスでの意味と役割

まず初めに、「WBS」が具体的に何を指し、ビジネスの現場でどのような役割を果たすのかを理解しましょう。

WBS(Work Breakdown Structure)とは

WBSとは、「Work Breakdown Structure」の略称で、日本語では「作業分解構成図」と訳されます。その名の通り、プロジェクト全体の作業(Work)を、より小さな管理しやすい単位に分解(Breakdown)し、階層構造(Structure)で整理する手法のことです。

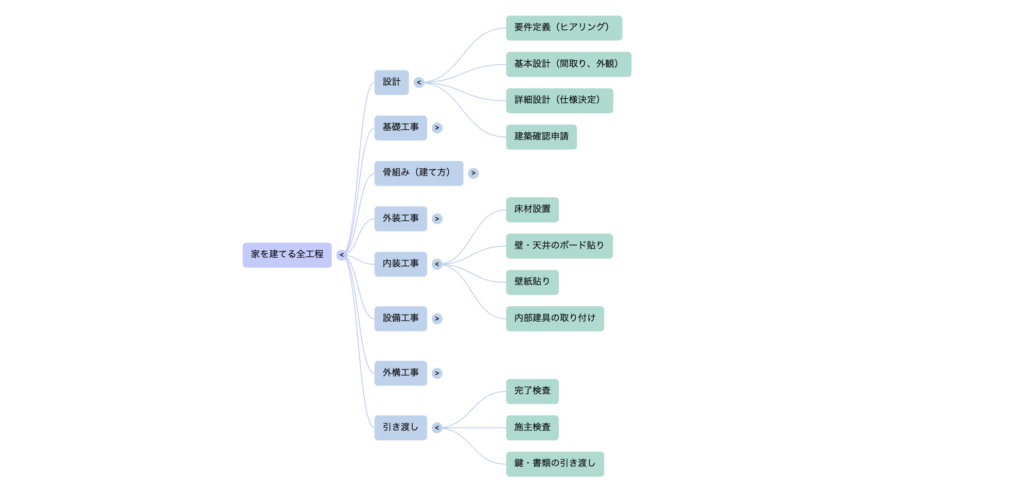

家を建てるプロジェクトを例に考えてみましょう。いきなり「家を建てる」という大きなタスクから始めるのは困難です。そこでWBSを使い、「設計」「基礎工事」「骨組み」「内装」「外装」といった大きな工程に分解します。さらに、「内装」を「壁紙貼り」「床材設置」「キッチン設備導入」のように、より具体的な作業へと細分化していきます。このように、プロジェクトの成果物を完成させるために必要なすべての作業を、漏れなく重複なく洗い出すのがWBSの目的です。

プロジェクト管理におけるWBSの位置づけ

WBSは、プロジェクト管理の土台となる非常に重要な要素です。

プロジェクトは一般的に「立ち上げ」「計画」「実行」「監視・コントロール」「終結」というプロセスで進みますが、WBSは特に「計画」プロセスの初期段階で作成されます。

WBSを作成することで、以下のような後続の計画作業がスムーズに進みます。

- スケジュール作成

分解された各作業にかかる時間を見積もり、全体のスケジュール(ガントチャートなど)を作成する際の基礎となります。 - コスト見積もり

各作業に必要な人員や資源を割り出し、プロジェクト全体の正確なコストを算出できます。 - 要員計画

どのようなスキルを持つ担当者がどれくらい必要か、人員配置を計画しやすくなります。 - リスク管理

作業を細かく洗い出す過程で、潜在的なリスクや課題を早期に発見できます。

つまり、精度の高いWBSを作成することが、プロジェクト全体の成否を左右するといっても過言ではないのです。

ビジネスでWBSを導入するメリット

なぜ多くのビジネスパーソンがWBSを活用するのでしょうか。それは、プロジェクト管理において多くのメリットをもたらすからです。ここでは、代表的な3つのメリットを解説します。

作業の見える化による進捗管理の精度向上

WBSの最大のメリットは、プロジェクト全体の作業が「見える化」されることです。

全てのタスクがリストアップされ、階層構造で整理されるため、「誰が」「何を」「いつまでに行うのか」が一目瞭然になります。これにより、個々のメンバーは自分の担当範囲を明確に把握でき、責任感を持って業務に取り組めます。

また、プロジェクトマネージャーにとっては、各タスクの進捗状況をリアルタイムで把握しやすくなるという利点があります。遅延しているタスクや問題が発生している箇所を早期に発見し、迅速な対策を講じることが可能になるため、進捗管理の精度が格段に向上します。

業務の抜け漏れ防止とリスク軽減

大規模で複雑なプロジェクトほど、作業の抜け漏れや想定外のタスクが発生しがちです。WBSは、プロジェクトに必要な作業をトップダウンで体系的に分解していくため、考慮すべきタスクの洗い出しに非常に効果的です。

チームメンバー全員でWBSを作成する過程で、「この作業も必要ではないか?」「このタスクは考慮されていなかった」といった気づきが生まれ、計画段階で作業の抜け漏れを徹底的に防ぐことができます。結果として、プロジェクトの途中で手戻りが発生したり、スケジュールが大幅に遅延したりするリスクを大幅に軽減できます。

チーム間の認識共有とコミュニケーション効率化

プロジェクトには、異なる部署や役割を持つ多くのメンバーが関わります。それぞれのメンバーがプロジェクトに対して異なるイメージを持っていると、認識のズレからコミュニケーションロスやトラブルが発生する原因となります。

WBSは、プロジェクトの全体像と各タスクの関係性を示す「共通言語」として機能します。チーム全員が同じWBSを参照することで、「プロジェクトのゴール」「自分の役割」「他のメンバーとの連携」について共通の認識を持つことができます。これにより、無駄な確認作業や指示の行き違いが減り、円滑なコミュニケーションが促進され、チーム全体の生産性向上に繋がります。

WBSの基本構成と作成に必要な要素

WBSを効果的に作成するためには、いくつかの基本的なルールと押さえるべき要素があります。ここでは、その考え方とポイントを解説します。

階層構造の考え方と分解ルール

WBSは、プロジェクト全体を頂点とする階層構造で表現されます。一般的には3〜4階層で構成されることが多く、分解する際には以下のルールを意識することが重要です。

| 階層レベル | 名称(例) | 内容 |

| レベル1 | プロジェクト | プロジェクトそのもの(例:新商品Aの販売促進キャンペーン) |

| レベル2 | 大項目(親タスク) | プロジェクトを構成する主要な成果物やフェーズ(例:市場調査、プロモーション企画) |

| レベル3 | 中項目(子タスク) | 大項目をさらに具体化した作業群(例:競合分析、ターゲット設定) |

| レベル4 | 小項目(ワークパッケージ) | 担当者が具体的に着手できる最小単位の作業(例:競合A社のWebサイト分析) |

分解における「100%ルール」

WBSを作成する上で最も重要な原則が「100%ルール」です。これは、下位の階層の作業をすべて合計すると、その親の階層の作業が100%完了する状態でなければならない、という考え方です。

つまり、親タスクの範囲に含まれない作業を追加したり、必要な作業が漏れたりしてはいけません。このルールを守ることで、作業の重複と抜け漏れを防ぎます。

作業項目の粒度と命名のポイント

タスクをどこまで細かく分解するか(粒度)は、WBS作成において悩みがちなポイントです。

- 粒度の目安

一般的には、分解された最小単位のタスク(ワークパッケージ)が「8時間〜40時間(1日〜1週間)程度」で完了するくらいの大きさが管理しやすいとされています。細かすぎると管理が煩雑になり、大きすぎると進捗が見えにくくなるため、適切なバランスが重要です。 - 命名のポイント

タスク名は、誰が見ても「何をすべきか」が具体的に分かるように記述します。「〇〇の準備」といった曖昧な表現ではなく、「〇〇(名詞)を△△する(動詞)」の形式で書くのが基本です。- 悪い例:資料作成

- 良い例:キックオフミーティング用のプレゼン資料を作成する

スケジュール・担当者・成果物の紐づけ方法

WBSは作業を分解するだけでなく、管理に必要な情報を紐づけることで、その真価を発揮します。最低限、以下の項目を各タスク(特に最小単位のワークパッケージ)に設定しましょう。

| 紐づける情報 | 内容 | 例 |

| 担当者 | その作業の主担当となる人 | 鈴木 一郎 |

| スケジュール | 作業の開始予定日と完了予定日 | 開始日:2025/09/01, 完了日:2025/09/05 |

| 工数 | その作業にかかる時間や日数 | 3人日 |

| 成果物 | その作業を完了したときに出来上がるもの | 競合分析レポート.xlsx |

| 依存関係 | その作業を始める前に完了しているべき他の作業 | タスクID「2.1」が完了していること |

これらの情報を表形式で管理することで、プロジェクト全体の進捗や負荷状況がより明確になります。

WBS作成の具体的な手順

それでは、実際にWBSを作成する手順を4つのステップで見ていきましょう。

ステップ1:プロジェクトの目的と範囲を明確化する

何よりもまず、「このプロジェクトは何を達成するためのものか(目的)」そして「そのために何をどこまでやるのか(範囲)」を定義します。この目的と範囲が曖昧なままでは、作業の分解が正しく行えません。

プロジェクト憲章や企画書などを基に、プロジェクトのゴール、主要な成果物、そして「やること」と「やらないこと」を関係者全員で合意形成することが、WBS作成の出発点となります。

ステップ2:大項目から小項目へ分解するステップ

次に、明確になったプロジェクトの範囲を基に、作業を具体的に分解していきます。

- 大項目(レベル2)の洗い出し

プロジェクトの主要な成果物や、大きな仕事の塊(フェーズ)をすべて洗い出します。例えば、システム開発なら「要件定義」「設計」「開発」「テスト」などが該当します。 - 中項目・小項目(レベル3以降)への分解

洗い出した大項目を、さらに具体的な作業へと細分化していきます。この時、「100%ルール」を意識し、抜け漏れや重複がないように注意深く分解を進めます。チームでブレインストーミングを行うと、多様な視点から作業を洗い出せるため効果的です。この分解作業は、これ以上分解すると管理が細かくなりすぎる、というレベル(ワークパッケージ)まで続けます。

ステップ3:作業順序とスケジュールを組み立てる

すべての作業を洗い出したら、それぞれのタスクの依存関係(前後関係)を整理します。「この作業は、あの作業が終わらないと始められない」といった関係性を明確にし、作業の順序を決定します。

その後、各タスクにかかる工数(時間)を見積もり、担当者を割り当てます。この情報をもとに、プロジェクト全体のスケジュール(ガントチャートなど)を作成します。

こちらも合わせて読む

ビジネスで活用できるWBSの事例

ここでは、具体的なビジネスシーンを想定したWBSの簡易的な事例を紹介します。実際のWBSはより詳細になりますが、構造のイメージを掴む参考にしてください。

マーケティング施策のWBS事例

プロジェクト:新サービス「Z」のWebプロモーション

| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 担当者 | 開始日 | 完了日 |

| 1. Zプロモーション | 1.1 企画・準備 | 1.1.1 KGI/KPI設定 | 佐藤 | 9/1 | 9/2 |

| 1.1.2 ターゲット・ペルソナ設定 | 佐藤 | 9/3 | 9/5 | ||

| 1.1.3 カスタマージャーニーマップ作成 | 鈴木 | 9/6 | 9/10 | ||

| 1.2 コンテンツ制作 | 1.2.1 LP(ランディングページ)制作 | 田中 | 9/11 | 9/20 | |

| 1.2.2 導入事例記事作成(3本) | 鈴木 | 9/11 | 9/25 | ||

| 1.2.3 ホワイトペーパー作成 | 佐藤 | 9/15 | 9/30 | ||

| 1.3 集客施策 | 1.3.1 Web広告出稿準備 | 田中 | 10/1 | 10/5 | |

| 1.3.2 SNSアカウント運用開始 | 鈴木 | 10/1 | 10/5 |

システム開発プロジェクトのWBS事例

プロジェクト:顧客管理システム(CRM)導入

| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 担当者 | 開始日 | 完了日 |

| 1. CRM導入 | 1.1 要件定義 | 1.1.1 業務フロー分析 | 高橋 | 9/1 | 9/10 |

| 1.1.2 各部署へのヒアリング | 高橋 | 9/11 | 9/20 | ||

| 1.1.3 要件定義書作成 | 高橋 | 9/21 | 9/30 | ||

| 1.2 設計 | 1.2.1 基本設計 | 伊藤 | 10/1 | 10/10 | |

| 1.2.2 詳細設計 | 伊藤 | 10/11 | 10/25 | ||

| 1.3 開発・テスト | 1.3.1 開発環境構築 | 渡辺 | 10/15 | 10/20 | |

| 1.3.2 実装 | 渡辺 | 10/21 | 11/20 | ||

| 1.3.3 単体・結合テスト | 渡辺 | 11/21 | 12/10 | ||

| 1.4 移行・導入 | 1.4.1 ユーザー向けマニュアル作成 | 高橋 | 12/1 | 12/15 | |

| 1.4.2 データ移行 | 渡辺 | 12/11 | 12/20 |

イベント運営におけるWBS事例

プロジェクト:年次カンファレンス開催

| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 担当者 | 開始日 | 完了日 |

| 1. カンファレンス開催 | 1.1 会場・設備 | 1.1.1 会場リサーチ・予約 | 中村 | 5/1 | 5/15 |

| 1.1.2 ネットワーク・音響設備手配 | 中村 | 5/16 | 5/30 | ||

| 1.2 集客 | 1.2.1 イベント告知サイト公開 | 山本 | 6/1 | 6/10 | |

| 1.2.2 プレスリリース配信 | 山本 | 6/15 | 6/15 | ||

| 1.2.3 SNSでの告知 | 山本 | 6/16 | 開催日 | ||

| 1.3 当日運営 | 1.3.1 運営マニュアル作成 | 中村 | 7/1 | 7/10 | |

| 1.3.2 スタッフシフト作成 | 中村 | 7/11 | 7/15 | ||

| 1.3.3 受付・誘導準備 | 全員 | 7/20 | 7/25 |

まとめ|WBSとは何かとビジネス活用のポイント

最後に、この記事の要点を振り返り、WBSを効果的に活用するためのポイントをまとめます。

WBS導入による効果と作成の基本ステップ

WBSとは、プロジェクトの全作業を分解し、階層構造で整理する「作業分解構成図」です。ビジネスにWBSを導入することで、以下の大きな効果が期待できます。

- 作業の見える化による進捗管理の精度向上

- 業務の抜け漏れ防止とリスク軽減

- チーム間の認識共有とコミュニケーション効率化

WBS作成は、以下の基本ステップで進めます。

- 目的と範囲の明確化: プロジェクトのゴールを定義する。

- 作業の分解: 大項目から小項目へ、抜け漏れなく分解する(100%ルール)。

- 詳細設定とスケジュール化: 各作業に担当者や期間を割り当て、全体の順序を組み立てる。

- ツール活用: Excelや専門ツールを使い、効率的に作成・管理する。

効率的なプロジェクト管理への活かし方

WBSは、一度作成したら終わりではありません。プロジェクトを進める中で、予期せぬ問題や仕様変更が発生することはよくあります。その際は、WBSを随時更新し、常に最新の状態に保つことが重要です。

WBSをチームの定例会議などで常に参照し、進捗確認や課題共有のベースとして活用しましょう。そうすることで、WBSは単なるタスクリストではなく、プロジェクトを成功へと導くための強力な羅針盤となります。ぜひ、あなたのビジネスにもWBSを取り入れ、効率的で精度の高いプロジェクト管理を実現してください。