「何か新しいアイデアを出さなければならないのに、何も思いつかない」「企画会議で良い発言ができない」——。ビジネスや日常生活において、創造力や発想力が求められる場面で、このように悩んだ経験はありませんか?

この記事では、約100年前に提唱されて以来、今なお多くの発想法の基礎となっているワラスの4段階について、その本質と具体的な活用法を初心者にもわかりやすく解説します。

目次

ワラスの4段階とは何か?創造プロセスの全体像を理解する

ワラスの4段階とは、創造的なアイデアが生まれるまでの思考プロセスを4つのステップに分類した理論モデルです。この理論を理解することは、アイデア発想の「地図」を手に入れるようなものです。

ワラスの4段階が生まれた背景

ワラスの4段階は、1926年にイギリスの社会心理学者であるグレアム・ワラス(Graham Wallas)が、著書『思考の技法(The Art of Thought)』の中で提唱しました。

ワラスは、多くの発明家や芸術家、科学者たちの思考プロセスを分析する中で、彼らが「ひらめく」瞬間の前に、共通した心理的な段階を経ていることを発見しました。

それまで「ひらめき」や「創造性」は、一部の天才だけが持つ神秘的な能力(ブラックボックス)だと考えられがちでした。しかし、ワラスがこの4段階のプロセスを明確に言語化したことにより、創造性は誰もがトレーニングできる「技術」であるという考え方が広まるきっかけとなりました。

ワラスの4段階は、創造的思考に関する研究の先駆けであり、現代の多くの発想法やイノベーション理論に影響を与え続けています。

4段階モデルが多くの発想法の基礎理論とされる理由

ワラスの4段階が、提唱から約100年経った今でも基礎理論として重視される理由は、その普遍性と汎用性にあります。

多くの人が、次のような経験をしたことがあるのではないでしょうか。

「必死に考えても答えが出なかったのに、お風呂に入っている時や散歩中に、ふと解決策を思いついた」

これはまさに、ワラスの4段階で説明されるプロセスそのものです。このモデルは、人間の無意識(潜在意識)の働きを含めた自然な思考の流れを捉えています。

後述するブレインストーミングやデザイン思考など、現代には様々な発想法が存在しますが、それらの多くは「アイデアをどう広げるか(発散)」「どうまとめるか(収束)」といった具体的な「技術」に焦点を当てています。

一方で、ワラスの4段階は、それらの技術が思考プロセス全体のどの部分で機能するのかを示す「OS(基本ソフト)」のような役割を果たします。だからこそ、あらゆるアイデア発想法の土台となる基本理論として位置づけられているのです。

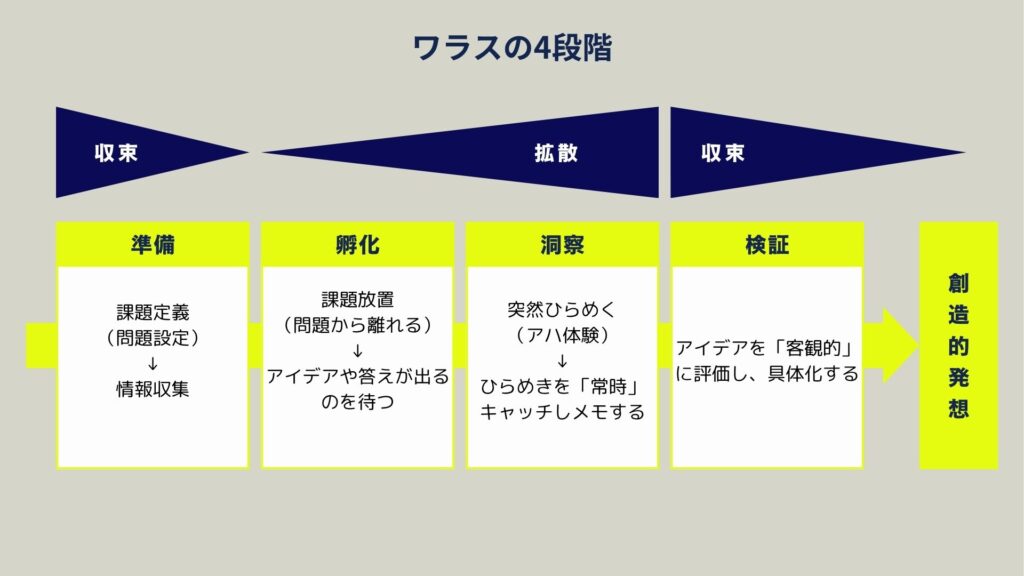

ワラスの4段階の内容と特徴

ワラスの4段階は、具体的にどのようなステップで構成されているのでしょうか。それぞれの段階の内容と、私たちが意識すべき特徴を詳しく見ていきましょう。

準備(Preparation):情報収集と課題理解のプロセス

第1段階は「準備」です。これは、アイデアを生み出すための「仕込み」の段階であり、意識的に最もエネルギーを注ぐべきプロセスです。

ここで行うべきことは、大きく分けて2つあります。

- 課題の明確化

- 「何について考えるのか?」「何を解決したいのか?」というゴールを明確に定義します。課題設定が曖昧なままでは、集めるべき情報もぼやけてしまいます。

- 徹底的な情報収集と分析

- 課題に関連する情報を、あらゆる角度から収集・分析します。書籍、論文、インターネット、専門家へのヒアリング、競合調査、データ分析など、インプットの質と量がこの後の段階に大きく影響します。

孵化(Incubation):無意識下で思考を熟成させる時間

第2段階は「孵化(ふか)」です。これは、鶏が卵を温めて孵すように、集めた情報を「寝かせる」段階です。

「準備」段階で意識的に考え抜いた後、一度その課題から意図的に離れます。

- 散歩をする

- 睡眠をとる

- 趣味に没頭する

- シャワーを浴びる

- 全く別の仕事に取り組む

このようにリラックスしたり、別の活動に集中したりしている間、意識上ではその課題を忘れています。しかし、無意識(潜在意識)下では、収集された情報が整理され、結びつき、熟成が進んでいます。

ワラスの4段階の中でも、この「孵化」は非常にユニークで重要な概念です。行き詰まった時に「一旦休む」ことは、サボりではなく、創造のための積極的なプロセスなのです。

洞察(Illumination):「ひらめき」が発生する瞬間

第3段階は「洞察」です。一般的に「ひらめき」「アハ体験」「ユーレカ(見つけた!)」と呼ばれる瞬間がこれにあたります。

「孵化」の期間を経て、無意識下で熟成されていた情報や知識が、ある瞬間に「カチッ」と音を立てるように結びつき、新しいアイデアや解決策として意識上に現れます。

この「洞察」は、私たちが最も期待する瞬間ですが、いつ訪れるかをコントロールすることはできません。多くの場合、リラックスしている時や課題とは無関係なことをしている時に、突然訪れます。

アルキメデスが浴槽で「アルキメデスの原理」をひらめいた話や、ニュートンがリンゴが落ちるのを見て万有引力を着想した話(これらは伝説的な側面もありますが)は、まさにこの「洞察」の典型例です。

検証(Verification):現実に活かせる形へアイデアを仕上げる

第4段階は「検証」です。「洞察」で得られたひらめき(アイデアの種)を、現実世界で通用するかどうかを厳しくチェックし、具体的な形に磨き上げる段階です。

「ひらめいた!」という瞬間は高揚感を伴いますが、そのアイデアが本当に課題を解決できるのか、論理的に破綻していないか、実行可能か、コストは見合うか、といった観点で客観的に評価する必要があります。

ここでは、第1段階の「準備」で使った論理的思考(ロジカルシンキング)や批判的思考(クリティカルシンキング)が再び必要になります。

- アイデアのプロトタイプ(試作品)を作る

- 他人に説明してフィードバックをもらう

- データを再検証する

この「検証」プロセスを経て、単なる「思いつき」が、実行可能な「企画」や「ソリューション」へと昇華されます。もし検証の結果、不十分だと判断されれば、再び「準備」段階に戻って情報を集め直すこともあります。ワラスの4段階は、必ずしも一方向ではなく、循環することもあるのです。

ワラスの4段階を日常のアイデア発想に活用する方法

ワラスの4段階は、偉大な発明家だけのものではありません。私たちの日常的な仕事や生活の中での「ちょっとした困りごと」の解決にも大いに役立ちます。

4段階を活かした具体的な思考ステップ

ワラスの4段階を意識的に活用するための、具体的なステップを紹介します。

- 【準備】課題を定義し、時間を区切って集中する

- まず「何を解決したいのか」を紙に書き出します。(例:「来月の新商品の販促キャンペーン企画」)

- 次に関連情報を徹底的にインプットします。(例:過去のデータ、競合の動向、ターゲット層のSNS調査)

- 時間を(例:90分間)と区切り、その課題だけを集中して考え抜きます。

- 【孵化】意図的に「放置」するスケジュールを組む

- 集中して考えた後は、強制的にその課題から離れます。(例:ランチに行く、別の単純作業をする、定時で帰りジムに行く)

- この「孵化」の時間を、あらかじめスケジュールに組み込んでおくことが重要です。

- 【洞察】ひらめきを「常時」キャッチする

- 「孵化」の時間(リラックス中、移動中、入浴中など)にふと浮かんだアイデアを、すかさずメモします。

- アイデアの「質」はこの時点では問いません。どんな小さなことでも記録します。

- 【検証】アイデアを「客観的」に評価し、具体化する

- 翌日など、頭がリフレッシュした状態で、集めたメモを見返します。

- 「本当に課題を解決できるか?」「実現可能性は?」という視点でアイデアを選別し、具体的なアクションプランに落とし込みます。

身近な課題に適用する活用例

ワラスの4段階は、以下のような身近な場面でも活用できます。

活用例1:夕食の献立を考える

- 準備:冷蔵庫の中身を確認する。家族の好みや栄養バランスを考える。

- 孵化:考えるのをやめて、洗濯物を取り込む。

- 洞察:「あ、昨日の残りの大根とツナ缶で煮物ができるかも!」とひらめく。

- 検証:レシピを検索し、足りない材料(生姜)がないか確認し、実行に移す。

活用例2:部署内の業務非効率を改善する

- 準備:現状の業務フローを書き出す。メンバーにヒアリングし、ボトルネック(停滞箇所)を特定する。関連するITツールの情報を収集する。

- 孵化:週末は完全に仕事のことを忘れ、趣味のキャンプに出かける。

- 洞察:キャンプで使う道具の「整理術」を見ながら、「あの申請フローも、この手順でまとめられるのでは?」と気づく。

- 検証:週明けに、そのアイデアを元に新しいフロー図を作成し、上司や同僚に提案(フィードバック)を求める。

創造力を高めるための注意点と習慣づくり

ワラスの4段階をうまく機能させるためには、いくつかの注意点と、日頃からの習慣づくりが大切です。

- 注意点1:「孵化」は「準備」あってこそ

- 最も重要な注意点です。十分なインプット(準備)がないまま「孵化」させても、何も生まれません。まずは徹底的に考え抜くことが大前提です。

- 注意点2:「洞察」を過信しない

- ひらめいた瞬間は万能に思えますが、必ず「検証」のプロセスを踏んでください。

- 習慣づくり1:インプットの習慣化

- 日頃から自分の専門分野以外の情報にもアンテナを張り、知識の「引き出し」を増やしておきましょう。良質なインプットが、「洞察」の質を高めます。

- 習慣づくり2:リラックス(孵化)の時間を確保する

- 忙しいと「準備」と「検証」ばかりになりがちです。意図的にボーッとする時間、運動する時間、しっかり睡眠をとる時間を確保することが、ワラスの4段階を回す鍵となります。

- 習慣づくり3:メモの徹底

- 「洞察」は一瞬です。常にメモできる環境を整えましょう。

ワラスの4段階と他の発想法の比較

ワラスの4段階は、他の有名な発想法とどう違うのでしょうか。ここでは、代表的な「ブレインストーミング」と「デザイン思考」と比較し、その関係性を整理します。

ブレインストーミング・デザイン思考との違い

ワラスの4段階が思考の「自然な流れ(プロセス)」を示すモデルであるのに対し、他の手法は特定の目的を達成するための「具体的な技術(テクニック)」であるという違いがあります。

以下の表で、それぞれの焦点とワラスの4段階との関係を見てみましょう。

| 発想法(または理論) | 主な焦点・目的 | ワラスの4段階との関係性 |

| ワラスの4段階 | 創造的思考のプロセス全体(無意識の働きを含む) | すべての発想プロセスの基礎となるOS(地図) |

| ブレインストーミング | アイデアの「量産」と「発散」 | 主に「準備」段階で、多様な情報をインプットするために使われる。または「洞察」を誘発するきっかけとして使われる。 |

| デザイン思考 | ユーザー視点での「問題発見」と「課題解決」の体系的プロセス | ワラスの4段階の全プロセスを、より体系的・実践的にしたフレームワーク。「共感(準備)」→「定義(準備)」→「創造(孵化・洞察)」→「プロトタイプ(検証)」→「テスト(検証)」と対応づけられる。 |

組み合わせることで発想が広がる活用パターン

ワラスの4段階は、他の発想法と対立するものではなく、むしろ組み合わせて使うことで真価を発揮します。

- 活用パターン1:「準備」段階 + ブレインストーミング

- 「準備」段階で情報を集めた後、チームでブレインストーミング(ブレスト)を行います。

- ブレストのルール(結論を出さない、批判しない、質より量)に従って大量のアイデアを出すことで、多様な視点がインプットされ、ワラスの4段階における「準備」の質が格段に高まります。

- その後、各自が「孵化」の時間に入ることで、ブレストで出た情報が無意識下で結びつきやすくなります。

- 活用パターン2:「検証」段階 + デザイン思考

- 「洞察」で得られたひらめきを、「検証」するステップでデザイン思考の「プロトタイピング(試作)」と「テスト」の手法を活用します。

- アイデアを素早く形にし、実際のユーザーに使ってもらうことで、客観的かつ効果的な「検証」が可能になります。

このように、ワラスの4段階を「思考の大きな流れ」として常に意識しつつ、各段階で最適な「技術(他の発想法)」を使い分けることが、創造性を高めるための現実的かつ強力なアプローチとなります。

まとめ|ワラスの4段階で創造力を高めるために最も重要なポイント

最後に、ワラスの4段階を活用してあなたの創造力を高めるために、最も重要なポイントをまとめます。

4段階モデルの本質と活用のコツ

ワラスの4段階の本質は、「意識的な努力(準備・検証)」と「無意識の力(孵化・洞察)」の最適なバランスにあります。

私たちはつい、目に見える「意識的な努力」ばかりに頼ってしまいがちです。「考え続けなければならない」「休むのは悪だ」という強迫観念が、かえって「孵化」のプロセスを阻害し、創造性を低下させていることが少なくありません。

ワラスの4段階を活用する最大のコツは、次の2つです。

- 「準備」をとことんやり抜くこと。

- やり抜いたら、勇気を持って「孵化(放置)」の時間を作ること。

この2つを意図的に行うことで、脳は最高のパフォーマンスを発揮し、「洞察」が訪れやすい状態を作ることができます。

継続することで得られる効果と次のアクション

ワラスの4段階は、才能やセンスに依存するものではなく、誰もが実践できる思考の「技術」です。

このプロセスを意識し、日々の仕事や生活で継続的に実践することで、以下のような効果が期待できます。

- アイデアの「質」と「量」が向上する。

- 思考の行き詰まり(スランプ)から脱却する方法がわかる。

- 「ひらめき」を偶然の産物ではなく、ある程度コントロール可能なものとして捉えられるようになる。