自社の商品やサービスには自信がある。しかし、なぜか顧客に響かない。競合他社との価格競争から抜け出せず、疲弊している。もし、あなたがそんな悩みを抱えているなら、その原因は「伝え方」の順番にあるのかもしれません。

本記事で解説するゴールデンサークル理論は、Appleのような世界的なブランドがなぜ熱狂的なファンを生み出し続けるのか、その秘密を解き明かす強力な思考法です。マーケティングやブランディングの「軸」を見つけたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

ゴールデンサークル理論の基本構造

ゴールデンサークル理論とは、コンサルタントであり作家でもあるサイモン・シネック(Simon Sinek)氏が提唱した、優れたリーダーや組織が人々の心を動かし、行動を促す方法をモデル化した理論です。

彼の著書『START WITH WHY(なぜから始めよ!)』で広く知られるようになり、今やマーケティング戦略やブランディング、リーダーシップ論における非常に重要な考え方となっています。

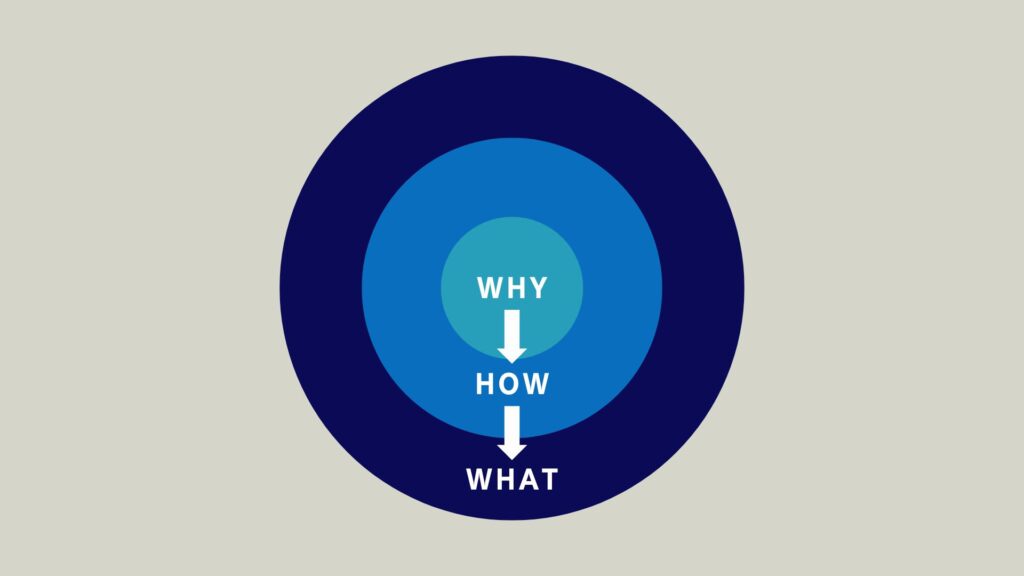

この理論は、中心から「Why」「How」「What」という3つの同心円で構成されています。

「Why / How / What」の3つの要素

多くの企業や人は、自分のことを伝えるとき、最も分かりやすい「What」から話し始めます。しかし、ゴールデンサークル理論が示す「心を動かす」順番は、その真逆です。

- What(何を)

- これは、企業が「何をしているか」という具体的な活動内容です。

- 販売している製品、提供しているサービス、あるいは組織内での役職などを指します。

- 例:「私たちは高性能なコンピュータを売っています」「私たちはコーヒーを提供します」

- 最も明確で、言語化しやすい層です。

- How(どうやって)

- これは、「どのようにして」他社と差別化しているか、という具体的な方法やプロセスです。

- 独自の技術、特許製法、ユニークな販売方法、企業文化などがこれにあたります。

- 例:「独自のOSを開発し、美しいデザインで設計しています」「最高品質の豆を使い、快適な空間で提供します」

- 「What」との違いを生み出す要素です。

- Why(なぜ)

- これがゴールデンサークル理論の核となる部分です。「なぜ、それをするのか」という、企業の存在意義、信念、目的、情熱を指します。

- 重要なのは、これは「利益を上げること」ではないという点です。利益はあくまで「結果」であり、「目的(Why)」ではありません。

- 例:「私たちは、世界を変えると信じている」「私たちは、人々の心を豊かにする場所を提供したい」

- 最も抽象的ですが、人の感情に最も強く訴えかける層です。

企業やブランドが「Why」から始めるべき理由

サイモン・シネック氏は、私たちが「何を(What)」買うかではなく、「なぜ(Why)」それを作ったかに心を動かされると説明します。

この背景には、人間の脳の構造が関係しています。

- 「What」が訴えかけるのは、脳の外側にある大脳新皮質です。

ここは、理性的な思考、分析、言語を司る部分です。スペックや価格、機能といった「理屈」を理解します。 - 「Why」と「How」が訴えかけるのは、脳の内側にある大脳辺縁系です。

ここは、感情、信頼、忠誠心(ロイヤリティ)を司る部分です。言語化は苦手ですが、行動や意思決定を強力にコントロールします。

多くの企業は「What(機能や価格)」を理性に訴えかけますが、それだけでは「買う理由」にはなっても、「ファンになる理由」にはなりません。

一方で、ゴールデンサークル理論に基づき「Why(信念や目的)」から伝える企業は、顧客の大脳辺縁系、つまり「感情」に直接アクセスします。顧客は「なぜ、この会社が存在するのか」に共感し、信頼を寄せます。

そして、その感情的な繋がり(Whyへの共感)が確立された後で、それを裏付ける「How(独自性)」や「What(製品)」を提示されると、「理屈抜きで、このブランドが好きだ」という強い動機が生まれ、購入という行動に移るのです。

「Why」から始めたマーケティングが強い理由

ゴールデンサークル理論をマーケティング戦略に組み込むことは、単に「感動的なストーリーを語る」ことではありません。それは、ビジネスの根幹を支える「共感」と「信頼」を構築する、極めて合理的な戦略です。

共感と信頼がブランドを強くする仕組み

マーケティングの現場でよくあるのが、「What」の戦い、つまり「機能競争」や「価格競争」です。

- 「他社より機能が多い」(What)

- 「他社より価格が安い」(What)

これらは確かに分かりやすい訴求ですが、すぐに真似されてしまい、終わりなき消耗戦に陥ります。

しかし、ゴールデンサークル理論に沿って「Why」から始めると、戦う場所が変わります。「Why(信念)」は、他社が簡単に真似できるものではありません。それは、その企業独自のDNAだからです。

顧客は、その「Why」に共感したとき、単なる「消費者」から「ファン」や「支持者」へと変わります。

- 価格(What)ではなく、信念(Why)で選ばれる

多少価格が高くても、「この会社を応援したい」「このブランドの価値観が好きだ」という理由で選ばれます。これがブランドロイヤリティです。 - 信頼が構築される

「Why」が一貫している企業は、言動にブレがありません。顧客は「この会社なら間違いない」と信頼し、安心して製品やサービスを選び続けてくれます。 - 強力な口コミが生まれる

「この製品は安いよ(What)」という口コミより、「この会社は〇〇という世界を目指していて(Why)、本当に素晴らしいんだ」という口コミの方が、熱量が高く、人の心を動かします。

「機能」ではなく「存在意義」が選ばれる時代背景

現代は、モノや情報が溢れかえる「コモディティ化(※)」の時代です。 (※コモディティ化:市場に出回っている商品が、メーカーごとの違いがなくなり、消費者にとっては「どれも同じ」に見えてしまう状態)

どの製品も一定の品質を満たしており、「What(機能)」だけで差別化することが極めて難しくなりました。

このような時代背景において、消費者は何を基準に選ぶのでしょうか?

答えは、その製品の裏にある「ストーリー」や「企業の姿勢」です。例えば、環境問題への取り組み(SDGs)、社会貢献活動、あるいは創業者の情熱。これらはすべて、企業の「Why(存在意義)」に繋がっています。

- 「どうせ同じものを買うなら、地球環境に配慮している会社から買いたい」

- 「利益追求だけでなく、社会を良くしようとしている(Why)企業を応援したい」

消費者の価値観が成熟し、「機能的価値」だけでなく「情緒的価値」や「社会的価値」を重視するようになった今、自社の「Why」を明確に語ることの重要性は、かつてないほど高まっています。ゴールデンサークル理論は、まさにこの時代に求められるマーケティングの羅針盤なのです。

ゴールデンサークル理論の具体例

理論だけではピンとこないかもしれません。ここで、ゴールデンサークル理論を実践している有名な企業の具体例と、私たちがどう応用できるかを見ていきましょう。

Apple:なぜ革新的なブランドとして支持され続けるのか

サイモン・シネック氏がゴールデンサークル理論を説明する際に、必ずと言っていいほど登場するのがAppleです。

もしAppleが「What」から伝えたら(多くの企業のやり方)

「私たちは、素晴らしいコンピュータを作っています(What)。 美しいデザインで、操作も簡単、高性能です(How)。 一台いかがですか?」

これでも製品の魅力は伝わりますが、ありふれたコンピュータメーカーの宣伝と大差ありません。

実際のAppleが「Why」から伝えていること

「私たちは、現状に挑戦し、世界を変えるという信念を持っています(Why)。 私たちは『違う考え方』を大切にし、既成概念に疑問を投げかけます。 その信念を形にするため、私たちは製品を美しくデザインし、シンプルで使いやすいものにしました(How)。 その結果、素晴らしいコンピュータ(iMac)や音楽プレイヤー(iPod)、スマートフォン(iPhone)が生まれたのです(What)。 私たちの信念に共感しませんか?」

このメッセージは、顧客の「感情(大脳辺縁系)」に強く響きます。Appleの製品を買うことは、単に「コンピュータを買う」行為ではなく、「世界を変えようとするAppleの信念に賛同し、その一部になる」という自己表現の行為に変わるのです。

だからこそ、Appleは単なる「コンピュータ会社」ではなく、「革新の象徴」として熱狂的なファンに支持され続けています。

スターバックス:コーヒーではなく「体験」を売るブランド戦略

スターバックスもゴールデンサークル理論の好例です。

- What(何を):

コーヒーや関連商品を販売する。 - How(どうやって):

高品質な豆を調達し、独自のトレーニングを受けたバリスタが、快適な空間(内装、音楽、Wi-Fi)で提供する。 - Why(なぜ):

「家庭でも職場でもない、人々がくつろぎ、自分らしさを取り戻せる『第三の場所(サードプレイス)』を提供する」

もしスターバックスが「What(コーヒーの美味しさ)」だけを売りにしていたら、他の安価なコーヒーチェーンとの価格競争に巻き込まれていたでしょう。

しかし彼らは一貫して「Why(サードプレイスの提供)」を追求しました。人々がスターバックスに行く目的は、単に「コーヒーを飲む(What)」ことだけではありません。「あの空間で過ごす時間(Whyの体験)」を求めて、あの価格を支払うのです。

中小企業や個人事業でも応用できる実践例

「Appleやスターバックスは特別だ」と思うかもしれませんが、ゴールデンサークル理論は企業の規模に関わらず強力な武器となります。

例1:地域密着型のパン屋さん

- NG(Whatから):

「国産小麦を使った美味しいパンを売っています」 - OK(Whyから):

「私たちは、忙しい朝にも『焼きたての安心』と『小さな幸せ』を食卓に届けたい(Why)。そのために、毎朝地元産の新鮮な小麦と無添加素材にこだわり(How)、一つひとつ丁寧にパンを焼いています(What)」

例2:個人のWebデザイナー

- NG(Whatから):

「おしゃれなホームページを安く作ります」 - OK(Whyから):

「私は、情熱を持って素晴らしいサービスを展開する中小企業が、デザインの力で正しく評価され、飛躍する瞬間を見るのが何よりも好きだ(Why)。そのために、徹底的にあなたの事業の魅力をヒアリングし、強みを120%引き出すデザイン戦略を構築します(How)。結果として、集客できる唯一無二のホームページが完成します(What)」

このように、自社の「Why」を明確にすることで、価格競争ではなく「価値観」で選ばれる存在になることができます。

ビジネスでゴールデンサークル理論を活用する手順

では、具体的にどうすればゴールデンサークル理論を自社のビジネスに導入できるのでしょうか。最も重要なのは、自社の「Why」を見つけ、それを言語化することです。

自社の「Why(存在意義)」を言語化するステップ

「Why」は、後から取ってつけたようなスローガンでは意味がありません。すでに組織の中にあるはずの、根本的な動機や情熱を見つけ出す作業です。

以下の質問に、チームや自分自身で深く問いかけてみてください。

- 創業時の問い:

- なぜ、この事業(会社)を立ち上げたのか?

- お金儲け「以外」に、何を成し遂げたかったのか?

- 存在価値の問い:

- もし明日、自社がなくなったら、世の中の誰が、具体的にどう困るのか?

- 顧客は、自社の「何」に価値を感じてくれているのか?(機能面だけでなく感情面で)

- 未来への問い:

- 自社が事業を通じて、どのような世界や未来を実現したいのか?

- 社員が「この会社で働けて誇らしい」と思う瞬間は、どんな時か?

これらの問いに答える中で出てきたキーワードを組み合わせ、シンプルで、かつ心の底から共感できる「Why」の言葉に磨き上げていきます。

「How」「What」へ落とし込む実務的な流れ

「Why(目的)」が明確になったら、それを実現するための「How(方法)」と「What(活動)」に一貫性を持たせます。

- How(独自の方法)の定義:

- その「Why」を実現するために、私たちは「何を大切にしているか?」「他社と決定的に違うやり方は何か?」を定義します。

- これが企業の行動指針(クレド)や、独自の強み(USP: Unique Selling Proposition)になります。

- 例:「(Why)情熱ある中小企業を支援するために、(How)私たちは徹底的なヒアリングとデータ分析を重視し、表面的なデザインは絶対にしない」

- What(具体的な商品・サービス)の再確認:

- 今ある「What(商品・サービス)」は、その「Why」と「How」を体現しているか?をチェックします。

- もし「Why」と矛盾する「What」があれば、改善または撤退の検討も必要です。

- 例:「(Why)地域の健康を支えたいのに、(What)添加物だらけの安い商品を売っていないか?」

ゴールデンサークル理論の強みは、Why -> How -> What の順で、すべての企業活動に一本の「軸」を通せる点にあります。

社内外コミュニケーションに反映する方法

「Why」は、見つけて終わりではありません。「伝え続ける」ことが何よりも重要です。

1. 社内(インナーブランディング)

組織が「Why」を体現できなければ、顧客に伝わるはずがありません。

- 採用活動: 「What(給与・待遇)」だけでなく、「Why(会社の信念)」に共感してくれる人材を採用します。

- 経営理念・行動指針: 「Why」と「How」を明文化し、全社員が常に意識できるようにします。

- 日々の業務: マネジメント層は「What(何をやるか)」だけでなく、「Why(なぜこれをやるのか)」を常に部下に伝えるようにします。

2. 社外(アウターブランディング)

顧客とのあらゆる接点(タッチポイント)で、「Why」から語ることを徹底します。

- Webサイト: トップページや「私たちについて(About Us)」のページで、真っ先に「Why」を語ります。

- マーケティング: 広告やSNS発信、パンフレットなどで、製品の機能(What)だけでなく、その製品が生まれた背景(Why)を伝えます。

- 営業活動: 顧客へのプレゼンテーションで、「私たちは〇〇を売っています(What)」から入るのではなく、「私たちは〇〇という世界を実現したいのです(Why)」から始めます。

まとめ|ゴールデンサークル理論でマーケティングの軸をつくる

最後に、ゴールデンサークル理論をまとめます。

「Why」から始めることで生まれる強いブランドの土台

多くの企業が「What(何を売るか)」で戦おうとしますが、それでは価格競争や消耗戦から抜け出せません。

ゴールデンサークル理論が示すのは、「Why(なぜやるのか)」という企業の存在意義からコミュニケーションを始めることで、顧客の「感情」に訴えかけ、理屈を超えた「共感」と「信頼」を勝ち取る道筋です。

Whyに共感してくれた顧客は、単なる消費者ではなく、あなたの会社やブランドを応援してくれる「ファン」になります。これこそが、小手先のテクニックでは決して築けない、強いブランドの土台です。

自社の価値を伝えるマーケティング戦略の方向性を再確認する

この記事を読み終えたら、ぜひ一度立ち止まって、あなたのビジネスについて考えてみてください。

- あなたの会社の「Why」は何ですか?

- その「Why」は、顧客に、そして社員に、正しく伝わっていますか?

- 日々のマーケティング活動は、「What」ばかりを叫んでいませんか?

ゴールデンデンサークル理論は、マーケティング戦略を根本から見直し、自社の揺るぎない「軸」を作るための強力な思考法です。「なぜ、自分たちは存在するのか」という問いから、あなたのビジネスの新たなストーリーを始めてみてはいかがでしょうか。