ビジネスシーンや日常生活で「問題が複雑で、どこから手をつければいいか分からない」と悩んだ経験はありませんか?思考が整理できない時、強力な味方となるのが「ロジックツリー」です。これは、問題を文字通り「木の幹と枝」のように分解し、全体像を可視化する思考ツールです。

この記事では、問題解決力を高めるロジックツリーの基本から作り方、具体的な活用例までを、初心者の方にも分かりやすく解説します。

目次

ロジックツリーとは?

ロジックツリーとは、あるテーマや課題を、論理的なつながりに基づいてツリー(樹形図)のように細かく分解・整理していくためのフレームワーク(思考の枠組み)です。

「問題の原因は何か?」「解決策は何か?」といった漠然とした問いを、具体的な要素に分解することで、問題の構造を明確に捉えることができます。

ロジックツリーの基本構造(MECEとの関係)

ロジックツリーを作成する上で最も重要なルールが「MECE(ミーシー)」です。

MECEとは、"Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive"の略で、「モレなく、ダブりなく」という意味の論理的思考の基本概念です。

- Mutually Exclusive (ダブりなく): 各要素が互いに重複していない状態。

- Collectively Exhaustive (モレなく): 全ての要素を合わせると、全体が網羅されている状態。

例えば、「顧客」を「男性」と「女性」に分けるのはMECEです。しかし、「男性」と「東京都在住者」に分けるのはMECEではありません。「東京都在住の男性」がダブってしまい、「東京都在住でない女性」がモレてしまうからです。

ロジックツリーでは、一つの幹(課題)から次の階層へ枝分かれさせる際、その枝同士が必ずMECEの関係になっている必要があります。これにより、思考の偏りや抜け漏れを防ぎ、論理的に課題の全体像を把握することができます。

Why型・What型の2種類のロジックツリー

ロジックツリーは、その目的によって主に2つの型に分けられます。どちらの型を使うべきか、課題に応じて見極めることが重要です。

| 種類 | 目的 | 主な問いかけ | 特徴 |

| Why型(原因追求ツリー) | 問題の根本原因を特定する | 「Why?(なぜ)」 | ひとつの問題を起点に「なぜそれは起きたのか?」と問いを繰り返し、原因を深掘りしていく。 |

| What型(要素分解ツリー) | 課題の全体像を把握し、解決策を検討する | 「What?(何が)」 | ひとつのテーマを「どのような要素で構成されているか?」と問い、要素を網羅的に洗い出す。 |

ロジックツリーが問題解決に役立つ理由

ロジックツリーは、単なる図解ツールではありません。作成するプロセスそのものが、問題解決能力を鍛えるトレーニングになります。

思考の抜け漏れを防ぎ、原因を深掘りできる

複雑な問題に直面すると、つい目先の分かりやすい原因に飛びつきがちです。しかし、ロジックツリー(特にWhy型)を作成し、MECEを意識しながら「なぜ?」を繰り返すことで、表面的な事象の奥に隠れた「根本原因(真因)」にたどり着くことができます。

思いつきで対策を打つのではなく、問題の構造全体を可視化するため、「検討すべきだったのに忘れていた」といった思考の抜け漏れを確実に防げます。

チームコミュニケーションや意思決定の精度が上がる

チームで問題解決に取り組む際、「問題の捉え方」が人によって異なると、議論が噛み合いません。

ロジックツリーを使って問題の全体像を一枚の図にまとめることで、「今、私たちが議論しているのは、このツリーのどの部分か」という共通認識を持つことができます。

「感覚」や「経験」だけに頼るのではなく、論理的に分解された図(=事実)に基づいて議論できるため、意思決定の精度が格段に上がります。

ロジックツリーの作り方

ロジックツリーの作成は、3つのシンプルなステップで進められます。

ステップ1: 課題・テーマを明確に定義する

まず、ツリーの頂点(一番左の幹)に来る「課題」を明確にします。

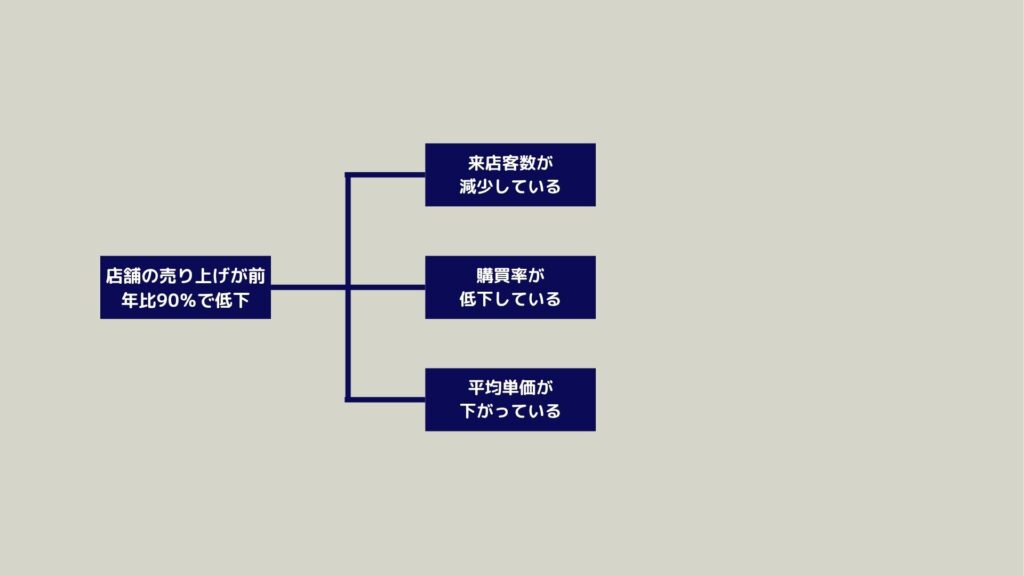

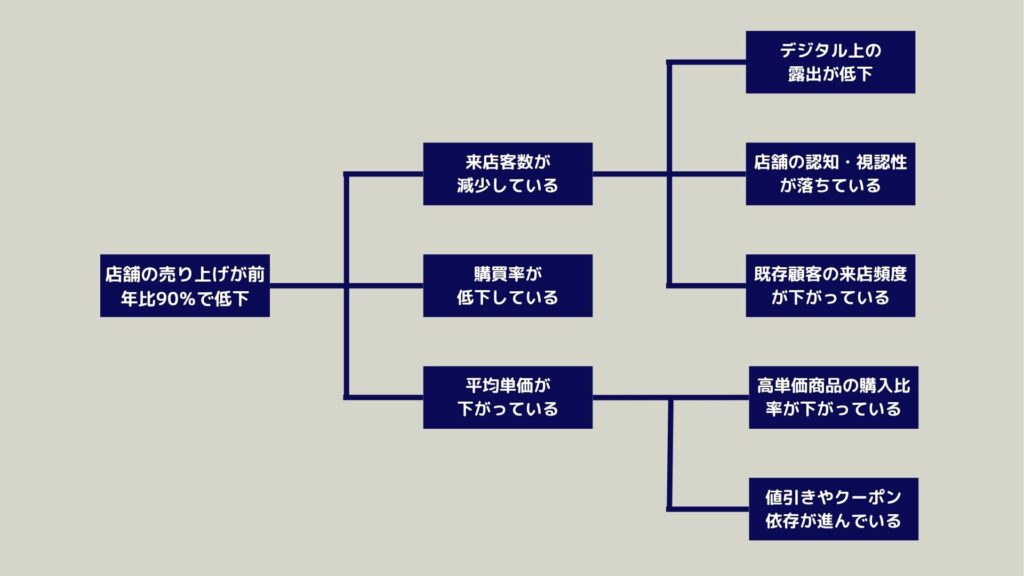

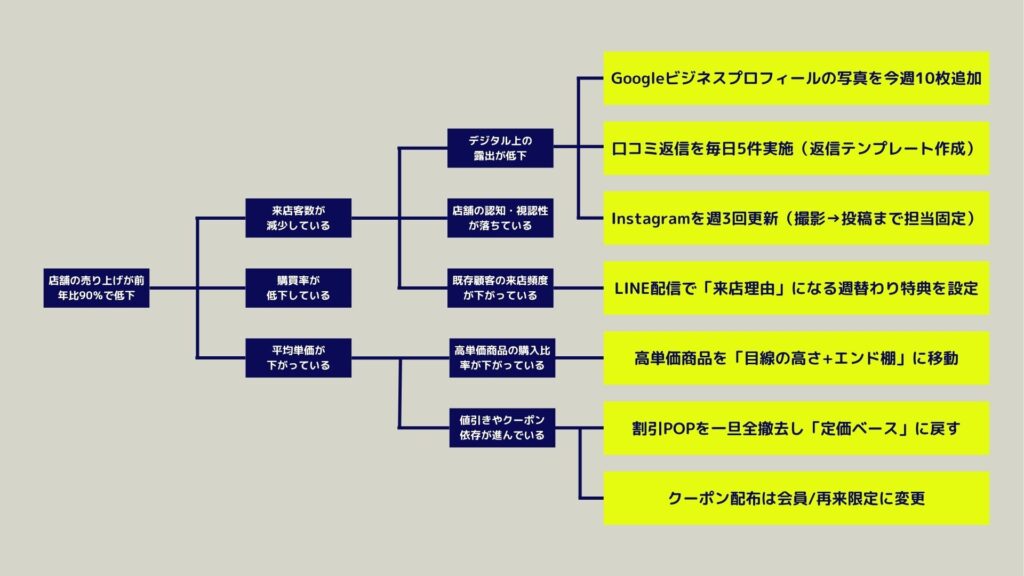

この定義が曖昧だと、その後の分解も全て曖昧になってしまいます。「売上が悪い」といった漠然としたものではなく、「店舗の売り上げが前年比90%で低下」、「A商品のリピート率が低い」「営業部門の残業時間が多い」など、具体的かつ明確な言葉で定義することがスタートです。

ステップ2: MECEを意識して階層構造に分解する

次に、定義した課題に対して「Why(なぜ?)」または「What(何が?)」と問いかけ、最初の枝(第一階層)に分解します。この時、分解した要素同士が必ず「MECE(モレなく、ダブりなく)」になっているかを確認します。

(例:「店舗の売り上げが前年比90%で低下」→「来店客数が減少している」と「平均単価が下がっている」に分解。これはMECEです)

分解できたら、次の枝(第二階層)についても同様に問いかけ、MECEで分解していきます。これを繰り返すことで、ロジックツリーが右側へと広がっていきます。

ステップ3: 過度な分解を避け、実行可能な要素に落とし込む

分解を続けるうちに、だんだん要素が細かくなっていきます。どこまで分解すればよいか迷うことがありますが、目安は「具体的な行動(アクション)に移せるレベル」です。

ロジックツリーは、分析して終わりではなく、解決策を実行するために作るものです。「~が悪い」という原因分析で終わらせず、「~を改善する」という行動に移せる具体的な要素まで分解できたら、その枝の分解は一旦終了です。

ロジックツリーの具体的な活用例

ロジックツリーが実際のビジネスや日常でどのように使われるか、具体的な例を見てみましょう。

活用例1: 売上が伸びない原因分析ツリー(Why型)

最も一般的なロジックツリーの活用例です。「なぜ?」を繰り返して原因を特定します。

- 幹(課題): A店舗の売上が伸びない

- 第1階層 (Why?):

- 来店客数が少ない

- 顧客単価が低い

- リピート率が低い

- 第2階層 (「来店客数が少ない」のWhy?):

- 新規顧客が少ない

- 既存顧客の来店頻度が低下

- 第3階層 (「新規顧客が少ない」のWhy?):

- 店舗の認知度が低い

- Webサイトからの流入が少ない

- 競合店に流れている

このように分解し、データ(数字)を当てはめていくことで、「Webサイトからの流入」が最も大きな原因だ、といった仮説を立て、具体的な対策(WebサイトのSEO強化など)に進むことができます。

活用例2: 新規事業アイデア検討ツリー(What型)

新しいことを始める際の「考えるべきこと」を整理するのにも使えます。「What(何が?)」で要素を網羅します。

- 幹(テーマ): シニア向けオンライン学習サービスの立ち上げ

- 第1階層 (What?):

- 提供するコンテンツ

- ターゲット顧客

- 収益モデル

- 集客方法

- 第2階層 (「提供するコンテンツ」のWhat?):

- 趣味・教養系(書道、歴史など)

- ITスキル系(スマホ操作、PC基礎など)

- 健康・運動系(オンライン体操など)

このように、プロジェクトの全体像をMECEで分解することで、計画の抜け漏れを防ぎ、タスクを洗い出すことができます。

活用例3: 日常の意思決定に応用できる例

ロジックツリーは、仕事だけでなく日常の悩みにも応用できます。

- 幹(課題): なかなか貯金ができない

- 第1階層 (Why?):

- 収入が少ない

- 支出が多い

- 第2階層 (「支出が多い」のWhat?):

- 固定費(家賃、光熱費、通信費)

- 変動費(食費、交際費、趣味)

- 第3階層 (「変動費」のWhat?):

- コンビニでの「ついで買い」が多い

- 外食・飲み会の頻度が高い

- サブスクリプションサービスが整理できていない

ここまで分解できれば、「今月はコンビニでの買い物を週3回までにする」という具体的な行動目標が立てられます。

まとめ|ロジックツリーで問題の全体像を整理し、最短で解決策にたどり着く

ロジックツリーは、複雑に絡み合った問題を解きほぐし、その構造を可視化するためのシンプルかつ強力な思考ツールです。

「モレなく、ダブりなく(MECE)」のルールに従って課題を分解することで、思考の偏りをなくし、問題の根本原因や全体像を正確に把握できます。