多くのプロジェクトでは、問題の本質を理解する前に解決策の議論に飛びつきがちです。

そんな「いきなり解決策」の罠を避け、本質的な課題解決に導くための思考法が「ダブルダイヤモンド」です。

この記事では、ダブルダイヤモンドのデザインプロセスの基本から、具体的な4つのステップ、ビジネス現場での活用事例まで、初心者にもわかりやすく徹底的に解説します。

目次

ダブルダイヤモンドのデザインプロセスとは

ダブルダイヤモンドは、英国のデザインカウンシルが2005年に提唱した、デザイン思考のプロセスを可視化したフレームワークです。その名の通り、2つのひし形(ダイヤモンド)が連なった形状をしており、「正しい問題を見つける」ための最初のダイヤモンドと、「正しい解決策を見つける」ための2番目のダイヤモンドで構成されています。

このプロセスは、多くのデザイナーやプロダクトマネージャーに支持され、UXデザインやサービス開発の現場で広く活用されています。

フレームワークが生まれた背景と目的

ダブルダイヤモンドが生まれた背景には、デザイナーの思考プロセスを体系化し、非デザイナーにもその価値を理解してもらうという狙いがありました。デザインのプロセスは、単に見た目を美しくするだけでなく、複雑な問題を構造的に捉え、本質的な課題を発見し、解決策を創造する一連の流れです。

このフレームワークの最大の目的は、問題発見と解決策の創出を明確に分離し、それぞれのフェーズで「発散」と「収束」という2つの異なる思考法を意識的に使い分けることを促す点にあります。これにより、チームは表面的な問題に飛びつくことなく、ユーザーにとって本当に価値のある解決策を生み出すことができるのです。

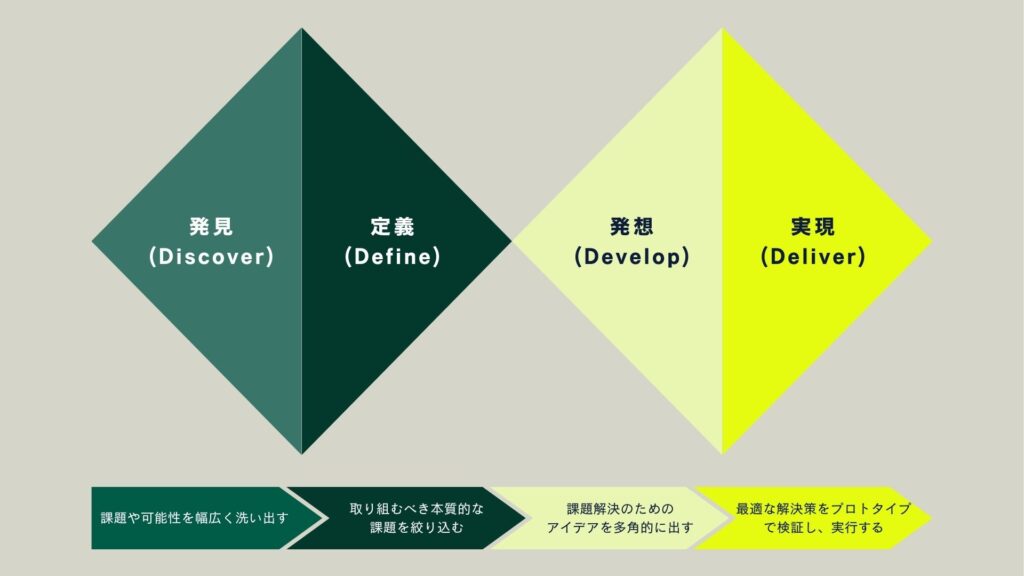

ダブルダイヤモンドの4つのステップ

ダブルダイヤモンドは、大きく4つのステップ(フェーズ)で構成されています。それぞれのステップが、2つのダイヤモンドのどの部分に当たるのかを意識することが重要です。

| ステップ | ダイヤモンド | 思考法 | 主な目的 |

| 発見 (Discover) | 1つ目の左半分 | 発散 | 課題や可能性を幅広く洗い出す |

| 定義 (Define) | 1つ目の右半分 | 収束 | 取り組むべき本質的な課題を絞り込む |

| 発想 (Develop) | 2つ目の左半分 | 発散 | 課題解決のためのアイデアを多角的に出す |

| 実現 (Deliver) | 2つ目の右半分 | 収束 | 最適な解決策をプロトタイプで検証し、実行する |

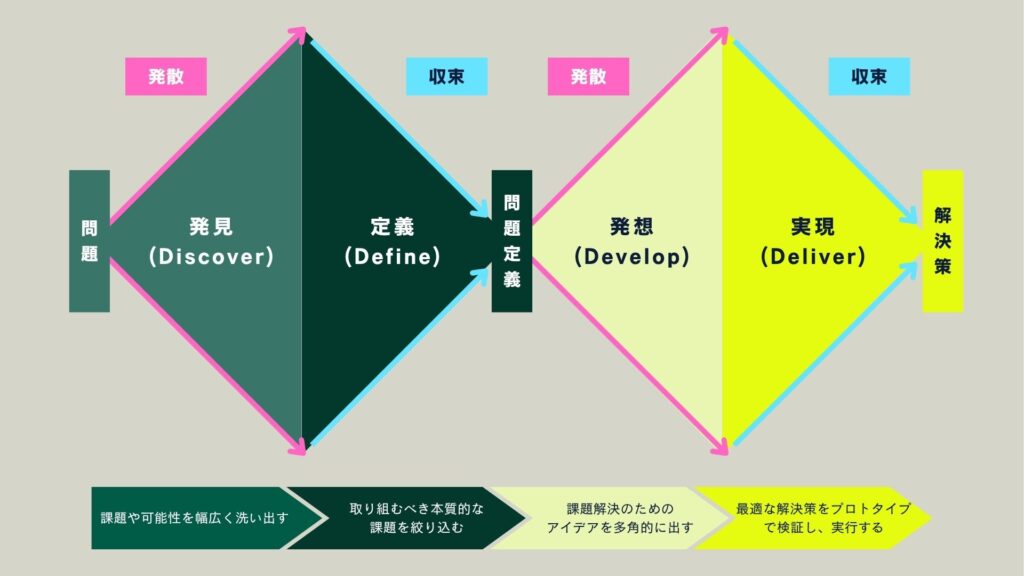

発散と収束を繰り返すプロセスの流れ

ダブルダイヤモンドの最大の特徴は、「発散(Diverge)」と「収束(Converge)」のリズムを繰り返す点にあります。

- 発散

思考の幅を広げ、制約を設けずに多くの情報やアイデアを出すフェーズです。ここでは質より量を重視します。 - 収束

集めた情報やアイデアを分析・統合し、特定の方向性や結論に絞り込んでいくフェーズです。ここでは論理的な思考や意思決定が求められます。

この2つの思考を意識的に繰り返すことで、思い込みや偏りをなくし、より本質的で創造的な解決策へとたどり着くことができるのです。

発見(Discover):ユーザー課題の洗い出し

最初のステップ「発見」は、1つ目のダイヤモンドの左側にあたり、「発散」のフェーズです。ここでは、「我々が解決すべき問題とは一体何なのか?」を探るため、先入観を持たずに広く情報を収集します。

主な活動:

- ユーザーインタビュー

ターゲットユーザーに直接話を聞き、行動の背景にあるニーズや悩み(ペイン)を探ります。 - アンケート調査

より多くのユーザーから定量的なデータを収集します。 - 行動観察(エスノグラフィ)

ユーザーが製品やサービスを実際に利用している現場を観察し、無意識の行動や言葉にならない課題を発見します。 - 市場調査

競合他社の動向や市場のトレンドを分析します。

このステップのゴールは、完璧な答えを見つけることではありません。チームメンバーが「こんな課題もあったのか」「ユーザーはこんなことで困っていたのか」と、新たな気づきや仮説をできるだけ多く得ることが重要です。

定義(Define):課題を明確化する

次の「定義」ステップは、1つ目のダイヤモンドの右側、「収束」のフェーズです。発見フェーズで集めた膨大な情報を整理・分析し、取り組むべき最も重要な課題は何かを明確に定義します。

主な活動:

- カスタマージャーニーマップの作成

ユーザーの行動と感情の起伏を可視化し、課題の発生箇所を特定します。 - ペルソナの設定

収集した情報から、象徴的なユーザー像(ペルソナ)を作成し、チームの共通認識を形成します。 - 課題のグルーピング(親和図法)

集まった課題や気づきを関連性の高いグループにまとめ、構造を明らかにします。 - プロブレムステートメントの作成

最終的に、「誰の、どのような課題を、なぜ解決するのか」を簡潔な文章にまとめます。

ここで課題をシャープに定義できるかどうかが、ダブルダイヤモンドのデザインプロセス全体の成否を分けます。ここで定義された課題が、次の「発想」フェーズでアイデアを考える際の土台となります。

発想(Develop):解決策のアイデア創出

3つ目の「発想」ステップは、2つ目のダイヤモンドの左側で、再び「発散」のフェーズに入ります。定義された課題に対して、「どうすれば解決できるか?」という問いを立て、可能な限り多くの解決策のアイデアを出していきます。

主な活動:

- ブレインストーミング

参加者が自由にアイデアを出し合う手法。ここでは他人のアイデアを否定せず、質より量を重視します。 - アイデアスケッチ

文章だけでなく、簡単なイラストや図でアイデアを可視化し、イメージを共有しやすくします。 - ワーストアイデア

あえて「最悪のアイデア」を考えることで、固定観念を打ち破り、斬新な発想を促します。

このステップでは、実現可能性やコストといった制約は一旦脇に置き、自由な発想を歓迎することが大切です。多様な視点からアイデアを出すことで、革新的な解決策の種が生まれます。

実現(Deliver):プロトタイプと検証

最後の「実現」ステップは、2つ目のダイヤモンドの右側、「収束」のフェーズです。発想フェーズで出された多くのアイデアの中から有望なものを絞り込み、それを具体的な形にして検証し、最終的な解決策として磨き上げていきます。

主な活動:

- プロトタイピング

アイデアを検証するための簡易的な試作品(プロトタイプ)を作成します。紙の模型、画面のモックアップ、寸劇(ロールプレイング)など、検証したいことに応じて手法は様々です。 - ユーザーテスト

作成したプロトタイプを実際のユーザーに使ってもらい、フィードバックを収集します。 - 効果測定と改善

ユーザーテストの結果を分析し、プロトタイプを改善します。この「作成→テスト→改善」のサイクルを高速で回すことが重要です。 - 実装計画

最終的に採用された解決策について、開発や導入に向けた具体的な計画を立てます。

このステップを通じて、机上の空論だったアイデアが、ユーザーにとって本当に価値のある、実現可能なソリューションへと昇華されていきます。

ダブルダイヤモンドの特徴とメリット

このフレームワークを活用することで、ビジネスやプロジェクトに多くのメリットがもたらされます。

チームでの共通理解が得られる

ダブルダイヤモンドのデザインプロセスは、プロジェクトの全体像と現在地をチーム全員が共有するための「共通言語」となります。今が「発散」のフェーズなのか「収束」のフェーズなのかが明確になるため、「アイデアを広げたいのに、細かい実現性の話ばかりで進まない」といったコミュニケーションの齟齬を防ぎます。デザイナー、エンジニア、マーケターなど、異なる職種のメンバーが同じ目線で議論を進めるための強力な羅針盤となるのです。

ユーザー中心の課題解決が可能になる

このプロセスの出発点は、常に「発見(Discover)」、つまりユーザー理解です。チームの思い込みや希望的観測ではなく、実際のユーザーのニーズや課題に基づいてプロジェクトを進めることを構造的に保証してくれます。これにより、開発した製品やサービスが「誰にも使われない」という最大のリスクを低減し、真にユーザーに愛されるものを生み出す可能性を高めます。

発散と収束のバランスが取れる

多くの会議やプロジェクトでは、アイデアを広げる「発散」と思考をまとめる「収束」が混在し、議論が混乱しがちです。ダブルダイヤモンドは、これらの思考モードを意識的に分離し、各フェーズで集中すべきことを明確にします。これにより、アイデア出しの段階では創造性を最大限に発揮し、意思決定の段階では論理的かつ効率的に結論を導くという、メリハリのある健全なプロセスが実現します。

ビジネス現場での活用事例

ダブルダイヤモンドは、IT業界のサービス開発だけでなく、様々なビジネスシーンで応用可能です。

新規サービス開発での利用

新しいアプリやウェブサービスを開発する際、ダブルダイヤモンドのデザインプロセスは非常に有効です。

- 発見

ターゲットとなるユーザー層にインタビューを行い、彼らが日常で感じている不便さや満たされていないニーズを探ります。 - 定義

インタビュー結果から、「〇〇なユーザーが△△な状況で□□できずに困っている」という核心的な課題を定義します。 - 発想

その課題を解決するためのアプリの機能やサービスのアイデアをブレインストーミングで大量に出します。 - 実現

最も有望なアイデアを数個に絞り、ペーパープロトタイプやクリック可能なモックアップを作成。ユーザーテストで使いやすさや価値を検証し、改善を繰り返してから本格的な開発に着手します。

既存プロセス改善における応用

社内の非効率な業務プロセスを改善する際にも活用できます。

- 発見

その業務に関わる複数の部署の従業員にヒアリングし、現状のプロセスのどこに手間や問題点があるかを洗い出します。 - 定義

洗い出された問題点の中から、最も影響が大きく、解決すべきボトルネックとなっている課題を特定します。 - 発想

特定された課題を解決するための新しい業務フローやツールの導入案などを幅広く検討します。 - 実現

新しいプロセスを試験的に一部のチームで導入し、効果を測定。フィードバックを元に改善を加えてから全社に展開します。

マーケティング戦略との組み合わせ

新しい商品のマーケティング戦略を立案する際にも応用できます。

- 発見

ターゲット顧客の購買行動や情報収集の方法、ブランドに対するイメージなどを調査します。 - 定義

調査結果から、「我々の商品の価値が、本来届けるべき顧客層に正しく伝わっていない」といったコミュニケーション上の課題を定義します。 - 発想

その課題を解決するためのキャッチコピー、広告キャンペーン、SNSでのプロモーション施策などのアイデアを出します。 - 実現

いくつかの広告クリエイティブのパターンを作成し、A/Bテストを実施。最も反応の良いアプローチを見つけ出し、本格的なキャンペーンを展開します。

まとめ:ダブルダイヤモンドのデザインプロセスから学べること

最後に、この記事で解説したダブルダイヤモンドのデザインプロセスの要点をまとめます。

4ステップを理解することの重要性

ダブルダイヤモンドの「発見」「定義」「発想」「実現」という4つのステップは、本質的な問題解決のための王道ルートです。特に重要なのは、前半のダイヤモンド(発見・定義)で「正しい問題」を見つけることに時間を惜しまないということです。どんなに優れた解決策(後半のダイヤモンド)も、解くべき問題が間違っていては意味がありません。このプロセスを理解し、実践することで、あなたのチームはより的確で効果的なアウトプットを生み出せるようになります。

実務に導入する際のポイント

ダブルダイヤモンドを実務に導入する際は、最初から完璧にやろうとせず、まずは小さなプロジェクトで試してみるのがおすすめです。各フェーズの目的をチームで共有し、「今は発散の時間」「ここからは収束させよう」と声を掛け合うだけでも、議論の質は大きく向上するはずです。

このフレームワークは、単なるデザインの手法ではなく、あらゆるビジネスパーソンにとって有効な問題解決の思考法です。ぜひ、日々の業務に取り入れ、ユーザーや顧客に真の価値を届けるための武器として活用してください。