ビジネスの現場では、日々「AとB、どちらの案を選ぶべきか」「この新規事業は実行すべきか否か」といった無数の意思決定が求められます。

しかし、選択肢が複雑に絡み合ったり、感情や主観が入り混じったりすると、客観的な判断は難しくなります。そんな時、頭の中を整理し、合理的な意思決定を助けてくれる強力なフレームワークが「プロコン表」です。

この記事では、プロコン表の基本的な作り方から、チームでの活用法、判断の質を高める応用テクニックまで、初心者にもわかりやすく解説します。

プロコン表とは何か

まずは、プロコン表がどのようなもので、なぜビジネスで役立つのか、その基本を理解しましょう。

プロコン(Pros and Cons)表の目的と役割

「プロコン(Pros and Cons)」とは、直訳すると「賛成と反対」という意味です。ラテン語の pro et contra(賛成と反対)に由来し、英語では Pros(賛成=メリット・利点)と Cons(反対=デメリット・欠点)の略として使われます。

プロコン表は、ある特定のテーマや選択肢について、そのメリット(Pros)とデメリット(Cons)をリストアップし、一覧表にしたものです。

その最大の目的は、物事の「良い面」と「悪い面」を「見える化」することにあります。人間は感情や直感、あるいは「なんとなく」の印象で判断してしまいがちです。しかし、プロコン表を作成することで、複雑な問題を整理し、客観的かつ網羅的に比較検討する土台が整います。

プロコン表の役割は、単に比較するだけでなく、以下のような点にあります。

- 論点の明確化

何が問題で、何を比較すべきかがはっきりします。 - 思考の整理

頭の中にある漠然とした考えを言語化し、構造化できます。 - バイアスの軽減

自分の好みや希望的観測といった「思い込み」に気づきやすくなります。 - 合意形成の促進

チームで議論する際、共通の「たたき台」として機能し、メンバー間の認識を揃えるのに役立ちます。

ビジネスでプロコン表が使われる場面

プロコン表は、そのシンプルさゆえに、ビジネスのあらゆる意思決定シーンで活用できます。

- 戦略立案

「新市場へ進出するべきか?」「M&A(合併・買収)を実行するべきか?」 - 企画・開発

「新機能AとB、どちらを優先して開発するべきか?」「この新商品をリリースするべきか?」 - 業務改善

「新しいITツール(SaaS)を導入するべきか?」「業務プロセスを変更するべきか?」 - 人事・採用

「候補者Aを採用するべきか?」「外部に業務委託するべきか、内製化するべきか?」 - 個人のキャリア

「転職するべきか、現職に残るべきか?」「この昇進オファーを受けるべきか?」

特に、複数の選択肢があり、それぞれに一長一短がある場合や、関係者が多く意思決定の根拠を明確に示す必要がある場合に、プロコン表は強力な武器となります。

プロコン表の作り方

それでは、具体的なプロコン表の作り方をステップバイステップで見ていきましょう。非常にシンプルですが、各ステップで押さえるべきポイントがあります。

比較したいテーマを明確にする

「プロコン表の作り方」において、これが最も重要な最初のステップです。テーマが曖昧なまま始めると、書き出すメリット・デメリットも曖昧になり、比較検討がぼやけてしまいます。

悪い例:

「会社の今後について」

(→漠然としすぎて、何を比較すればいいかわかりません)

良い例:

・「A事業から撤退すべきか否か」

・「営業部に新しいCRM(顧客管理システム)を導入すべきか否か」

・「(2つの選択肢の比較)マーケティング戦略として、Web広告(A案)とSNS運用(B案)のどちらに予算を集中させるべきか」

「何を(What)」を「どのように(How)」比較するのかを、明確な「問い」の形に落とし込みましょう。

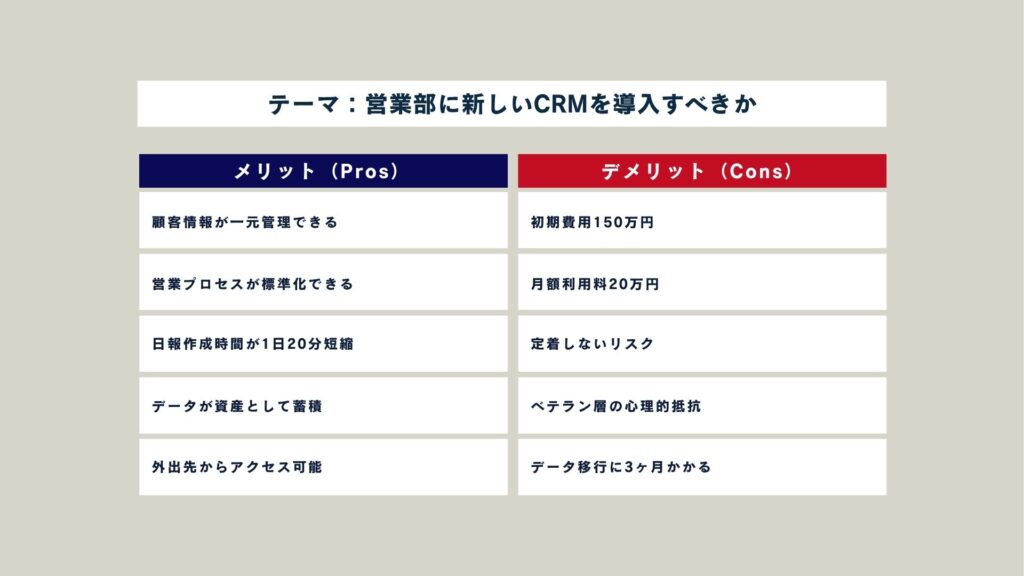

メリット(Pros)を書き出すポイント

テーマが明確になったら(例:「営業部に新しいCRMを導入すべきか」)、それを実行した場合に得られる「良いこと」を書き出します。

- コツ1: ブレインストーミング

- 質より量を優先し、まずはすべて書き出します。

- (例:CRM導入)「顧客情報が一元管理できる」「営業活動が可視化される」「事務作業が減る」「データ分析が容易になる」「情報共有が早くなる」

- コツ2: 関係者の視点

- 自分(自部門)だけでなく、異なる立場から考えます。

- (例:CRM導入)

- 営業担当者: 「外出先からでも顧客情報を確認できる」「日報作成が楽になる」

- 営業マネージャー: 「部下の進捗がリアルタイムでわかる」「営業プロセスを標準化できる」

- 経営者: 「正確な売上予測ができる」「顧客データが会社の資産として蓄積される」

- コツ3: 具体的に

- 可能であれば具体的に書きます。

- (例:CRM導入)「事務作業が減る」→「日報作成や報告業務の時間が1人あたり1日平均20分短縮できる」

デメリット(Cons)を書き出すポイント

次に、それを実行した場合に生じる「悪いこと」や「必要なコスト」を書き出します。

- コツ1: 隠れたコストを洗い出す

- 金銭的なもの以外も重要です。

- (例:CRM導入)

- 直接的コスト: 「導入初期費用が150万円かかる」「月額利用料が20万円かかる」

- 時間的コスト: 「現システムからのデータ移行作業に3ヶ月(〇〇人月)かかる」

- 教育コスト: 「全営業部員への操作研修(1人3時間)が必要」

- コツ2: リスクと機会損失

- 失敗の影響や、選ばなかった場合の利益も考慮します。

- (例:CRM導入)

- リスク: 「現場の抵抗が強く、結局入力されず定着しないリスク」「システムが複雑すぎて使いこなせないリスク」

- 機会損失: 「導入費用の150万円をWeb広告に投下していれば、新規顧客が〇件獲得できたかもしれない」

- コツ3: 心理的なデメリット

- 実行する上での心理的な障壁もリストアップします。

- (例:CRM導入)「ベテラン社員が新しいやり方への変更に強いストレスを感じる」「常に見られている感覚になり、現場のモチベーションが下がる懸念」

メリットとデメリットのバランスを客観的に整理する方法

書き出した項目を、客観的に整理します。ここで先ほどのCRMの例を使い、表の形にしてみましょう。

テーマ:営業部に新しいCRMを導入すべきか否か

| 項目分類 | メリット (Pros) | デメリット (Cons) |

| 定量的 (数値化可能) | ・日報作成時間が1日20分短縮 ・正確な売上予測が可能になる | ・初期費用150万円 ・月額利用料20万円 ・データ移行に3ヶ月かかる |

| 定性的 (数値化困難) | ・顧客情報が一元管理できる ・営業プロセスが標準化できる ・外出先からも情報アクセス可能 ・顧客データが資産として蓄積 | ・現場(特にベテラン層)の心理的抵抗 ・定着しない(使われない)リスク ・操作研修(教育コスト)が必要 |

| 推測 (不確実) | ・(うまく使えれば)営業のモチベーション向上 | ・(定着しない場合)逆に二重管理で工数増 |

プロコン表を使った判断の進め方

プロコン表が完成したら、次はいよいよ「判断」に移ります。リストを眺めて「メリットが5個、デメリットが3個だから、メリットの勝ち!」というような単純な決め方をしてはいけません。

メリットとデメリットに重みづけをする方法

プロコン表を使った判断で最も重要なのが「重みづけ(ウェイティング)」です。メリットやデメリットには、それぞれ「重要度」や「影響度」の違いがあります。

例えば、「月額1万円のコスト増」(デメリット)と「致命的なセキュリティリスク」(デメリット)では、後者の方が圧倒的に重要です。

スコアリング(点数化)

先ほどのCRMの例に「重要度」を加えてみましょう。

ここでは「今回のCRM導入の最重要目的(KSF)は、営業プロセスの標準化とデータ蓄積である」と仮定します。

テーマ:営業部に新しいCRMを導入すべきか否か

(※重要度:1 低い 〜 5 非常に高い)

| メリット (Pros) | 重要度 (P) | デメリット (Cons) | 重要度 (C) |

| 顧客情報が一元管理できる | 5 | 初期費用150万円 | 3 |

| 営業プロセスが標準化できる | 5 | 月額利用料20万円 | 3 |

| 日報作成時間が1日20分短縮 | 2 | 定着しないリスク | 5 |

| データが資産として蓄積 | 4 | ベテラン層の心理的抵抗 | 4 |

| 外出先からアクセス可能 | 2 | データ移行に3ヶ月かかる | 2 |

| Pros合計 (仮) | 18 | Cons合計 (仮) | 17 |

【判断の進め方】

- KSFとの照合

- 「一元管理」「プロセス標準化」はKSFに直結するため、重要度を「5」としています。

- 「日報作成時間の短縮」は嬉しい効果ですが、KSFではないため重要度は「2」としています。

- 致命的デメリットの確認

- 「定着しないリスク」は、KSFである「標準化」「データ蓄積」を根本から覆す致命的なリスクであるため、重要度を「5」としています。

- 分析

- この表からわかるのは、「Prosの合計点が高いからOK」ということではありません。

- 「重要度5のメリット(標準化・一元管理)を実現するために、どうやって重要度5のデメリット(定着しないリスク)を潰すか?」という、次の具体的なアクション(対策)を議論すべきことが明確になります。

- (例:導入前に現場のヒアリングを徹底する、操作が簡単なツールを選ぶ、研修を手厚くする、などの対策を立てる)

チームで意見を整理するためのステップ

プロコン表は、個人で使うだけでなく、チームでの合意形成に非常に有効です。

- 【個人ワーク】まず各自で作成する:いきなり議論を始めると、声の大きい人の意見に流されがちです。まずは5〜10分時間をとり、各自が付箋やドキュメントに「メリット」と「デメリット」を書き出します。

- 【共有・一覧化】全員の意見を洗い出す:ホワイトボードやオンラインの共同編集ツールを使い、各自が書き出した項目をすべて貼り出し、一覧化します。この時、似た意見はグルーピングします。

- 【ディスカッション】認識のズレを確認する:「Aさんはメリットとして挙げているが、Bさんはデメリット(例:作業が増える)として挙げている」といった認識のズレが必ず出てきます。このズレこそが重要な論点であり、チームで議論すべきポイントです。

- 【重みづけ】重要度について議論する:一覧化した項目を見ながら、「チーム(プロジェクト)として、どれを最も重視すべきか?」について議論し、重みづけのコンセンサス(合意)を取ります。

意思決定を下すための最終確認ポイント

重みづけや議論を経ても、判断に迷うことはあります。最後に、以下の視点で確認しましょう。

- 確認1: デメリットは「致命的」か?

- メリットがどれだけ大きくても、実行不可能なレベルのコストや、会社の存続に関わるような致命的なリスク(法的リスクなど)が含まれていないかを確認します。

- 確認2: デメリットは「対策可能」か?

- リストアップされたデメリットに対して、「どうすればそのリスクを最小化できるか?」「どうすればそのコストを軽減できるか?」という対策(回避策・軽減策)を考えます。

- 対策が明確になれば、デメリットの重みを下げることができます。

- 確認3: 判断材料(情報)は十分か?

- 「推測」や「かもしれない」という項目が多い場合、それは情報不足のサインです。意思決定を急がず、追加の調査やデータ収集が必要かを判断します。

プロコン表の具体例

ここでは、いくつかの具体的なシーンを想定して、プロコン表の簡単な例を紹介します。

新サービス導入の是非を検討する例

テーマ: 「社内コミュニケーションツールAを導入すべきか否か」

| メリット (Pros) | デメリット (Cons) |

| 【定性】部署間の連携がスムーズになる | 【定量】初期導入費用が100万円かかる |

| 【定性】情報共有の属人化が解消される | 【定量】月額利用料が10万円かかる |

| 【定量】会議時間が月平均5時間削減できる | 【定性】既存ツールからの移行・教育コストがかかる |

| 【定性】ナレッジが蓄積されやすくなる | 【定性】情報が分散する可能性がある |

| 【定性】リモートワークの生産性が向上する | 【定性】使われない(定着しない)リスクがある |

採用候補者の比較に利用する例

テーマ: 「中途採用候補者AさんとBさん、どちらを採用すべきか」

(※この場合は、2つの選択肢を直接比較する「比較表」の形にするのが一般的です)

| 比較項目 | Aさん | Bさん |

| 経験 | 業界経験10年。即戦力 (Pros) | 業界未経験 (Cons) |

| スキル | マネジメント経験豊富 (Pros) | 高いプログラミング技術 (Pros) |

| 懸念点 | 既存社員とのカルチャーフィット (Cons) | スキル習得までの時間 (Cons) |

| 条件 | 希望年収が高い (Cons) | 希望年収は予算内 (Pros) |

個人のキャリア選択に使う例

テーマ: 「A社に転職すべきか否か(現職に残るか)」

| A社に転職する (Pros) | A社に転職する (Cons) |

| 年収が100万円アップする | 通勤時間が30分増える |

| 新しい分野に挑戦できる | 成果が出せるか不安 |

| 裁量権が大きくなる | ゼロからの人間関係構築が必要 |

| (現職に残る Cons) | (現職に残る Pros) |

| 給与が上がりにくい | 仕事に慣れていて精神的に楽 |

| 業務がマンネリ化している | 気心の知れた同僚がいる |

まとめ|プロコン表の作り方を理解して意思決定の質を高める

プロコン表は、複雑な問題を解きほぐし、客観的な意思決定をサポートするためのシンプルかつ強力なフレームワークです。

重要なのは、表を美しく「作ること」が目的ではなく、表を作るプロセスを通じて「深く考えること」、そしてチームで「議論すること」です。

今回ご紹介した「プロコン表の作り方」——テーマの明確化、網羅的な洗い出し、そして客観的な重みづけ——を実践することで、あなたは感情や直感だけに頼るのではなく、論理的根拠に基づいた、質の高い意思決定ができるようになるはずです。