事業の成長を続けるためには、正確な海図と羅針盤が欠かせません。その羅針盤となるのが、フィリップ・コトラーが提唱した「コトラーの競争地位戦略」です。

この戦略フレームワークは、市場における自社の立ち位置を客観的に把握し、とるべき最適な打ち手を導き出すための強力なツールとなります。本記事では、この競争地位戦略の基本から具体的な実践方法まで、図解を交えながら誰にでもわかるように徹底解説します。

目次

コトラーの競争地位戦略とは何か

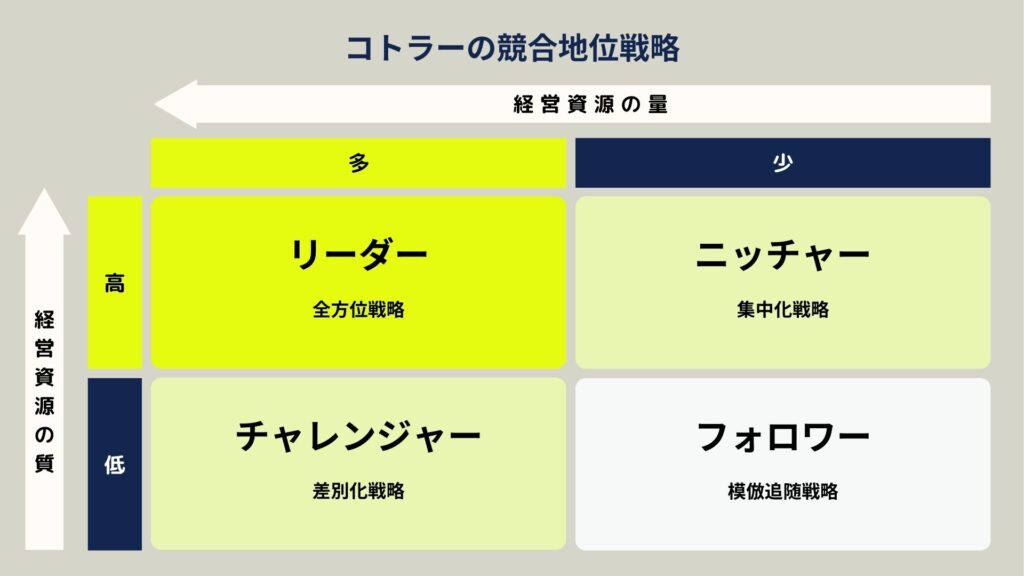

コトラーの競争地位戦略とは、企業を市場シェアの大きさによって4つのタイプに分類し、それぞれの地位に最適な戦略を体系化したフレームワークです。

市場の中で、自社が「王様」なのか、「挑戦者」なのか、「堅実な追随者」なのか、それとも「専門家」なのかを明確にすることで、無駄な消耗戦を避け、持続的な成長を目指すことができます。

まずは、この戦略の根幹をなす4つの地位と、それを判定するための基準について理解を深めましょう。

4つの競争地位(市場リーダー・チャレンジャー・フォロワー・ニッチャー)の定義

コトラーの競争地位戦略では、企業を以下の4つのタイプに分類します。それぞれの特徴を動物に例えるとイメージしやすくなります。

| 競争地位 | 特徴 | 例えるなら | 市場シェアの目安 |

| 市場リーダー | 業界トップのシェアを誇り、価格設定や製品開発で市場を牽引する存在。 | 百獣の王ライオン | 40%以上 |

| 市場チャレンジャー | 業界2位以下の地位にあり、リーダーの座を奪うことを目標に攻撃的な戦略をとる。 | 王を狙うハイエナ | 20%〜30% |

| 市場フォロワー | リーダーやチャレンジャーの戦略を模倣し、安定した利益確保を目指す。 | 賢く立ち回るカラス | 10%〜20% |

| 市場ニッチャー | 大企業が参入しない特定の小さな市場(ニッチ市場)に特化し、独自の地位を築く。 | 独自の食性を持つコアラ | 10%未満 |

これらの地位は固定的なものではなく、企業の戦略や市場環境の変化によって変動します。自社がどのポジションにいるのかを正しく認識することが、コトラーの競争地位戦略活用の第一歩です。

競争地位を判定する3つの基準(相対市場シェア・利益率・価格主導力)

自社がどの競争地位にあるのかを判定するには、主に以下の3つの客観的な基準を用います。

- 相対的市場シェア

これは単なる市場シェア(自社の売上 ÷ 市場全体の売上)ではありません。業界トップ企業と比較して、自社のシェアがどの程度の位置にあるかを示します。例えば、トップ企業のシェアが40%で自社が20%なら、相対的市場シェアは0.5となります。この数値が、地位を判断する最も重要な指標です。 - 利益率

一般的に、市場シェアが高いリーダー企業は規模の経済が働き、高い利益率を確保しやすい傾向にあります。一方で、ニッチャーは特定市場で高い付加価値を提供することで、シェアが小さくても高い利益率を実現することが可能です。 - 価格主導力

自社が製品やサービスの価格を決定した際に、競合他社が追随してくるかどうかも重要な判断基準です。市場リーダーは業界の価格基準を形成する力(価格主導力)を持っています。

これらの基準を総合的に評価し、自社の立ち位置を客観的に判断します。

業界ライフサイクルと競争地位の関係性

企業の競争地位は、その業界が成長のどの段階にあるか(業界ライフサイクル)によっても影響を受けます。

- 導入期: 新しい市場であり、絶対的なリーダーは不在。多くの企業がニッチャーとして市場に参入します。

- 成長期: 市場が急拡大し、シェア獲得競争が激化。リーダーとチャレンジャーの構図が明確になります。

- 成熟期: 市場の成長が鈍化し、シェアが固定化。リーダーは地位の防衛、チャレンジャーは差別化、フォロワーは効率化、ニッチャーは専門性を深める戦略が求められます。

- 衰退期: 市場が縮小。企業はシェアを維持しつつ、撤退や事業転換を視野に入れる必要があります。

このように、コトラーの競争地位戦略は、市場の動的な変化に合わせて活用することが重要です。

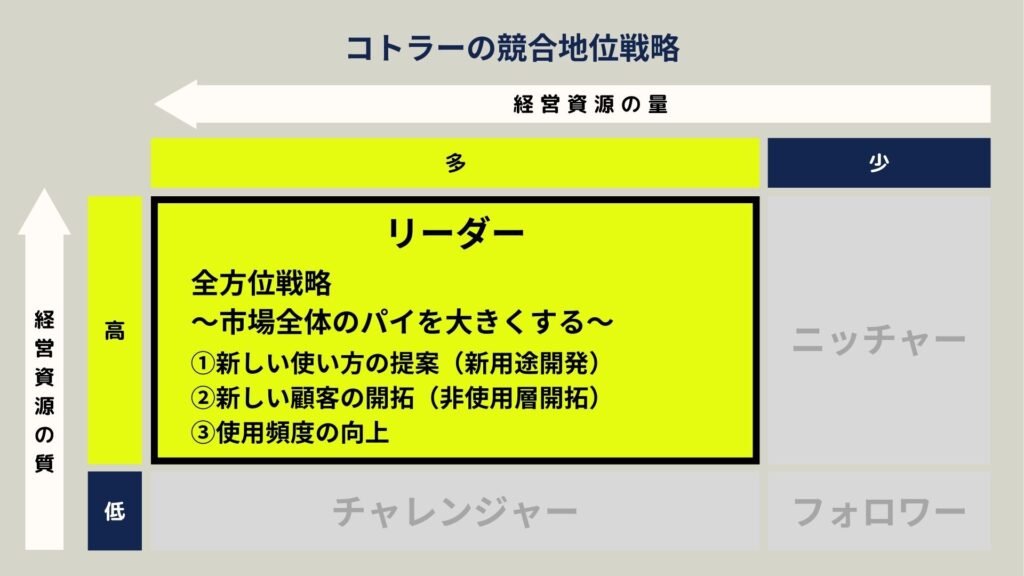

市場リーダーの戦略と実践事例

市場の王者であるリーダーは、最大の市場シェアとブランド認知度を誇ります。その地位を維持し、さらに盤石なものにするためには、王者ならではの戦略が求められます。リーダーの戦略は、大きく「需要全体の拡大」と「シェアの防衛」に分けられます。

需要拡大戦略(新用途開発・非使用層開拓・使用頻度向上)

リーダーは、市場全体のパイを大きくすることで、自社の売上を最も効率的に伸ばすことができます。これを「全方位戦略」とも呼びます。

- 新しい使い方の提案(新用途開発):

既存の製品に新たな使い方を提案し、消費機会を増やします。例えば、うま味調味料「味の素」が、従来の料理の下味だけでなく、完成した料理に振りかける「味の素がけ(Aji-Tuning)」を提案したのが良い例です。 - 新しい顧客の開拓(非使用層開拓):

これまで製品を使っていなかった層にアプローチします。例えば、かつて男性向けが中心だったビジネス向けノートPC市場に、軽量でデザイン性の高い製品を投入し、女性ユーザーを開拓した事例などが挙げられます。 - 使用頻度の向上:

顧客が製品を使用する頻度や一度に使用する量を増やす施策です。コンビニエンスストアが、淹れたてコーヒーの販売を通じて、来店頻度そのものを向上させた戦略は、この典型例と言えるでしょう。

シェア防衛策とブランド維持の具体手段

リーダーは常にチャレンジャーからの挑戦に晒されています。王座を守るためには、盤石な防衛策が必要です。

- 同質化戦略(模倣)

チャレンジャーが差別化を図る新製品を投入してきた場合、素早く類似製品を開発・投入し、その優位性を無力化します。豊富な開発力と販売網を持つリーダーだからこそ可能な戦略です。 - 非価格対応

単純な値下げ競争に陥るのではなく、ブランドイメージの向上、品質改善、アフターサービスの充実といった非価格面での競争力を高め、顧客のロイヤリティを維持します。 - ブランドエクイティの強化

広告宣伝活動やCSR活動を通じて、顧客からの信頼や愛着といった「ブランドエクイティ(ブランド資産)」を高め、他社が容易に真似できない参入障壁を築きます。

製品ライン設計と価格戦略のポイント

リーダーは、多様な顧客ニーズに応えるため、幅広い価格帯と機能を持つ製品を揃える「フルライン戦略」をとることが一般的です。これにより、チャレンジャーやニッチャーが入り込む隙をなくします。 価格戦略においては、業界の基準となる価格を設定する「価格リーダーシップ」を発揮します。安定した価格を維持することで市場の秩序を守りつつ、チャレンジャーが仕掛ける価格競争には、廉価版ブランドを投入するなどして的確に対応します。

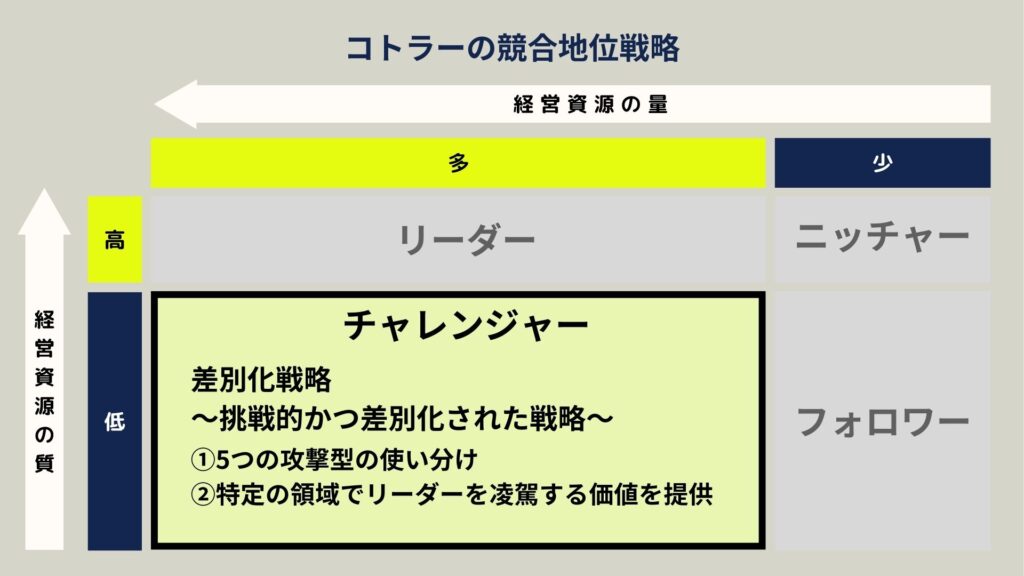

市場チャレンジャーの戦略と成功パターン

業界のNo.2、No.3の地位にいるチャレンジャーの目標は、ただ一つ。「リーダーのシェアを奪い、トップの座を奪取すること」です。

そのためには、リーダーとは異なる、挑戦的かつ差別化された戦略が不可欠となります。コトラーは、チャレンジャーがとるべき攻撃的な戦略を5つのタイプに分類しました。

5つの攻撃型(正面・側面・包囲・迂回・ゲリラ)の使い分け

チャレンジャーは、自社の持つ経営資源(ヒト・モノ・カネ)とリーダーの弱点を分析し、最も効果的な攻撃方法を選択する必要があります。

| 攻撃戦略 | 内容 | 解説 |

| 正面攻撃 | リーダーの主力製品や主要市場に対し、製品、価格、広告などで真っ向から勝負を挑む。 | 成功すれば大きなリターンを得られるが、リーダーを上回る圧倒的な資源が必要なハイリスク・ハイリターンな戦略。 |

| 側面攻撃 | リーダーが手薄にしている地域や顧客層、製品ラインといった「弱点」を突く。 | 比較的少ない資源で実行可能。例えば、リーダーが都市部に注力している隙に、地方市場を攻略するなど。 |

| 包囲攻撃 | リーダーの強みと弱みの両方に対し、多様な製品やチャネルで同時に攻撃を仕掛け、包囲網を築く。 | 側面攻撃を多角的に展開する戦略。リーダーを混乱させ、対応を遅らせることができるが、相応の資源が必要。 |

| 迂回攻撃 | リーダーのいない未開拓の市場(新技術、新地域など)にいち早く参入し、新たな市場を創造する。 | 直接的な競争を避け、将来の主戦場となる可能性のある領域で優位性を築く、革新的な戦略。 |

| ゲリラ攻撃 | 短期的な奇襲攻撃を繰り返す。小規模な値下げ、局地的なプロモーションなど。 | 経営資源の少ないチャレンジャーでも実行可能。ただし、継続的なシェア拡大には繋がりにくい。 |

差別化集中戦略によるシェア奪取方法

チャレンジャーがリーダーに勝つための最も重要な鍵は「差別化」です。

リーダーと同じ土俵で戦うのではなく、「品質」「価格」「サービス」「デザイン」など、特定の領域でリーダーを凌駕する価値を提供し、顧客から選ばれる理由を明確にする必要があります。

例えば、アサヒビールが「スーパードライ」で「キレ」という新たな価値を提示し、キリンビールの牙城を崩した事例は、差別化戦略の好例です。この戦略を成功させるには、顧客が本当に求めているものは何かを徹底的に調査し、自社の強みを活かせる領域に資源を集中投下することが求められます。

身近な成功事例から学ぶチャレンジャー戦術

私たちの身近にも、チャレンジャー戦略で成功を収めた企業は数多く存在します。

- ソフトバンク(携帯電話事業)

ボーダフォン日本法人を買収し、携帯電話事業に参入した当初、業界3位のチャレンジャーでした。当時絶対的リーダーだったNTTドコモに対し、「ホワイトプラン(側面攻撃)」や「iPhoneの独占販売(迂回攻撃)」といった革新的な戦略を次々と打ち出し、シェアを劇的に拡大しました。 - ペプシコーラ

コカ・コーラという絶対的リーダーに対し、有名タレントを起用した派手な広告キャンペーンや、ブラインドテストで味の優位性を訴える「ペプシチャレンジ(正面攻撃)」など、常に挑戦的なマーケティングを展開し、強力なNo.2の地位を確立しています。

市場フォロワーとニッチャーの成長戦略

全ての企業がリーダーやチャレンジャーを目指す必要はありません。

市場には、賢く立ち回ることで安定した成長を遂げるフォロワーとニッチャーという選択肢も存在します。彼らは、リーダーやチャレンジャーとの直接対決を避け、独自の生存戦略を追求します。

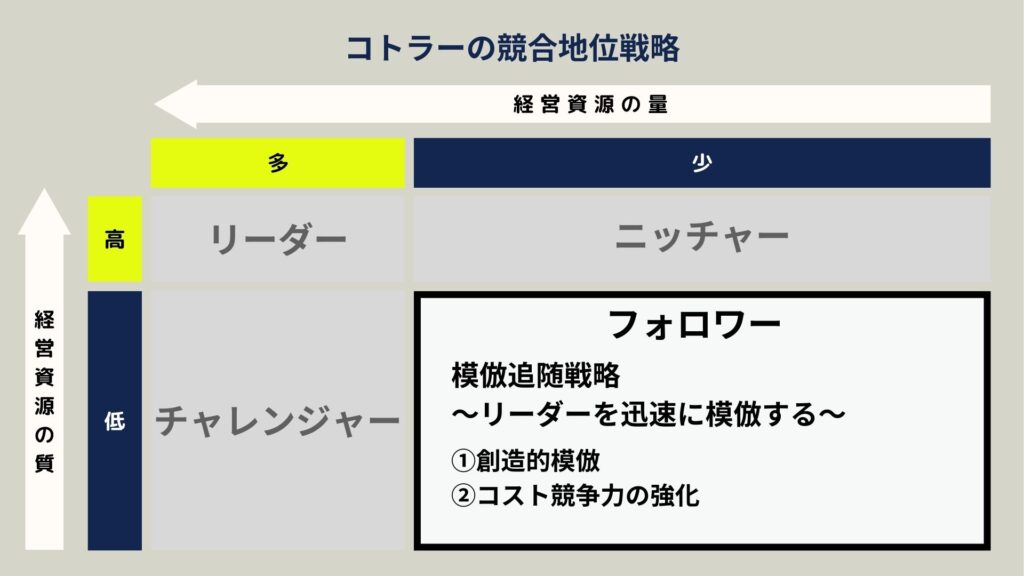

フォロワー戦略:模倣の最適化とコスト競争力強化

フォロワーは、リーダー企業の製品やマーケティング戦略を観察し、迅速に模倣することで開発コストやリスクを抑え、安定した収益を確保する戦略をとります。ただし、単なる完全な模倣では生き残れません。

- 創造的模倣

リーダーの製品に、一部改良を加えたり、より安価に提供したりすることで、独自の価値を付加します。 - コスト競争力の強化

徹底した生産効率化やサプライチェーンの最適化により、リーダーよりも低いコスト構造を構築し、価格競争で優位に立ちます。

プライベートブランド(PB)商品などは、典型的なフォロワー戦略と言えるでしょう。

ナショナルブランド(リーダー)と同等の品質の商品を、より安価に提供することで、価格に敏感な顧客層の支持を得ています。

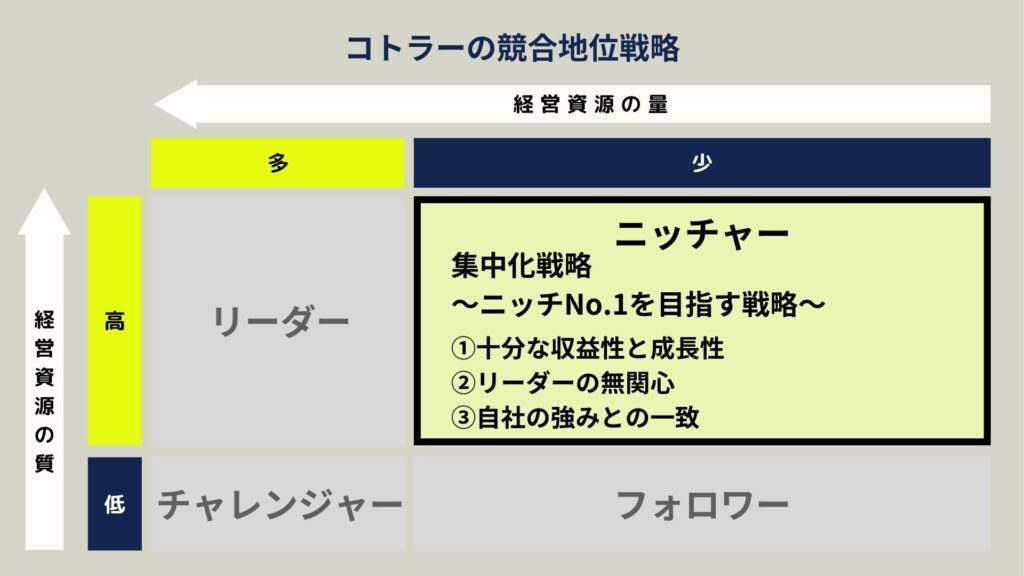

ニッチャー戦略:市場選定基準と参入障壁の活用

ニッチャーは、大きな市場全体を狙うのではなく、特定のニーズを持つ小規模な市場(ニッチ市場)に経営資源を集中させ、その分野でのNo.1を目指す戦略です。ニッチ市場の「小さな池の大きな魚」になることで、高い収益性を確保します。

成功の鍵は、適切な市場選定にあります。

- 十分な収益性と成長性: 小さくても、利益が見込める規模と将来性があるか。

- リーダーの無関心: 大企業(リーダー)が魅力を感じない、あるいは参入しにくい市場か。

- 自社の強みとの一致: 自社の技術やノウハウを最大限に活かせる市場か。

例えば、高級文房具メーカーや、特定の疾患を持つ人向けの食品メーカーなどは、ニッチャー戦略で成功している代表例です。彼らは専門性を高め、強固な顧客との関係性を築くことで、大企業が容易に真似できない参入障壁を構築しています。

利益最大化のための価格設定とリピート施策

フォロワーは、コストリーダーシップを背景とした低価格戦略が基本となります。これにより価格重視の顧客層を取り込みますが、利益を確保するためには徹底したコスト管理が不可欠です。

一方、ニッチャーは、その専門性と独自価値から高価格戦略をとることが可能です。「高くてもこの企業の製品が良い」という熱心なファンを育てることが重要になります。そのためには、SNSやコミュニティを活用して顧客との直接的な関係を深め、ロイヤリティを高めるリピート施"

自社の競争地位診断と活用手順

ここまでコトラーの競争地位戦略の理論について解説してきましたが、最も重要なのは「自社のビジネスにどう活かすか」です。

ここからは、自社の立ち位置を診断し、戦略立案に繋げるための具体的な手順を解説します。

競争地位の分類手順と必要データ

自社の競争地位は、以下のステップで診断できます。

- 市場の定義

まず、自社が戦っている市場(事業領域)を明確に定義します。「誰に、何を、どのエリアで」提供しているのかを具体的にしましょう。市場の定義が曖昧だと、競合やシェアを正しく把握できません。 - 競合の特定

定義した市場における競合他社をすべてリストアップします。直接的な競合だけでなく、代替品を提供する間接的な競合も洗い出すことが重要です。 - 必要データの収集

客観的な判断のために、以下のデータを収集します。- 市場全体の規模(売上高や販売数量)

- 自社および主要競合他社の売上高

- これらのデータは、業界団体が発行するレポート、調査会社の市場データ、官公庁の統計などから入手できます。

- 市場シェアの算出:

- 収集したデータをもとに、各社の市場シェア(各社の売上 ÷ 市場全体の規模)を計算します。

- 次に、最も重要な相対市場シェア(自社の市場シェア ÷ トップ企業の市場シェア)を算出します。

- 総合的な判断

算出したシェアに加え、価格主導力やブランドイメージなどの定性的な要素も考慮し、自社が4つの地位のうちどれに最も近いかを判断します。

地位別KPI設計と戦略実行のポイント

自社の地位を特定したら、その地位に合った目標(KPI:重要業績評価指標)を設定し、戦略を実行します。

| 地位 | 主要KPIの例 | 戦略実行のポイント |

| リーダー | 市場シェア維持率、顧客ロイヤリティ、ブランド認知度 | 王者の座に安住せず、常に自己革新を続ける。チャレンジャーの動きを監視し、迅速に対応する。 |

| チャレンジャー | 市場シェア増加率、新規顧客獲得数、対リーダー比でのシェア | 経営資源を一点に集中させ、大胆かつ迅速に攻撃を仕掛ける。失敗を恐れず挑戦を続ける文化が重要。 |

| フォロワー | 利益率、コスト削減率、顧客維持率 | 徹底した効率化とコスト管理が生命線。リーダーの動向を常に追い、素早く模倣・改良する。 |

| ニッチャー | 特定市場でのシェア、顧客満足度、リピート購入率 | 顧客との深い関係構築に注力する。「〇〇のことならこの会社」という専門家としての地位を確立する。 |

業界別の競争地位戦略事例(コンビニ・スマホ)

身近な業界を例に、コトラーの競争地位戦略を当てはめてみましょう。

コンビニ業界

- リーダー(セブン-イレブン)

プライベートブランド(PB)商品の開発力や圧倒的な店舗網を活かし、市場全体の需要を喚起。常に業界のスタンダードを創り出している。 - チャレンジャー(ファミリーマート、ローソン)

「ファミチキ」や「からあげクン」といった強力なカウンター商品で差別化を図り、リーダーに挑戦。独自のサービス(無印良品やPontaポイントなど)で顧客を囲い込む。 - ニッチャー(ミニストップ)

店内加工のファストフード(ハロハロなど)に特化し、「コンビニ+ファストフード店」という独自のポジションを築き、熱心なファンを獲得。

スマートフォン業界(日本国内)

- リーダー(Apple)

「iPhone」という強力なブランドと独自のOS、エコシステムで圧倒的なシェアを誇る。価格設定においても主導権を握る。 - チャレンジャー(Google, Samsung)

Android OSの柔軟性や、カメラ性能といった特定の機能でiPhoneとの差別化を図り、シェア奪取を狙う。 - ニッチャー(バルミューダ, 京セラなど)

特定のデザイン性や、高耐久性といった特定のニーズを持つ層にターゲットを絞り、独自の価値を提供する。

まとめ:コトラーの競争地位戦略を成果に結びつける方法

コトラーの競争地位戦略は、自社の進むべき道を照らす強力なフレームワークです。しかし、それを絵に描いた餅で終わらせず、実際の成果に結びつけるためには、いくつかの心得が必要です。

戦略選択を誤らないための3つの心得

- 自社を客観視する

希望的観測を捨て、データに基づいて自社の強みと弱み、そして市場での立ち位置を冷静に分析すること。 - 市場の変化に敏感であること

顧客のニーズや競合の動向は常に変化します。一度決めた戦略に固執せず、状況に応じて柔軟に見直す勇気を持つこと。 - 戦略に一貫性を持たせること

地位を決め、戦略の方向性を定めたら、製品開発、マーケティング、営業など、組織全体で一貫した行動をとること。

記事内容の総復習と実践チェックリスト

最後に、この記事で学んだことを実践に移すためのチェックリストです。

- [ ] 自社が戦う「市場」は明確に定義できていますか?

- [ ] 市場にいる「競合」をすべてリストアップしましたか?

- [ ] 「市場シェア」を計算するための客観的なデータを集めましたか?

- [ ] 自社が4つの地位(リーダー、チャレンジャー、フォロワー、ニッチャー)のどれに当たるか、仮説を立てましたか?

- [ ] その地位に合った戦略の選択肢を検討しましたか?

- [ ] 戦略を評価するためのKPI(目標)を設定しましたか?