プロジェクトを成功に導くためには、計画的かつ効率的な進行管理が不可欠です。

しかし、「誰が」「いつまでに」「何を」やるのかが曖昧で、全体の進捗が見えにくくなることはありませんか?そんな課題を解決する強力なツールが「ガントチャート」です。

本記事では、ガントチャートとは何かという基本的な意味から、具体的な書き方、チームでの効果的な使い方、さらには便利なテンプレートまで、初心者の方にも分かりやすく徹底解説します。

目次

ガントチャートとは|目的と基本構造

まずはじめに、ガントチャートとは一体どのようなものなのか、その定義と基本的な構造について理解を深めましょう。

ガントチャートの定義と歴史的背景

ガントチャートとは、プロジェクトにおけるタスク(作業)のスケジュールと進捗状況を視覚的に表現するためのグラフの一種です。「作業計画表」や「工程管理表」とも呼ばれ、縦軸にタスクや担当者、横軸に時間を配置し、各タスクの開始日と終了日を帯状のバーで示します。

このチャート形式は、1910年代にアメリカの経営コンサルタントであったヘンリー・ガント氏によって考案されたため、「ガントチャート」と名付けられました。考案から100年以上経った今でも、その分かりやすさと汎用性の高さから、建設、製造、IT、マーケティングなど、あらゆる業界のプロジェクト管理で活用され続けています。

プロジェクト全体の流れを一目で把握できるため、チームメンバー全員が「今、どの段階にいるのか」「次に何をすべきか」「全体のスケジュールに対して進んでいるのか、遅れているのか」を共通認識として持つことが、ガントチャートを使用する最大の目的です。

ガントチャートの構成要素(タスク・期間・進捗)

ガントチャートは、主に以下の3つの要素で構成されています。これらの要素を正しく設定することが、分かりやすいガントチャート作成の第一歩です。

| 構成要素 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| タスク(Task) | プロジェクトを完了するために必要な個々の作業。WBS(作業分解構成図)と呼ばれる手法で、大きな作業を細かく分解して洗い出します。 | 「Webサイトデザイン作成」「コーディング」「サーバー設定」など |

| 期間(Duration) | 各タスクの開始日と終了日。横軸の時間軸に沿って、帯状のバー(タスクバー)で表現されます。バーの長さが、そのタスクにかかる期間を示します。 | 「Webサイトデザイン作成:8月1日~8月10日」「コーディング:8月11日~8月25日」 |

| 進捗(Progress) | 各タスクが現在どの程度完了しているかを示す割合(%)。タスクバーの色を変えたり、バーの中に進捗率を書き込んだりして表現します。これにより、計画と実績の差が明確になります。 | 「コーディング:進捗率50%」 |

これらの基本要素に加えて、プロジェクトによっては「担当者」「タスク間の依存関係(Aが終わらないとBが始められない、など)」「マイルストーン(中間目標)」といった情報を加えることで、より詳細で実用的なガントチャートになります。

ガントチャートを使うメリットとデメリット

ガントチャートとは、多くの利点を持つ一方で、いくつかの注意点も存在します。メリットを最大限に活かし、デメリットを理解した上で活用することが重要です。

プロジェクト管理で得られる効果

ガントチャートを導入することで、プロジェクト管理において主に以下の4つの大きなメリット(効果)が得られます。

1. プロジェクト全体の可視化

最大のメリットは、プロジェクトの開始から終了までの全工程とスケジュールを「見える化」できる点です。複雑に絡み合ったタスクの流れや期間が一目瞭然となるため、直感的に全体像を把握できます。

2. タスクとスケジュールの共有が容易になる

誰が、いつ、何を担当するのかが明確に示されるため、チームメンバー間での情報共有が非常にスムーズになります。全員が同じ計画表を見ることで認識のズレを防ぎ、円滑なコミュニケーションを促進します。「あの作業は誰が担当だっけ?」「このタスクはいつまで?」といった確認の手間を削減できます。

3. 進捗管理がしやすくなる

各タスクの進捗率を更新していくことで、「計画通りに進んでいるタスク」と「遅延しているタスク」が明確になります。問題の早期発見につながり、スケジュールの見直しやリソースの再配分といった対策を迅速に講じることが可能になります。

4. タスクの依存関係が明確になる

「このタスクが終わらないと、次のタスクに進めない」といったタスク同士の関連性(依存関係)を表現できるのも大きな利点です。これにより、特定のタスクの遅れが後続のタスクやプロジェクト全体にどのような影響を与えるかを予測しやすくなります。この重要なタスクの連なりを「クリティカルパス」と呼びます。

注意すべき課題や限界

多くのメリットがある一方で、ガントチャートにはいくつかのデメリットや限界も存在します。

1. 作成と更新に手間がかかる

特にタスクの数が多い大規模なプロジェクトの場合、すべてのタスクを洗い出して期間を設定し、チャートに落とし込む作業は相応の手間と時間がかかります。また、計画通りに進むプロジェクトは稀であり、急な仕様変更やトラブルが発生するたびにチャートを更新し続ける必要があります。この更新作業を怠ると、ガントチャートはすぐに形骸化してしまいます。

2. タスクが多すぎると複雑で見づらくなる

プロジェクトの規模が大きくなり、タスクの数が数百にもなると、チャート全体が細かくなりすぎて逆に見づらくなってしまうことがあります。チャートが複雑化すると、全体像を把握するという本来のメリットが損なわれる可能性があるため、タスクの粒度を適切にまとめるなどの工夫が必要です。

3. タスクの詳細な内容は表現しきれない

ガントチャートは、あくまで「いつ」「誰が」「何を」やるかを示すスケジュール表です。それぞれのタスクの具体的な作業内容や注意点、コミュニケーションの履歴といった詳細な情報までは表現しきれません。これらの情報は、別途ドキュメントやコミュニケーションツールで補完する必要があります。

ガントチャートの書き方|作成手順と必要情報

ガントチャートとは何か、そのメリット・デメリットを理解したところで、次はいよいよ具体的な書き方を見ていきましょう。ここでは、誰でも実践できる基本的な作成手順をステップバイステップで解説します。

作成前に整理すべきタスクとスケジュール

いきなりチャートを作り始めるのではなく、まずは以下の情報を事前に整理することが、分かりやすく実用的なガントチャートを作成するための鍵となります。

- タスクの洗い出し(WBSの作成)

プロジェクトの最終目標を達成するために必要な作業を、できるだけ細かく全てリストアップします。この時、「WBS(Work Breakdown Structure:作業分解構成図)」という手法を用いると、抜け漏れなくタスクを洗い出すことができます。大きなタスクを中タスク、小タスクへと段階的に分解していくイメージです。

参考記事:WBSとは?ビジネスでの導入メリットと作成の流れをわかりやすく解説 - 各タスクの期間の見積もり

洗い出した各タスクについて、どれくらいの期間(日数や時間)がかかるかを見積もります。過去の類似プロジェクトのデータを参考にしたり、担当者と相談したりしながら、現実的な期間を設定しましょう。 - タスクの依存関係の整理

タスク同士の前後関係を明確にします。「Aが終わらないとBは始められない(終了→開始)」「CとDは同時に開始する(開始→開始)」といった関係性を整理しておくことで、より正確なスケジュールを組むことができます。 - 担当者の割り当て

各タスクの責任者となる担当者を決めます。これにより、誰が何に責任を持つのかが明確になります。

ガントチャート作成のステップ(例付き)

上記の準備が整ったら、いよいよチャートを作成していきます。ここでは「社内イベント開催」を例に、具体的なステップを見ていきましょう。

【例:社内イベント開催プロジェクト】

Step 1: タスクを洗い出し、リスト化する

WBSの手法を使い、イベント開催に必要なタスクを洗い出します。

- 大タスク:企画

- 小タスク:企画立案、コンセプト決定

- 小タスク:予算策定

- 大タスク:準備

- 小タスク:会場予約

- 小タスク:備品・食事手配

- 小タスク:参加者募集

- 大タスク:当日

- 小タスク:会場設営

- 小タスク:イベント実施

- 大タスク:事後処理

- 小タスク:会場片付け

- 小タスク:アンケート実施、効果測定

Step 2: 期間、担当者、依存関係を設定する

各タスクに、見積もった期間と担当者を割り当て、依存関係を整理します。

| タスク名 | 担当者 | 開始予定日 | 終了予定日 | 依存するタスク |

| 企画立案 | Aさん | 9/1 | 9/5 | - |

| 予算策定 | Bさん | 9/6 | 9/8 | 企画立案 |

| 会場予約 | Aさん | 9/9 | 9/12 | 予算策定 |

| 参加者募集 | Cさん | 9/13 | 9/22 | 会場予約 |

| ... | ... | ... | ... | ... |

Step 3: ツールを使ってチャート(横棒グラフ)を作成する

Excelや専門ツールを使い、Step2で整理した情報を元にガントチャートを作成します。横軸に日付、縦軸にタスクを配置し、各タスクの開始日から終了日にかけて横棒(タスクバー)を引きます。

Step 4: 進捗を可視化する

プロジェクトが始まったら、定期的に各タスクの進捗状況を確認し、チャートに反映させます。例えば、完了したタスクバーの色を変えたり、進捗率(50%完了など)をバーの中に書き込んだりします。これにより、計画と実績の比較が容易になります。

ガントチャートの活用例と実践方法

ガントチャートは様々な業界で活用されています。ここでは具体的な活用事例と、チームで効果的に運用していくためのコツをご紹介します。

建設・製造・IT開発での活用事例

- 建設業界: 建設プロジェクトでは、古くから工程管理表としてガントチャートが用いられてきました。「基礎工事」「躯体工事」「内装工事」「外構工事」といった各工程のスケジュール管理や、資材の搬入タイミング、各専門業者の作業期間の調整などに活用されます。天候などに左右されやすい建設現場において、計画変更に柔軟に対応するための必須ツールです。

- 製造業界: 製品開発や生産ラインの管理において、ガントチャートは重要な役割を果たします。「部品調達」「金型製作」「試作品開発」「量産」「品質検査」といった一連のプロセスを管理し、納期遅延を防ぎます。どの工程がボトルネックになっているかを特定し、生産効率を改善するための分析にも利用されます。

- IT・ソフトウェア開発: システムやソフトウェアの開発プロジェクトでは、「要件定義」「設計(基本設計・詳細設計)」「実装(プログラミング)」「テスト」「リリース」という工程管理にガントチャートが使われます。特に、ウォーターフォール型の開発モデル(工程を順番に進めていく開発手法)との親和性が高いとされています。

チーム共有や進捗管理のコツ

ガントチャートを作成しただけで満足してはいけません。効果的に活用し、プロジェクトを成功に導くための運用上のコツをいくつか紹介します。

- 定期的な更新を徹底する

最低でも週に一度は定例ミーティングなどで進捗を確認し、ガントチャートを最新の状態に保ちましょう。情報が古いガントチャートは誰も見なくなり、形骸化してしまいます。 - ツールの活用で共有を効率化する

Excelでの管理も可能ですが、リアルタイムでの情報共有や共同編集には、クラウドベースのプロジェクト管理ツールが便利です。変更履歴が自動で保存されたり、関係者に通知が飛んだりと、更新の手間を大幅に削減できます。 - 遅延発生時のルールを決めておく

タスクに遅れが生じた場合の報告ルートや対応方法をあらかじめ決めておきましょう。「遅れが判明した時点で即座にプロジェクトマネージャーに報告する」「遅延による影響範囲を特定し、リカバリープランを検討する」といったルールを共有しておくことで、問題が大きくなる前に対処できます。 - コミュニケーションを補完するものと心得る

ガントチャートとは、あくまで管理ツールの一つです。チャートだけを見ていればすべてが上手くいくわけではありません。進捗会議での対話や、日々のチャットツールでのコミュニケーションと組み合わせることで、初めて真価を発揮します。

ガントチャートテンプレート・作成に便利なツール

ガントチャートとは、手書きでも作成できますが、効率性や共有のしやすさを考えるとツールやテンプレートの活用がおすすめです。

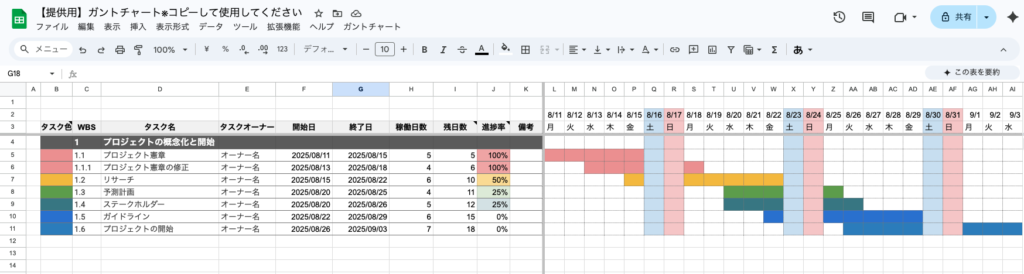

ガントチャートテンプレート

Googleスプレッドシートで作成したガントチャートのテンプレートです。

ガントチャートテンプレートは下記ボタンよりダウンロードしてください。

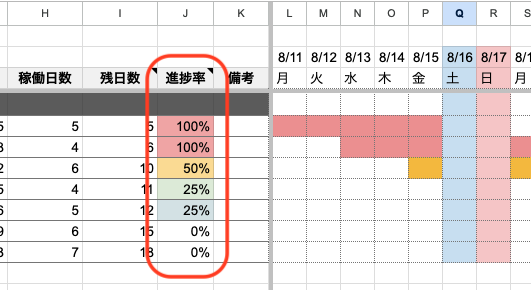

ガントチャートテンプレートの特徴

- ガントチャートセルの塗りつぶ

設定したタスク色が指定した開始日〜終了日までの該当期間のセルが自動的に色がつくようになっています。 - 進捗率

0%, 25%, 50%, 100%の4段階で進捗率を入力すると進捗度合いに応じて、タスク色の濃淡で視覚的に進捗率を把握できます。 - 残日数

終了日までの日にち(土日除く)がカウントされ、終了日までの残日数が把握できます。 - 経過した日の塗りつぶし

前日までの日付列はグレーに塗りつぶされ、当日がすぐにわかります。

※テンプレートを使用する際はじめに権限承認が必要です。

下記手順で承認してください。

無料で使えるオンラインツール

近年、無料で始められる高機能なクラウド型プロジェクト管理ツールが増えています。これらはガントチャート機能を標準で搭載しているか、拡張機能として追加できます。

| ツール名 | 特徴 |

| Asana | 直感的な操作性が人気のツール。リスト、ボード、タイムライン(ガントチャート)など多彩な表示形式に対応。タスク管理機能が強力。 |

| Brabio! | 国産の無料ガントチャート共有ツール。初心者でも5分で使える簡単さが売り。Excelからのインポート機能も便利。 |

| Jira | IT・ソフトウェア開発の現場で広く使われている。アジャイル開発(短いサイクルで開発を繰り返す手法)にも対応しており、本格的なプロジェクト管理が可能。 |

| Trello | カンバン方式のタスク管理が有名だが、「Planyway」などのPower-Up(拡張機能)を追加することでガントチャート表示が可能になる。 |

まとめ|ガントチャートとは何かと効果的な使い方

最後に、本記事で解説してきたガントチャートとは何か、そしてその効果的な使い方について、重要なポイントを振り返ります。

本記事で解説したポイント総復習

- ガントチャートとは、プロジェクトのタスクとスケジュールを可視化し、全体の工程を管理するための棒グラフ形式の図表です。

- メリットは「全体像の把握」「情報共有の円滑化」「進捗管理の容易さ」など多岐にわたります。

- 一方で、デメリットとして「作成・更新の手間」「複雑化すると見づらくなる」といった点も理解しておく必要があります。

- 作成手順は、「タスク洗い出し → 期間・担当者設定 → チャート化 → 進捗反映」というステップで進めます。事前の準備が重要です。

- 活用においては、建設、製造、ITなど幅広い業界で使われており、効果的な運用には「定期的な更新」と「チームでのコミュニケーション」が不可欠です。

効果を最大化するための活用のヒント

ガントチャートとは、ただ作るだけでは意味がなく、プロジェクトを動かす「生きたツール」として活用してこそ、その真価を発揮します。

最初は小規模なプロジェクトや、個人のタスク管理から試してみてはいかがでしょうか。Excelテンプレートや無料ツールを使い、まずはガントチャートに触れてみることが第一歩です。そして、チームで導入する際は、なぜガントチャートを使うのかという目的を共有し、全員で運用ルールを守っていくことが成功の鍵となります。

この記事が、あなたのプロジェクト管理をよりスムーズで効果的なものにする一助となれば幸いです。