「なぜか同じ問題が繰り返し発生する」「問題の原因が多すぎて、どこから手をつければいいかわからない」。複雑に絡み合った課題の根本原因を突き止めるのは、決して簡単なことではありません。

そんな時に役立つのが、フィッシュボーンチャート(特性要因図)です。このフレームワークを活用すれば、問題とその原因を視覚的に整理し、一目で関係性を把握できます。

この記事では、フィッシュボーンチャート(特性要因図)の基本的な考え方から、具体的な作成ステップ、さらには様々なビジネスシーンでの活用例まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。

目次

フィッシュボーンチャート(特性要因図)とは

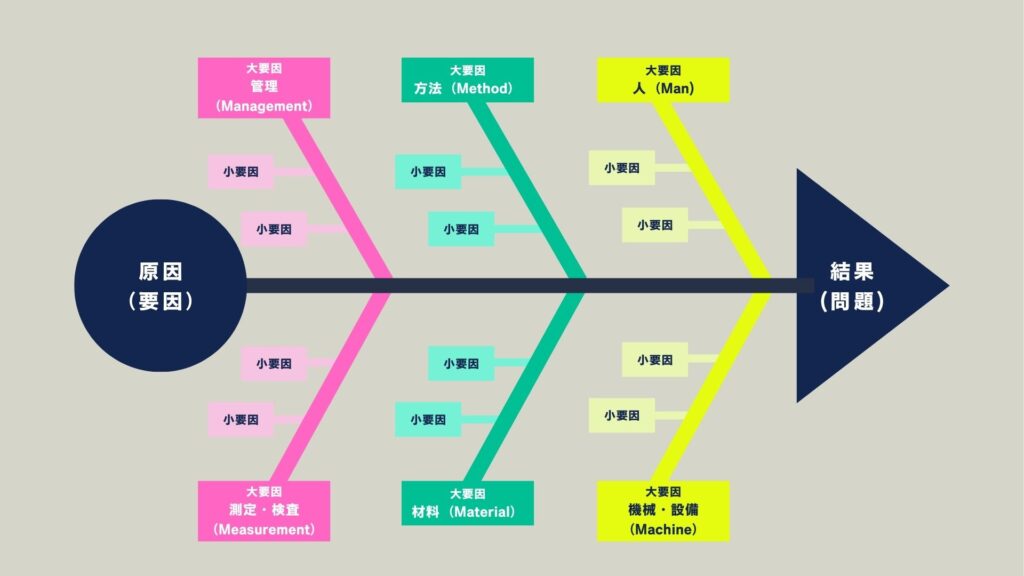

フィッシュボーンチャート(特性要因図)は、ある問題(結果)とその原因の関係性を、魚の骨のような形に整理して可視化するためのフレームワークです。

特性要因図とも呼ばれ、品質管理の父として知られる石川馨氏が考案したことから、海外では「イシカワ・ダイアグラム」とも呼ばれています。

頭の部分に解決したい「問題」を置き、そこから伸びる背骨に対して、考えられる「原因(要因)」を大骨・中骨・小骨のように書き加えていきます。

一目で原因を整理できる図解ツール

フィッシュボーンチャートの最大の特長は、複雑な因果関係を一枚の図に集約し、直感的に理解できる点にあります。テキストだけで原因を羅列すると、どの原因がどれくらい問題に影響しているのか、また原因同士がどう関係しているのかが分かりにくくなりがちです。

しかし、この図を使うことで、チームメンバー全員が問題の全体像を共有し、議論の方向性を合わせやすくなります。まるで問題の構造をレントゲン写真で見るように、課題の核心を把握することができます。

なぜ問題解決にフィッシュボーンチャートが有効なのか

問題解決において最も重要なのは、表面的な事象に惑わされず、根本原因を特定することです。

例えば「売上が落ちている」という問題に対して、「営業担当者の努力不足だ」と短絡的に結論付けてしまうと、本質的な解決には至りません。

フィッシュボーンチャート(特性要因図)を用いることで、「なぜ売上が落ちているのか?」という問いに対して、多角的な視点から原因を深掘りできます。

「市場の変化」「競合製品の登場」「製品の品質」「プロモーション活動」「営業体制」など、様々な切り口で要因を洗い出すことで、これまで見過ごされてきた真の原因を発見する手助けとなります。これにより、場当たり的な対策ではなく、的確で効果的な解決策を導き出すことが可能になるのです。

フィッシュボーンチャート(特性要因図)の基本構成

このチャートは、その名の通り「魚の骨」に似た構造をしています。このシンプルな構造が、思考を整理し、原因分析をスムーズに進めるための鍵となります。

背骨と枝で原因を可視化する仕組み

- 背骨(メインの矢印)

図の中心を貫く太い矢印です。この右端、つまり魚の頭にあたる部分に、分析の対象となる「特性(解決したい問題・課題)」を記述します。 - 大骨(大きな枝)

背骨から斜めに伸びる太い矢印です。ここには、問題を引き起こしていると考えられる「原因の大きなカテゴリ(大要因)」を記述します。 - 中骨・小骨(小さな枝)

大骨からさらに分岐する矢印です。大要因に紐づく、より具体的な「原因(中要因・小要因)」を記述します。この枝を細かくしていくことで、原因をどんどん深掘りしていきます。

このように、階層的に原因を分解していくことで、「問題Aの原因はBであり、Bの原因はさらにCとDに分けられる」といった因果関係が明確になります。

6Mなどの分類で要因を漏れなく整理

原因を洗い出す際、思いつくままに書き出していくと、視点が偏ったり、重要な原因を見逃したりする可能性があります。そこで、分析の切り口として代表的なフレームワークが用いられます。特に製造業やサービス業で広く使われるのが「6M」です。

| 分類 (6M) | 説明 | 具体例 |

| 人(Man) | 作業者、担当者など「人」に起因する要因 | スキル不足、ヒューマンエラー、モチベーションの低下、担当者間の連携ミス |

| 機械・設備(Machine) | 製造機械、工具、ITシステムなど「設備」に関する要因 | 機械の老朽化、性能不足、メンテナンス不良、ソフトウェアのバグ |

| 方法(Method) | 作業手順、マニュアル、ルールなど「やり方」に関する要因 | 作業マニュアルが不十分、非効率な業務プロセス、チェック体制の不備 |

| 材料(Material) | 原材料、部品、消耗品など「モノ」に関する要因 | 材料の品質不良、仕様変更、保管方法の問題 |

| 測定・検査(Measurement) | 検査方法、測定機器、評価基準など「測り方」に関する要因 | 測定機器の誤差、検査基準の曖昧さ、データの誤った解釈 |

| 管理(Management) | 管理体制、方針、リーダーシップなど「マネジメント」に関する要因 | 指揮命令系統の混乱、不適切な人員配置、情報共有の不足、目標設定の曖昧さ |

この6Mは製造業に限らず、幅広い分野で応用できます。なお、分析する課題によっては、6Mに「環境(Environment)」の視点を加えて「6M+1E」として分析したり、一部の「M」を入れ替えたりすることもあります。

自社の状況に合わせて、最も適したカテゴリを設定することが、フィッシュボーンチャート(特性要因図)を効果的に活用するコツです。

フィッシュボーンチャートを作成する4ステップ

ここからは、実際にフィッシュボーンチャート(特性要因図)を作成するための具体的な手順を4つのステップに分けて解説します。

ステップ1:課題・問題点を具体的に設定する

まず、魚の頭の部分に書き込む「課題・問題点」を明確に定義します。この設定が曖昧だと、その後の原因分析の方向性が定まりません。

悪い例: 「業務効率が悪い」

良い例: 「月次報告書の作成に毎月20時間かかっている」

このように、「いつ」「誰が」「何を」「どのように」といった要素を加え、具体的かつ測定可能な表現にすることが重要です。課題を具体的にすることで、参加者全員が同じゴールを目指して議論を進めることができます。

ステップ2:大きな要因カテゴリを決める

次に、背骨から伸ばす「大骨」となる原因のカテゴリを設定します。前述した「6M」は非常に汎用性が高いフレームワークですが、課題の性質によっては、独自のカテゴリを設定した方が分析しやすくなります。

例えば、マーケティング施策の課題を分析する場合は、「4P(Product, Price, Place, Promotion)」を大骨にするのが効果的です。チームでブレインストーミングを行い、今回の課題に最も適した分類は何かを話し合って決めましょう。

ステップ3:細かい要因を洗い出して追加する

設定した大骨に対して、具体的な原因を「なぜ?」と自問自答しながら中骨・小骨として追加していきます。この段階では、質より量を重視し、思いつく限りのアイデアを自由に出し合うことが大切です。

ブレインストーミングのポイント

- 批判しない: どんな意見も否定せず、まずは受け入れましょう。

- 自由奔放に: 常識にとらわれず、ユニークなアイデアを歓迎します。

- 質より量: できるだけ多くの原因を洗い出すことを目指します。

- 連想・結合: 他の人の意見から連想を広げたり、複数の意見を組み合わせたりします。

例えば、「月次報告書の作成に毎月20時間かかっている」という課題で、「方法(Method)」という大骨に対して、「なぜ時間がかかるのか?」を考えると、「データ収集に手間取っている」「フォーマットが統一されていない」といった中骨が出てきます。さらに「なぜデータ収集に手間取るのか?」を深掘りすると、「各部署から送られてくるデータの形式がバラバラ」といった小骨が見つかります。

ステップ4:全体を整理して因果関係を確認する

すべての要因を洗い出したら、最後にチャート全体を俯瞰し、内容を整理・検証します。

- 重複や漏れはないか?

同じ内容の要因が別の場所に書かれていないか、重要な視点が抜けていないかを確認します。 - 因果関係は正しいか?

書き出された要因が、本当に問題の直接的・間接的な原因になっているかを見直します。 - 特に影響の大きい要因はどれか?

洗い出した要因の中から、最も問題への影響度が大きいと考えられる「重要要因」に印をつけます。

このステップを通じて、取り組むべき真の原因が絞り込まれ、具体的なアクションプランへと繋げることができます。フィッシュボーンチャート(特性要因図)は、作成して終わりではなく、次の改善活動への第一歩となるツールなのです。

フィッシュボーンチャートの活用シーンと具体例

フィッシュボーンチャート(特性要因図)は、品質管理だけでなく、様々なビジネスシーンで応用できる強力なツールです。

製造現場での不良原因の特定

これは最も古典的かつ代表的な活用シーンです。「製品Xの不良率が目標値を上回っている」といった課題に対して、6Mのフレームワークを用いて原因を徹底的に洗い出します。

「機械の老朽化による加工精度の低下」「作業者の熟練度不足」「原材料のロットによる品質のばらつき」など、複合的な原因を特定し、的確な再発防止策を講じるのに役立ちます。

サービス業での顧客満足度向上への活用

「レストランの顧客満足度アンケートで『待ち時間』に関する評価が低い」といった課題分析にも有効です。この場合、大骨を「接客」「厨房」「予約システム」「店舗レイアウト」などに設定します。

そこから、「スタッフの連携不足で案内が遅れる」「調理オペレーションに無駄が多い」「ピーク時の席稼働率が低い」といった具体的な原因を深掘りし、サービスの質向上に繋げます。

チーム会議でのブレインストーミングに活かす方法

フィッシュボーンチャート(特性要因図)は、チームの議論を活性化させるツールとしても非常に優れています。ホワイトボードに大きな魚の骨を描き、メンバー全員が付箋を使って自由に原因を貼り付けていく方法がおすすめです。

この共同作業を通じて、一人では気づかなかった視点やアイデアが生まれやすくなります。また、議論が脱線しそうになっても、チャートが思考の道筋を示してくれるため、常に本質的な議論に集中することができます。

まとめ|フィッシュボーンチャート(特性要因図)で原因分析を効率化する

本記事では、フィッシュボーンチャート(特性要因図)の基本的な考え方から作成手順、活用例までを解説しました。複雑に見える問題も、このチャートを使って原因を一つひとつ分解・整理していくことで、その構造が明確になります。

問題の根本原因を特定することは、効果的な解決策を導き出すための最も重要なプロセスです。フィッシュボーンチャート(特性要因図)という強力な思考ツールを活用して、チームが抱える課題の本質を見極めてみてください。