「業務改善を進めたいが、どこから手をつければ良いかわからない」「改善活動が場当たり的で、なかなか成果に繋がらない」。

多くの企業が抱えるこうした悩みは、自社の現在地が不明確なことに起因します。そこで役立つのが、組織の業務改善レベルを客観的に可視化する「成熟度モデル」です。

本記事では、特に広く用いられる成熟度モデルの6段階について、その定義から自社の診断方法、レベルアップのための具体的なステップまで、図解や具体例を交えながら徹底的に解説します。

成熟度モデルとは何か

業務改善における成熟度モデルの役割

業務改善における成熟度モデルとは、組織の業務プロセスの能力がどのくらい成熟しているかを段階的に示す「ものさし」のことです。

これは、組織がどれだけ効率的かつ効果的に業務を遂行できているかを評価し、改善の方向性を定めるためのフレームワークとして機能します。

例えば、健康診断で現在の体の状態を数値で把握するように、成熟度モデルを使えば、自社の業務改善の取り組みが「レベル1:個人の経験頼み」なのか、「レベル4:全社で仕組み化されている」のかを客観的に把握できます。

この「現在地の特定」こそが、業務改善を成功に導くための最初の重要な一歩です。目的地(理想の状態)へ向かうための、信頼できる地図の役割を果たしてくれます。

6段階モデルのメリット

成熟度モデルには様々な種類がありますが、中でも「6段階」で定義されるモデルが多くの企業で注目されています。

その理由は、単なる業務の標準化や効率化に留まらず、最終段階として「イノベーションの創出」までを見据えている点にあります。

従来の改善活動は、コスト削減や生産性向上といった「守りの改善」に重点が置かれがちでした。しかし、この成熟度モデルの6段階は、継続的な改善活動がやがては組織文化として定着し、従業員が自律的に新しい価値を生み出す「攻めの改善」へと繋がる道筋を示しています。

段階的に具体的な目標を設定できるため、組織全体のモチベーションを維持しやすく、着実にステップアップしていける点が大きなメリットです。

業務改善の成熟度モデル6段階

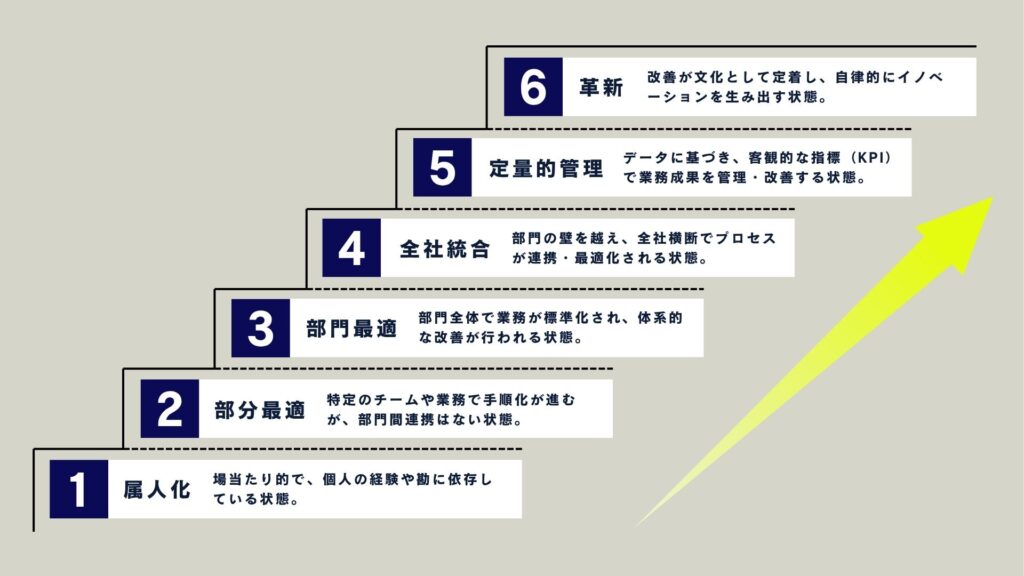

それでは、具体的に成熟度モデルの6段階とはどのようなものなのか、各段階の特徴と課題を詳しく見ていきます。

| 段階 | レベル | 状態 | キーワード |

| 第1段階 | 属人化 | 場当たり的で、個人の経験や勘に依存している状態。 | 俗人化、暗黙知、再現性なし |

| 第2段階 | 部分最適 | 特定のチームや業務で手順化が進むが、部門間連携はない状態。 | 手順化、マニュアル化、部分最適 |

| 第3段階 | 部門最適 | 部門全体で業務が標準化され、体系的な改善が行われる状態。 | 標準化、PDCA、部門内連携 |

| 第4段階 | 全社統合 | 部門の壁を越え、全社横断でプロセスが連携・最適化される状態。 | 全体最適、プロセス連携、BPM |

| 第5段階 | 定量的管理 | データに基づき、客観的な指標(KPI)で業務成果を管理・改善する状態。 | データドリブン、KPI、継続的改善 |

| 第6段階 | 革新 | 改善が文化として定着し、自律的にイノベーションを生み出す状態。 | 改善文化、自律性、イノベーション |

第1段階:属人的で場当たり的な対応

この段階では、業務の進め方が個人の経験や勘に大きく依存しています。確立されたルールやマニュアルはほとんどなく、「あの人でなければ分からない」といった状況が頻発します。

- 状態

担当者によって品質やスピードがバラバラ。業務の引き継ぎが困難。 - 課題

特定の従業員が退職・異動すると業務が滞るリスクが高い。組織としてのノウハウが蓄積されない。

第2段階:部分的な標準化と手順化

俗人化からの脱却を目指し、特定のチームや個人が中心となって、一部の業務でマニュアルや手順書の作成が始まります。ただし、あくまで限定的な範囲での取り組みであり、組織全体には広がっていません。

- 状態

特定の業務においては、誰が担当しても一定の品質を保てるようになる。 - 課題

他のチームや部門との連携はなく、組織全体で見ると非効率な部分(部分最適)が多く残っている。

第3段階:部門内での体系的な改善活動

改善活動が部門全体へと広がり、業務プロセスが体系的に標準化されます。誰が担当しても同じ成果を出せる仕組みが部門内で構築され、PDCAサイクルを回しながら継続的な改善が行われます。

- 状態

部門内での役割分担や業務フローが明確化され、生産性が向上する。 - 課題

部門最適化が進む一方で、部門間の壁が高くなり、いわゆる「サイロ化」に陥る可能性がある。

第4段階:全社横断での業務プロセス統合

部門間の壁を越え、会社全体として最適な業務フローを設計・導入する段階です。例えば、営業部門の受注情報がリアルタイムで製造部門や経理部門に共有され、一連のプロセスがスムーズに連携するような状態を目指します。

- 状態

部門間の連携が強化され、リードタイムの短縮や全社的なコスト削減が実現する。 - 課題

全社的なルールやシステムの導入が必要となり、部門間の利害調整や大規模な投資判断が求められる。

第5段階:データ活用による継続的な改善

業務プロセスの各段階で得られるデータを活用し、客観的な指標(KPI)に基づいて意思決定や改善活動が行われるようになります。勘や経験ではなく、事実(データ)に基づいた議論が活発になります。

- 状態

「なぜこの問題が起きたのか」「どの施策が最も効果的か」をデータで分析し、改善の精度とスピードが飛躍的に向上する。 - 課題

データを収集・分析するためのITツールや、データを正しく読み解くスキルを持つ人材が必要になる。

第6段階:イノベーションを生み出す改善文化の定着

最終段階では、業務改善が特別な活動ではなく、全従業員にとって当たり前の「文化」として組織に根付きます。従業員一人ひとりが現状に満足せず、より良い方法を自律的に考え、実行します。その結果、既存の業務改善に留まらない、新しい製品やサービス、ビジネスモデルといったイノベーションが生まれます。

- 状態

変化を恐れず、挑戦を奨励する風土が醸成されている。改善活動が企業の競争優位性の源泉となる。 - 課題

このレベルに到達し、維持するためには、経営層の強いコミットメントと、従業員のエンゲージメントを長期的に高め続ける仕組みが不可欠。

自社の業務改善を診断する方法

成熟度モデルの6段階を理解したら、次は自社の現状がどの段階にあるのかを診断してみましょう。

6段階モデルを用いたセルフチェックの手順

- 関係者を集める

経営層、管理職、現場の担当者など、異なる立場の人を集めてワークショップ形式で実施するのが理想です。 - 6段階の定義を共有する

まず、今回解説した6つの各段階がどのような状態かを全員で確認し、認識を合わせます。 - 自社の現状を議論する

「私たちの部署(会社)は、どの段階の特徴に最も近いか?」をテーマに、自由に意見を出し合います。 - 具体的な根拠を挙げる

なぜその段階だと考えるのか、日々の業務における具体的なエピソードや事実を基に理由を説明し合います。「うちはマニュアルがあるから第2段階だ」「いや、部門全体で共有されているから第3段階に近い」といった議論を通じて、解像度を高めます。 - 現状レベルを仮決定する

議論を通して、自社(または自部門)の現在地がどの段階にあるか、全員で合意形成を行います。

具体的なチェックリストの例

議論をスムーズに進めるために、以下のようなチェックリストを活用するのも有効です。

| 段階 | チェック項目例 |

| 第1段階 | □ 業務の進め方が人によって大きく異なる □ 特定の人がいないと、業務が止まってしまうことがある □ マニュアルや手順書が存在しない業務が多い |

| 第2段階 | □ チーム内や個人で作成したマニュアルが存在する □ 業務のやり方が部署やチームによってバラバラである □ 他部署の業務内容をほとんど知らない |

| 第3段階 | □ 部門共通の業務ルールやフローが定められ、遵守されている □ 定期的に部門内で業務改善に関する会議が行われている □ 業務の成果や課題は、主に部門内で管理・共有されている |

| 第4段階 | □ 複数の部門が関わる業務プロセスが標準化・連携されている □ 全社共通のITシステムが導入され、部門間で情報が共有されている □ 部門の垣根を越えたプロジェクトチームが活動している |

| 第5段階 | □ 業務の進捗や成果を測るための客観的な指標(KPI)がある □ 問題が発生した際、データに基づいて原因を分析している □ 改善施策の効果をデータで測定し、次のアクションに活かしている |

| 第6段階 | □ 従業員から自発的に業務改善の提案が上がってくる □ 失敗を恐れずに新しい方法に挑戦することが推奨されている □ 業務改善活動が、新しいビジネスやサービスの創出に繋がっている |

業務改善成熟度を高める実践ステップ

自社の現在地が分かったら、次の段階へ進むための具体的なアクションプランを立てましょう。

各段階から次の段階へ進むための施策

- 第1段階 → 第2段階へ:

- アクション: まずは一つ、簡単な業務を選んでマニュアルを作成してみる。「業務の見える化」から始めましょう。

- 第2段階 → 第3段階へ:

- アクション: チーム内の成功事例(マニュアル化など)を部門内で共有する会を設ける。部門共通のルール作りを始める。

- 第3段階 → 第4段階へ:

- アクション: 他部門との連携が必要な業務を洗い出し、関係者で定期的な会議体を設置する。業務フロー図を作成し、ボトルネックを特定する。

- 第4段階 → 第5段階へ:

- アクション: 全社で重要となる指標(KPI)をいくつか設定し、そのデータを誰もが見えるように「可視化」するツール(BIツールなど)の導入を検討する。

- 第5段階 → 第6段階へ:

- アクション: 改善提案制度を導入し、優れたアイデアを表彰する。日々の小さな改善を評価する文化を作り、挑戦を奨励するトップメッセージを発信する。

人材育成・IT活用・組織文化改革のポイント

成熟度を高めるためには、以下の3つの要素をバランス良く進めることが重要です。

- 人材育成:

- 業務改善の基本的な考え方(PDCAなど)や手法に関する研修を実施する。

- 各部門で改善活動をリードするファシリテーターを育成する。

- データ分析スキルなど、より高度なレベルで必要となる専門知識の習得を支援する。

- IT活用:

- 単純な繰り返し作業はRPA(Robotic Process Automation)などで自動化し、従業員がより創造的な業務に集中できる環境を整える。

- ワークフローシステムや情報共有ツールを導入し、部門間の連携をスムーズにする。

- BIツールなどを活用し、データに基づいた意思決定を支援する。

- 組織文化改革:

- 経営層が業務改善への強いコミットメントを明確に示し、自ら率先して行動する。

- 改善活動への貢献を人事評価に組み込むなど、従業員のモチベーションを高める仕組みを作る。

- 失敗は学びの機会と捉え、挑戦したことを称賛する「心理的安全性」の高い職場環境を構築する。

まとめ|業務改善の成熟度モデル6段階で課題を明確化

本記事では、業務改善を進める上で羅針盤となる「成熟度モデルの6段階」について、その内容から診断方法、具体的な実践ステップまで詳しく解説しました。

自社の現状を正しく把握する重要性

やみくもに改善ツールを導入したり、現場に「改善しろ」と号令をかけたりするだけでは、業務改善は成功しません。

まずは成熟度モデルを使って自社の現在地を客観的に、そして組織全体で共通認識を持つことが、成功への最短ルートです。現在地が分かって初めて、目指すべき次のレベルと、そこに到達するために何をすべきかが見えてきます。