ビジネスの現場では、日々「どの施策から手をつけるべきか」「限られた予算と時間で、最も成果が出るものは何か」といった意思決定が求められます。

やりたいこと、やるべきことは山ほどある中で、すべての施策を同時に実行するのは不可能です。

そこで役立つのが、今回解説する「ペイオフマトリクス」というフレームワークです。ペイオフマトリクスは、一言で言えば「コスパ(費用対効果)」を可視化し、取り組むべき施策の優先順位を明確にするための思考ツールです。

この記事では、ペイオフマトリクスの基本的な考え方から、具体的な作り方、そしてビジネスシーンでの活用事例まで、図を交えながら分かりやすく解説していきます。

ペイオフマトリクスとは何か

ペイオフマトリクスは、数ある選択肢の中から、どれを優先的に実行すべきかを判断するためのシンプルなフレームワークです。特に、リソース(人、物、金、時間)が限られている中で、最大の成果を出すための意思決定に非常に有効です。

ペイオフマトリクスの定義と基本構造

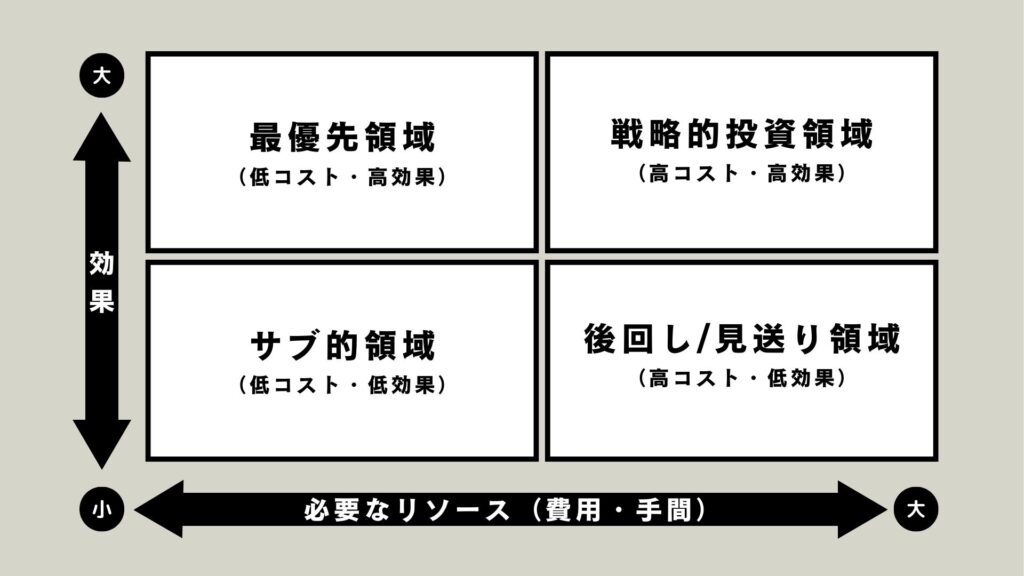

ペイオフマトリクスとは、縦軸に「効果(Payoff)」、横軸に「費用(Cost)」を設定し、それぞれの大小で区切られた4つの象限に、検討している施策やアイデアを配置して評価する思考の枠組みです。

このマトリクスを使うことで、各施策がどの領域に位置するのかが一目で分かり、客観的な基準で優先順位を判断できるようになります。

ペイオフマトリクスの4象限

| 費用:小 | 費用:大 | |

| 効果:大 | A:最優先領域 | B:戦略的投資領域 |

| 効果:小 | C:サブ的領域 | D:後回し/見送り領域 |

- A:最優先領域(低コスト・高効果)

- 少ない投資で大きな成果が期待できる、いわば「今すぐやるべき」施策です。ROI(投資対効果)が最も高い領域です。

- B:戦略的投資領域(高コスト・高効果)

- 大きな投資が必要ですが、それに見合う大きなリターンが期待できる施策です。長期的な視点での検討や、慎重な計画が求められます。

- C:サブ的領域(低コスト・低効果)

- 手軽に着手できますが、得られる成果も限定的です。リソースに余裕があれば実施する、といった位置づけになります。

- D:後回し/見送り領域(高コスト・低効果)

- 多くのコストがかかる割に、成果が期待できない施策です。基本的には避けるべき選択肢と言えます。

このシンプルな構造が、ペイオフマトリクスの大きな特徴であり、多くのビジネスパーソンに活用される理由です。

費用と効果の二軸で評価する考え方

なぜ「費用」と「効果」という二つの軸で評価するのでしょうか。それは、ビジネスにおける意思決定の本質が「いかに少ない投資で、いかに大きな成果を生み出すか」という点にあるからです。

- 費用(コスト)

- 単なる金銭的な支出だけを指すわけではありません。施策を実行するために必要な「時間」「労力(人員)」「設備」など、投入するすべてのリソースを含めて考えます。

- 効果(リターン)

- 「売上向上」「利益率改善」といった直接的な金銭的成果はもちろん、「顧客満足度の向上」「ブランドイメージの向上」「業務効率化による時間削減」といった、数値化しにくい非金銭的な成果も含まれます。

この二つの軸で施策を評価することにより、「コスパの良い施策はどれか」という観点が明確になります。感覚的な判断ではなく、客観的な基準で優先順位を付けられるため、チーム内での合意形成もスムーズに進むというメリットがあります。この費用対効果の視点が最も重要です。

ペイオフマトリクスの作り方

ペイオフマトリクスは、誰でも簡単に作成することができます。以下の4つのステップに沿って進めることで、思考が整理され、明確な優先順位が見えてきます。

ステップ1:評価する施策やアイデアを洗い出す

まずはじめに、検討の対象となる施策やアイデアをすべてリストアップします。この段階では、「これは実現不可能だろう」「効果が小さいかもしれない」といった先入観は一旦捨てて、ブレインストーミングの要領で自由にアイデアを出すことが重要です。

洗い出しの例

- Webサイトのリニューアル

- 新しいSNSアカウントの開設

- インフルエンサーマーケティングの実施

- 顧客管理システムの導入

- 社内研修制度の充実

- Web広告の出稿媒体を増やす

付箋やホワイトボードなどを活用し、チームでアイデアを出し合うと、より多くの選択肢を洗い出すことができます。

ステップ2:費用(コスト)の大きさを見積もる

次に、ステップ1で洗い出した各施策について、実行にかかる費用(コスト)を見積もります。ここでのポイントは、厳密な金額を算出することに固執しすぎないことです。まずは相対的な大きさで「大・中・小」や「高・低」のように分類するだけでも十分です。

費用の評価軸の例

- 金銭的コスト: 開発費、広告費、人件費、利用料など

- 時間的コスト: 準備から実行、効果測定までにかかる期間

- 人的コスト: プロジェクトに必要な人員の数やスキル

これらの要素を総合的に判断し、各施策のコストの大きさを評価します。

ステップ3:効果(成果)の大きさを評価する

費用と同様に、各施策がもたらす効果(成果)の大きさを見積もります。効果には、短期的なものと長期的なもの、直接的なものと間接的なものがあります。何をもって「効果」とするか、あらかじめチーム内で目線を合わせておくことが重要です。

効果の評価軸の例

- 売上への貢献度: 売上や利益の増加額、新規顧客獲得数など

- コスト削減効果: 業務効率化による人件費削減、経費削減額など

- 顧客満足度: アンケートスコアの向上、NPS(顧客推奨度)の改善など

- ブランド価値向上: メディア露出の増加、認知度の向上など

こちらも費用と同様に、まずは相対的な大きさで「大・中・小」や「高・低」で評価しましょう。

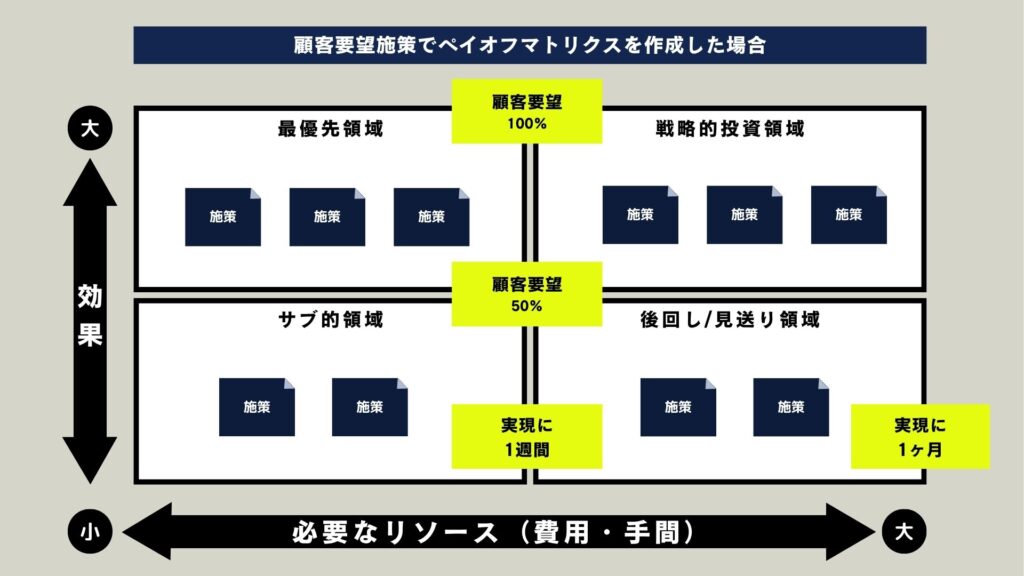

ステップ4:マトリクスに配置して優先順位を決定する

最後に、ステップ2と3で評価した「費用」と「効果」の大きさに従って、各施策をマトリクスの4象限に配置していきます。

すべての施策を配置し終えたら、いよいよ優先順位を決定します。

象限A:優先度「高」(低コスト・高効果)

この領域に入った施策は、最も費用対効果が高いものです。リスクが少なく、すぐに成果につながる可能性が高いため、最優先で着手すべきです。いわゆる「ローハンギングフルーツ(低い枝に実っている果実)」であり、確実に収穫しにいくべき領域です。

象限B:優先度「中」(高コスト・高効果)

大きな投資が必要ですが、成功すれば企業を大きく成長させる可能性を秘めた施策です。すぐに着手するのではなく、十分なリソースを確保し、入念な計画を立てた上で戦略的に実行を検討すべき領域です。

象限C:優先度「低」(低コスト・低効果)

手軽にできるものの、大きなリターンは期待できない施策です。主要なプロジェクト(象限AやB)の合間に、リソースに余裕があれば実施する、といった位置づけになります。いわゆる「やってもやらなくても大きな影響はない」施策群です。

象限D:優先度「見送り」(高コスト・低効果)

多くのリソースを投入しても、得られる成果が少ない領域です。ここに分類された施策は、基本的には実施を見送るか、抜本的な見直しが必要となります。

このように、ペイオフマトリクスを用いることで、チームの共通認識のもと、納得感のある優先順位付けが可能になります。

ペイオフマトリクスの活用方法

ペイオフマトリクスは、そのシンプルさゆえに、様々なビジネスシーンで応用することができます。

ビジネス戦略における意思決定の迅速化

経営層が事業全体の方向性を決定する際、複数の戦略オプションの中からどれを選択するかは非常に重要な意思決定です。各戦略オプションを実行した場合の「必要な経営資源(費用)」と「期待される事業成長(効果)」をペイオフマトリクスで整理することで、議論が可視化され、より迅速で的確な意思決定をサポートします。

マーケティング施策の優先順位付け

マーケティング部門では、広告、SNS、イベント、コンテンツ制作など、無数の施策が考えられます。限られた予算の中でどの施策に注力すべきか判断する際に、ペイオフマトリクスは絶大な効果を発揮します。「広告予算」や「担当者の工数」を費用軸に、「リード獲得数」や「ブランド認知度向上」を効果軸に設定することで、実施すべきマーケティングミックスを最適化できます。

業務改善や新規プロジェクト立案での応用

社内の業務改善案や、新規プロジェクトのアイデアが多数出てきた場面でも活用できます。「導入コスト」や「準備期間」を費用軸に、「生産性向上」や「従業員満足度アップ」を効果軸に設定して評価することで、どの改善案から手をつけるべきかが明確になります。これにより、現場の負担を抑えつつ、効果的な改善を継続的に進めることが可能になります。

具体例で見るペイオフマトリクスの使い方

ここでは、より具体的なシーンを想定して、ペイオフマトリクスの使い方を解説します。

広告キャンペーンの費用対効果分析

あるWebサービス企業が、認知度向上のために以下の広告キャンペーンを検討しているとします。

- A: 既存顧客へのメールマガジンでの告知強化

- B: 若年層に人気のインフルエンサーを起用したSNSキャンペーン

- C: 業界専門誌への純広告出稿

- D: 大規模なテレビCMの放映

これをペイオフマトリクスで整理すると、以下のようになります。

| 費用:小 | 費用:大 | |

| 効果:大 | A:メルマガ強化 | D:テレビCM |

| 効果:小 | C:専門誌広告 | B:インフルエンサー |

分析と意思決定

- A(メルマガ強化)は、コストをほとんどかけずに既存顧客へのリーチを増やせるため、最優先で実施すべき施策です。

- D(テレビCM)は、効果は絶大ですが莫大な費用がかかります。これは会社の成長フェーズや予算規模を考慮した上で、戦略的に検討すべき投資です。

- C(専門誌広告)は、低コストですがターゲットが限定的で効果も限定的。リソースがあれば実施を検討するサブ的な位置づけです。

- B(インフルエンサー)は、起用コストが高い割に、今回のサービスとの相性から効果が見えにくいため、優先度は低いと判断し、見送りまたは再検討となります。

新規事業アイデアの選定事例

あるIT企業で、次の3つの新規事業アイデアが出たとします。

- X: 既存システムのノウハウを活かしたコンサルティング事業

- Y: 全く新しい分野でのCtoCマッチングアプリ開発

- Z: 既存システムの機能を追加する小規模な新サービス

| 費用:小 | 費用:大 | |

| 効果:大 | X:コンサル事業 | Y:マッチングアプリ開発 |

| 効果:小 | Z:小規模新サービス |

分析と意思決定

- X(コンサル事業)は、既存リソースを活かせるため開発費用が少なく、かつ高い利益率が見込めるため、最優先で事業化を検討します。

- Y(マッチングアプリ開発)は、市場は大きいものの、開発・マーケティングに莫大なコストがかかるハイリスク・ハイリターンな事業。これは戦略的投資として、詳細な事業計画と市場調査が必要です。

- Z(小規模新サービス)は、手軽に始められますが、既存事業の延長線上にあり大きな成長は見込めません。優先度は低く、サブ的な取り組みとなります。

社内業務改善施策の優先度判断

総務部で、以下の業務改善施策が提案されました。

- 案1: 経費精算システムのクラウド化

- 案2: 会議室の予約ルールの徹底

- 案3: 全社会議のペーパーレス化

| 費用:小 | 費用:大 | |

| 効果:大 | 案3:ペーパーレス化 | 案1:経費精算システム |

| 効果:小 | 案2:予約ルール徹底 |

分析と意思決定

- 案3(ペーパーレス化)は、少しの工夫と呼びかけで始められ、印刷コスト削減や準備の手間削減など効果が大きいため、最優先で実施します。

- 案1(経費精算システム)は、導入コストは高いですが、全社員の工数削減や管理部門の業務効率化など、長期的な効果が非常に大きいため、戦略的投資として導入を検討します。

- 案2(予約ルール徹底)は、コストはかかりませんが、効果も限定的。すぐに実施できるサブ的な改善として取り組みます。

まとめ|ペイオフマトリクス解説のポイント

この記事では、ビジネスの意思決定をサポートする「ペイオフマトリクス」について、その基本から作り方、活用事例まで詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントを改めて整理します。

費用対効果で実行優先順位を明確にできる

ペイオフマトリクスの最大のメリットは、「費用」と「効果」という2つのシンプルな軸で施策を評価することで、取り組むべき優先順位を客観的に判断できる点にあります。「なんとなく重要そう」といった曖昧な基準ではなく、「費用対効果が高いからこれを最優先する」という明確な根拠を持って意思決定ができます。

戦略立案や意思決定に有効なシンプルなフレームワーク

その構造は非常にシンプルでありながら、経営戦略から日々の業務改善まで、幅広いシーンで応用が可能です。特別なツールは必要なく、ホワイトボードとペン、あるいはスプレッドシートさえあれば誰でもすぐに実践できます。この手軽さと汎用性の高さが、ペイオフマトリクスが多くの場面で活用される理由です。

限られたリソースをどこに集中させるべきか。この問いは、あらゆるビジネスに共通する永遠の課題です。もしあなたが、数ある選択肢の中から次の一手を見つけ出すのに迷っているのであれば、ぜひ一度このペイオフマトリクスを活用してみてください。