「日々の業務に追われて、何から手をつけていいか分からない」「チーム全体の生産性が上がらない」——。

多くの人が抱えるこの悩みは、実は「業務の細分化」によって解決できるかもしれません。業務の細分化は、一つの大きな業務を具体的な小さなタスクに分解し、管理しやすくする手法です。

この記事では、業務の細分化の基本的な考え方から、効率化に直結する具体的な方法、そして明日から使える実践手順まで、誰にでも分かるように丁寧に解説していきます。

目次

業務の細分化の基本と重要性

まずは「業務の細分化」がどのようなもので、なぜ重要なのか、その基本から見ていきましょう。

業務の細分化とは何か

業務の細分化とは、一言で言えば「大きな仕事の塊を、管理可能な小さな単位(タスク)に分解すること」です。

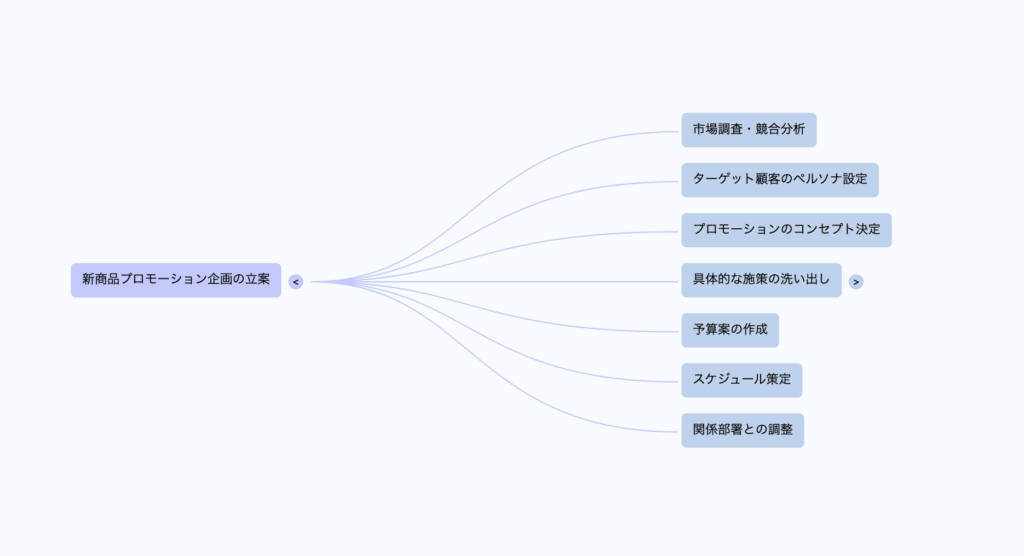

例えば、「新商品のプロモーション企画を立案する」という一つの大きな業務があったとします。このままでは、どこから手をつければ良いか漠然としています。しかし、これを以下のように細分化するとどうでしょうか。

- 市場調査・競合分析

- ターゲット顧客のペルソナ設定

- プロモーションのコンセプト決定

- 具体的な施策(SNSキャンペーン、広告出稿など)の洗い出し

- 予算案の作成

- スケジュール策定

- 関係部署との調整

このように分解することで、一つひとつのタスクが明確になり、何をすべきかが具体的に見えてきます。

これが業務の細分化の基本的な考え方です。料理に例えるなら、「カレーを作る」というゴールに対して、「野菜を切る」「肉を炒める」「煮込む」「味を調える」といった工程に分けるのと同じです。

業務細分化が効率化に与える影響

業務を細分化することは、業務効率化に大きな効果があります。主に以下の3つの点で大きな変化が生まれます。

- ボトルネックの可視化

業務が大きな塊のままだと、どこで時間がかかっているのか、何が原因で遅延しているのか(ボトルネック)が分かりにくくなります。細分化することで、各タスクにかかる時間や負荷が明確になり、「この作業に想定以上の時間がかかっている」といった問題点を特定しやすくなります。 - 分業と標準化の促進

タスクが小さく具体的になることで、チーム内での分業がしやすくなります。それぞれの得意分野に応じてタスクを割り振ることができ、業務の属人化(特定の人しかできない状態)を防ぎます。また、タスクごとに手順を標準化(マニュアル化)すれば、誰が担当しても一定の品質を保てるようになり、チーム全体の業務遂行能力が向上します。 - 進捗管理の容易化

大きな業務の進捗を「50%完了」と報告されても、具体的にどこまで終わっているのか把握するのは困難です。しかし、細分化されたタスクリストがあれば、「10個のタスクのうち5個が完了」というように、進捗状況を正確かつ客観的に把握できます。これにより、計画とのズレを早期に発見し、対策を打つことが可能になります。

細分化のメリットと注意点

業務の細分化には多くのメリットがありますが、やり方を間違えると逆効果になる可能性も。ここでメリットと注意点を整理しておきましょう。

| メリット | デメリット(注意点) |

|---|---|

| 生産性の向上:個々のタスクに集中できるため、作業効率が上がる。 | 全体像の見失い:自分のタスクに集中しすぎると、業務全体の目的や流れを見失いがちになる。 |

| 属人化の防止:業務が標準化され、誰でも対応しやすくなる。 | 連携コストの増大:細分化しすぎると、タスク間の連携や情報共有に手間がかかる場合がある。 |

| 品質の安定化:手順が明確になるため、成果物の品質が安定する。 | モチベーションの低下:単純作業の繰り返しになり、担当者の仕事に対するやりがいが低下する可能性がある。 |

| 心理的負担の軽減:大きな仕事へのプレッシャーが減り、着手しやすくなる。 | 過剰な管理:細かく管理しすぎると、マイクロマネジメントに陥り、現場の自主性を損なう恐れがある。 |

| スキル習得の容易化:未経験者でも小さなタスクから始めることで、段階的にスキルを習得できる。 | – |

これらの注意点を理解し、対策を講じながら進めることが、業務細分化を成功させるための重要な方法となります。

業務の細分化を進める具体的な方法

それでは、実際に業務の細分化をどのように進めていけば良いのでしょうか。ここでは、具体的な方法とステップを解説します。

業務プロセスの洗い出しと分類手法

最初に行うべきは、対象となる業務の全体像を把握し、構成要素をすべて洗い出すことです。

業務の棚卸し(洗い出し)

まずは、対象業務に関するあらゆる作業を、思いつく限り書き出します。この段階では、粒度(タスクの大きさ)や順序は気にせず、とにかくすべてをリストアップすることが重要です。

- 担当者へのヒアリング:実際に業務を行っている担当者に、日々どのような作業をしているか詳しく聞く。

- 現場観察:担当者の作業風景を観察し、ヒアリングだけでは出てこない細かな作業を把握する。

- ドキュメントの確認:既存のマニュアルや日報、関連資料から作業内容を抽出する。

業務のグルーピング(分類)

洗い出した作業を、関連性の高いもの同士でグループにまとめます。このとき、業務の流れ(プロセス)を意識すると分類しやすくなります。

例えば、「顧客からの問い合わせ対応」業務であれば、以下のように分類できます。

- 受付グループ:電話応対、メール確認

- 内容把握グループ:問い合わせ内容のヒアリング、記録

- 調査・回答作成グループ:関連部署への確認、FAQ検索、回答文作成

- 回答・記録グループ:顧客への回答、対応履歴の入力

フローチャート化

分類したグループを時系列や業務の流れに沿って並べ、フローチャート(業務の流れ図)を作成します。これにより、業務全体のプロセスが視覚的に分かりやすくなり、各タスクの前後関係や依存関係が一目で把握できます。

細分化のための優先順位の付け方

すべての業務を一度に細分化するのは現実的ではありません。効果を最大化するためには、どの業務から優先的に着手するかを決めることが重要です。優先順位を付ける際は、以下の2つの軸で考えると良いでしょう。

- 効果の大きさ(インパクト):その業務を効率化した場合に、組織全体に与える影響はどれくらい大きいか。

- 頻繁に発生する業務か?

- 多くの人員が関わっている業務か?

- 売上や顧客満足度に直結する業務か?

- 実行の容易さ(実現性):その業務の細分化や改善に、どれくらいの手間やコストがかかるか。

- 短期間で実行可能か?

- 少ないコストで始められるか?

- 関係者の協力が得やすいか?

この2つの軸で業務を評価し、「効果が大きく、実行も容易」な業務から着手するのが最も効率的な方法です。

実践しやすいツールとフレームワークの活用法

業務の細分化を効率的に進めるためには、ツールやフレームワークの活用が欠かせません。

フレームワーク:WBS (Work Breakdown Structure)

WBSは「作業分解構成図」と訳され、プロジェクト全体を大きなタスクから小さなタスクへと階層的に分解していくためのフレームワークです。まさに業務細分化の王道と言える方法です。

- レベル1:プロジェクト全体(例:新規事業の立ち上げ)

- レベル2:主要な成果物やフェーズ(例:市場調査、製品開発、マーケティング)

- レベル3:具体的な作業グループ(例:Webサイト制作、広告キャンペーン)

- レベル4:個別の担当者が行うタスク(例:トップページのデザイン作成、広告文の作成)

このように段階的に分解することで、抜け漏れなく業務を洗い出すことができます。

ツール

- プロジェクト管理ツール(Asana, Trello, Backlogなど)

WBSで分解したタスクを登録し、担当者や期限を設定して進捗を管理できます。カンバン方式でタスクを視覚的に管理できるTrelloは、初心者でも直感的に使いやすいでしょう。 - マインドマップツール(XMind, MindMeisterなど)

中心のテーマから放射状にアイデアを広げていくツールで、業務の洗い出しやグルーピングの際に思考を整理するのに役立ちます。 - 生成AI(ChatGPT, Geminiなど)

最近注目の生成AIも、業務の細分化に活用できます。「〇〇という業務を細分化するためのタスクリストを作って」と指示するだけで、タスクのたたき台を瞬時に作成してくれます。アイデア出しの時間を大幅に短縮できるため、非常に有効な方法です。

業務細分化の代表的な方式とアプローチ

業務を細分化する際の切り口(アプローチ)はいくつか存在します。対象となる業務の特性に合わせて、最適な方式を選ぶことが重要です。

機能別細分化の進め方

これは、企業の組織構造でもよく見られるように、業務の「機能」や「専門性」に着目して分割する方法です。

例:Webサイト制作プロジェクト

- プランニング機能:要件定義、仕様策定

- デザイン機能:UI/UX設計、ビジュアルデザイン作成

- 開発機能:コーディング、プログラミング

- テスト機能:動作確認、バグ修正

メリット:

- 各分野の専門性を活かすことができる。

- 担当範囲が明確になり、責任感が生まれやすい。

向いている業務:

複数の専門スキルが必要となるプロジェクト(製品開発、システム導入など)

時間軸での業務分割方法

業務のプロセスや工程を時系列に沿って分割する方法です。フローチャートを作成した後に、各ステップをタスクとして切り出すイメージです。

例:採用活動業務

- フェーズ1(募集):求人票作成、募集媒体の選定・出稿

- フェーズ2(選考):書類選考、一次面接、二次面接

- フェーズ3(内定・入社):内定通知、入社手続き、受け入れ準備

メリット:

- 業務全体の流れが分かりやすく、進捗管理がしやすい。

- 各フェーズの目標設定がしやすい。

向いている業務:

開始から終了までのプロセスが明確な業務(イベント開催、製造プロセスなど)。

役割や担当者による細分化の事例

チームメンバーそれぞれの「役割(ロール)」やスキルレベルに応じて業務を分割する方法です。

- 例:コンテンツマーケティングチーム

- ディレクター:戦略立案、キーワード選定、全体の品質管理

- ライター:記事の執筆、取材

- 編集者:校正・校閲、画像の選定

- アナリスト:効果測定(PV数、コンバージョン率の分析)

メリット:

- 個々の強みを最大限に活かすことができる。

- 特に新規事業の立ち上げ期など、少数精鋭で動くチームにおいて効果的。

向いている業務:

チームメンバーのスキルセットが多様な業務。

日常業務における業務細分化の具体例

ここでは、より身近な部署の業務を例に、細分化の実践イメージを掴んでいきましょう。

営業部門での業務細分化例

営業活動は、一人の営業担当者がすべてを担うことが多いですが、細分化することで効率化と専門性の向上が期待できます。

| 従来の業務 | 細分化後の業務プロセスと担当例 |

|---|---|

| 営業活動全般 | 1. リード獲得(マーケティング担当) Web広告、セミナー開催などで見込み客リストを作成。 2. インサイドセールス(内勤営業) リストに基づき電話やメールでアプローチし、商談のアポイントを獲得。 3. フィールドセールス(外勤営業) 訪問やオンラインで商談を行い、契約を締結。 4. カスタマーサクセス 契約後の顧客をフォローし、満足度向上や追加契約を促進。 |

このように分業することで、フィールドセールスは最も重要な「商談」に集中でき、成約率の向上が見込めます。

製造・生産現場における細分化の実践例

製造業におけるライン生産方式は、業務細分化の典型例と言えます。一つの製品を完成させるまでの工程を極限まで細かく分け、各担当者が単一の作業に専念します。

例:自動車の組み立てライン

- 工程A:シャシー(車台)に部品を取り付ける

- 工程B:エンジンを搭載する

- 工程C:ドアを取り付ける

- 工程D:内装を組み立てる

- 工程E:最終検査を行う

この方法により、作業者はスキル習熟のスピードが速まり、生産性が飛躍的に向上します。また、各工程での品質チェックが容易になるというメリットもあります。

管理部門での効率化につながる細分化手法

経理や人事などの管理部門(バックオフィス)の業務も、細分化によって大幅に効率化できます。

例:経費精算業務

- 申請(各従業員):領収書を添付し、システムに入力する。

- 一次承認(部署長):申請内容とルールが合致しているか確認・承認する。

- 二次承認・処理(経理担当):最終確認を行い、会計システムへの登録と振込処理を行う。

- ファイリング(経理担当):承認済みの書類を保管する。

各ステップの役割を明確にすることで、差し戻しの手間が減り、月初の繁忙期の業務負荷を平準化できます。

業務細分化の効果を最大化するポイント

業務を細分化しただけで満足してはいけません。その効果を真に引き出し、組織の力として定着させるためのポイントを解説します。

細分化後の業務改善と継続的見直し

業務の細分化は、一度やったら終わりではありません。むしろ、そこが改善のスタートラインです。

PDCAサイクルを回す:

- Plan(計画):細分化した業務の目標(時間、コスト、品質)を設定する。

- Do(実行):計画に沿って業務を遂行する。

- Check(評価):実行結果を測定し、目標との差異を分析する。なぜ上手くいったのか、なぜ問題が起きたのかを深掘りする。

- Action(改善):分析結果に基づき、次の計画に改善策を盛り込む。

このサイクルを継続的に回すことで、業務プロセスは常に最適化されていきます。

チームコミュニケーションと連携の強化策

細分化の注意点として挙げた「全体像の見失い」や「連携コストの増大」を防ぐためには、意識的なコミュニケーションが不可欠です。

- 定例ミーティングの実施

チーム全体で進捗状況や課題を共有する場を設ける。各担当者が自分の業務だけでなく、全体の流れを把握する良い機会になります。 - 情報共有ツールの活用

チャットツール(Slack, Microsoft Teamsなど)やプロジェクト管理ツール上で、密に情報交換を行う文化を醸成します。 - 全体目標の共有

チームとしての最終的なゴールを常に全員で共有し、「何のためにこのタスクを行っているのか」という目的意識を高く保つことが重要です。

業務細分化による業務自動化・効率化の促進

業務細分化の最終的なゴールの一つが、業務の自動化です。

細かく、かつ標準化されたタスクは、RPA(Robotic Process Automation)やAIに置き換えやすくなります。

- RPAの活用:データ入力、定型メールの送信、ファイルのリネームなど、ルールが決まっている単純なPC作業はRPAで自動化できます。

- 生成AIの活用:議事録の要約、メール文面の作成、データ分析レポートの草案作成など、より高度なタスクも生成AIに任せられるようになってきました。細分化によって「AIに任せる部分」と「人が判断する部分」の切り分けが明確になります。

特に、リソースが限られる新規事業においては、初期段階から業務を細分化し、自動化を前提とした業務フローを設計することで、将来のスケールアップに備えることができます。手作業を前提とせず、「このタスクは自動化できるか?」という視点を持つことが、事業の成長速度を大きく左右します。

業務の細分化で効率化を実現する具体的な方法と実践手順

本記事では、業務効率化の強力な武器となる「業務の細分化」について、その基本から実践的な方法までを網羅的に解説してきました。最後に、重要なポイントを振り返ります。

業務の細分化の重要ポイントの振り返り

- 業務の細分化とは、大きな仕事を管理可能な小さなタスクに分解すること。

- 「ボトルネックの可視化」「分業の促進」「進捗管理の容易化」により、業務効率が飛躍的に向上する。

- メリットは多いが、「全体像の見失い」や「連携コストの増大」といった注意点も理解しておく必要がある。

- 新規事業や専門性の高い業務など、特性に合わせて最適な細分化の方法(機能別、時間軸など)を選択することが重要。

- 細分化された単純なタスクは、RPAや生成AIによる自動化との相性が非常に良い。

効率化につながる具体的なステップのまとめ

明日からあなたが行動を起こせるように、具体的なステップをまとめます。

- 対象業務の選定:まずは「効果が大きく、実行も容易」な業務を一つ選ぶ。

- 業務の洗い出し:担当者へのヒアリングなどを通じて、関連する作業をすべて書き出す。

- 分解と整理(WBS):書き出した作業をWBSのフレームワークを使って階層的に整理し、タスクリストを作成する。

- ツールへの落とし込み:Trelloなどのツールにタスクを登録し、担当者と期限を設定して「見える化」する。

- 実行と振り返り(PDCA):実際に業務を進めながら、問題点や改善点がないか定期的にチームで話し合い、プロセスを改善し続ける。

業務の細分化は、決して難しい専門家のための技術ではありません。日々の業務を少し違う視点で見つめ直し、分解してみることから始められます。この記事で紹介した方法を参考に、ぜひあなたのチームの業務効率化、そして生産性向上を実現してください。