M&Aはよく「結婚」に例えられますが、契約が成立したら終わりではありません。むしろ、契約後の「すり合わせ」こそがM&A成功の鍵を握ります。

異なる背景を持つ会社が一つになるプロセスで、期待した効果を生み出すために不可欠な活動が「PMI」です。

この記事では、M&Aの成否を分けるPMI(Post Merger Integration:ポスト・マージャー・インテグレーション)について、その基本からわかりやすく解説します。

目次

PMI(Post Merger Integration)とは何か

PMI(Post Merger Integration:ポスト・マージャー・インテグレーション)は、日本語で「M&A後の統合プロセス」と訳されます。まずは、PMIの基本的な定義と、M&A全体における位置づけを理解しましょう。

PMIの定義とM&Aにおける位置づけ

PMIとは、M&A(企業の合併・買収)が成立した後、買収側企業と被買収側企業を実質的に一つにまとめ、融合させていくための一連の作業や活動すべてを指します。

M&Aのプロセスは、大きく分けて以下のフェーズで進みます。

- 戦略策定・相手先の選定

なぜM&Aを行うのか、どの企業と組むのが最適かを検討します。 - 交渉・デューデリジェンス

相手先と条件を交渉し、同時に相手企業の価値やリスクを詳細に調査(デューデリジェンス)します。 - 最終契約・クロージング

最終的な契約を結び、株式や事業の譲渡、代金の決済を行います。 - PMI(統合プロセス)

契約後、実際に二つの会社を一つにしていく作業です。

PMIは、このM&Aプロセスの最終段階であり、M&Aによって期待していた「シナジー(相乗効果)」を現実に引き出し、企業価値を最大化するための最も重要なフェーズです。

PMIが必要とされる背景(M&A後の課題)

なぜPMIが必要なのでしょうか。それは、M&A契約が完了した時点では、二つの会社は法的に親子関係や同一グループになっただけで、実態は「別々の会社」のままだからです。

育ってきた環境や文化、仕事の進め方、使っているシステム、大切にしている価値観などが異なる二つの組織をそのまま放置すると、以下のような課題が発生します。

- 社員同士が対立し、一体感が生まれない

- 業務プロセスが二重管理になり、非効率極まりない

- どちらのルールに従えばよいか分からず、現場が混乱する

- 買収された側の社員が将来に不安を感じ、優秀な人材が辞めてしまう

「M&Aは成功率が低い」と言われることがありますが、その最大の原因の多くは、このPMIがうまくいかないことにあります。PMIとは、M&Aを「絵に描いた餅」で終わらせないための、不可欠な実務プロセスなのです。

PMIとクロージングの違い

M&Aの実務では「クロージング」という言葉もよく使われます。PMIとクロージングの違いを明確にしておきましょう。

- クロージング (Closing)

- M&Aの「契約実行日」を指します。

- 株式譲渡契約(SPA)などに基づき、買い手が買収代金を支払い、売り手が株式や事業を譲渡する手続きが完了する日です。

- 法的に経営権が移転する「点」のイベントであり、M&Aの手続き上のゴールと言えます。

- PMI (Post Merger Integration)

- クロージングの「後」に開始される、継続的な「プロセス」です。

- 法的に一つになった組織を、実務上・文化的に融合させていく「線」の活動を指します。

- M&Aの「戦略的なゴール(=シナジー創出)」のスタート地点です。

簡単に言えば、クロージングは「結婚式(入籍日)」、PMIは「結婚後の新生活のすり合わせ」と例えると分かりやすいでしょう。

M&AでPMIが重要とされる理由

PMIがM&Aの成否を分けると言われるのはなぜでしょうか。その重要性を3つの側面から解説します。

シナジー最大化のための統合プロセス

M&Aを行う最大の目的は、多くの場合「シナジー(相乗効果)」の創出です。シナジーとは、1+1が2以上になる効果を指します。

<M&Aにおけるシナジーの例>

- 売上シナジー

互いの販売網を活用して新しい顧客にアプローチする(クロスセル)、ブランド力を高める。 - コストシナジー

仕入れ先を共通化してコストを削減する、管理部門(経理・人事など)を統合して効率化する。 - 技術・開発シナジー

互いの技術を組み合わせて新製品を開発する。

これらのシナジーは、M&Aが成立しただけで自動的に生まれるものではありません。

例えば、お互いの販売網を活用するには、営業部門が情報交換をし、同じ顧客管理システムを使い、共通の営業戦略を持つ必要があります。これらを実現する活動こそがPMIです。PMIとは、M&Aで期待したシナジーを「机上の空論」から「現実の利益」に変えるための具体的な行動計画そのものです。

PMIが失敗すると企業価値が毀損する理由

もしPMIがうまくいかなかった場合、シナジーが出ないどころか、M&Aを行う前よりも企業価値が下がってしまう(=ディスシナジー)危険性があります。

<PMI失敗による価値毀損の例>

- 業務の混乱と停滞

新しいルールやシステムが定まらないことで現場が混乱し、顧客対応の遅れや品質の低下を招き、売上が減少します。 - 優秀な人材の流出

買収された側の社員が「自分たちの文化が否定された」「評価制度が変わって不利になる」といった不安や不満を抱くと、モチベーションが低下し、優秀な人材から先に会社を去ってしまいます。 - 「お荷物」化するM&A

結果として、期待したシナジーは出ず、混乱の収拾に追われるばかりとなり、M&Aに投じた多額の買収資金が回収できない「失敗した投資」となってしまいます。

PMIが経営と現場の橋渡しになる仕組み

M&Aは多くの場合、経営陣のトップダウンで決定されます。しかし、実際にM&A後の価値を生み出すのは、現場で働く社員一人ひとりです。

経営陣が「このM&Aで業界No.1になるぞ!」と意気込んでも、現場の社員が「なぜ一緒にならなければいけないのか」「私たちの仕事や給料はどうなるのか」と不安を抱えたままでは、統合は進みません。

PMIは、この経営陣が描く「ビジョン(なぜM&ToAをするのか)」と、現場の「実務(どうやって融合するのか)」を結びつける「橋渡し」の役割を担います。

PMIのプロセスを通じて、経営陣はM&Aの目的や今後の方向性を現場に丁寧に説明し続けます。同時に、現場の不安や意見を吸い上げ、統合プランに反映させます。この双方向のコミュニケーションこそが、組織の一体感を醸成し、M&Aを成功に導く鍵となります。

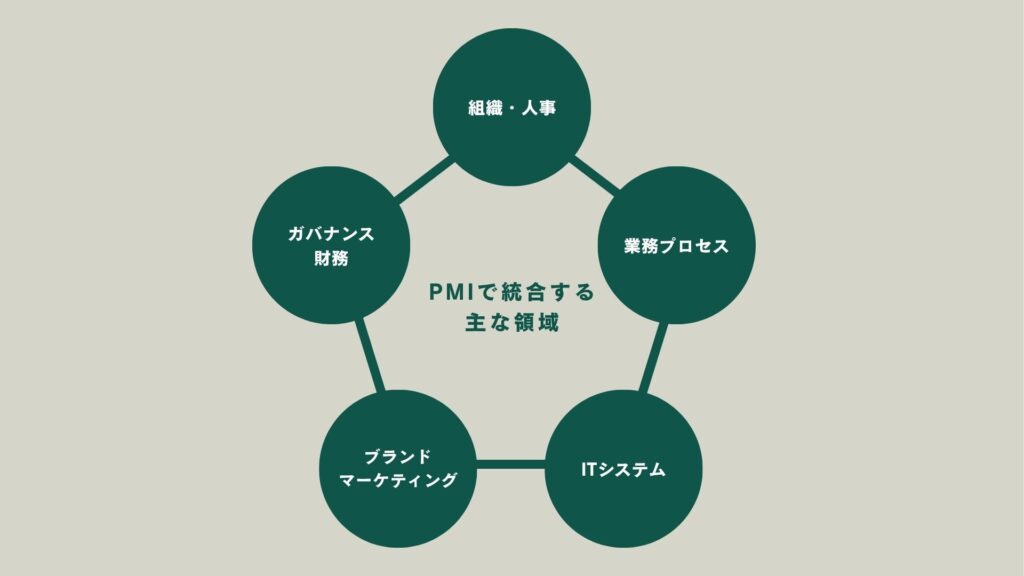

PMIで統合する主な領域と具体例

では、PMIでは具体的に「何を」統合していくのでしょうか。対象領域は非常に幅広く、企業の根幹に関わる部分すべてと言っても過言ではありません。

組織・人事(企業文化や労務ルールの統合)

PMIにおいて最も難しく、最も重要とされるのが「人」と「組織文化」の統合です。

- 企業文化・意識

- 経営理念やビジョン、価値観(何を大切にする会社か)のすり合わせ。

- 「買収した側」「された側」という壁を取り払い、新しい会社としての一体感を醸成するための交流施策(ワークショップやシャッフルランチなど)。

- 人事制度

- 給与体系、評価制度、昇進・昇格の基準、福利厚生、退職金制度などの統一。

- 社員のモチベーションに直結するため、不公平感が出ないよう慎重な設計が求められます。

業務プロセス(管理手法やオペレーションの統一)

日々の仕事の進め方を統一し、非効率をなくします。

- オペレーション

- 営業の進め方、製造ラインの管理方法、品質管理基準など、現場の業務フローを統一します。

- 双方の「良いところ(ベストプラクティス)」を採用することが重要です。

- 管理手法

- 意思決定のプロセス(稟議ルール)、会議体の設計、予算管理の方法などを統一します。

ITシステム(基幹システム・情報共有ツールの統合)

組織や業務を支えるインフラであるITシステムの統合も急務です。

- 基幹システム

- 会計システム、人事給与システム、販売管理システムなど、会社経営の根幹となるシステムをどちらに合わせるか、あるいは新しいシステムを導入するかを決定します。

- 情報共有ツール

- メールシステム、チャットツール、ファイルサーバーなどを統一しないと、社員間の円滑なコミュニケーションが阻害されます。

ブランド・マーケティング(顧客への一貫した訴求)

顧客や市場に対して「一つの会社」として認識してもらうための活動です。

- ブランド戦略

- 会社名やサービス名を統一するのか、当面は併存させるのかを決定します。

- 顧客が混乱しないよう、ロゴやウェブサイトのデザインなども調整します。

- マーケティング・営業

- M&Aによって提供できる価値(製品ラインナップの増加など)を顧客に一貫したメッセージで伝えます。

ガバナンス・財務(ルール統一と数値管理)

会社の「背骨」となる管理体制を統一します。

- ガバナンス

- 子会社としての管理体制、取締役会の運営ルール、コンプライアンス基準などを整備します。

- 財務・経理

- 経理処理のルール(勘定科目など)を統一し、グループ全体の財務状況を正確かつ迅速に把握できるようにします。

PMIを成功させるための基本ポイント

これほど広範で複雑なPMIを成功させるためには、いくつか押さえるべき基本ポイントがあります。

PMIの目的を最初に明確化する

まず、「何のために統合するのか」という目的(M&Aのビジョン)を明確にすることがスタートです。

「3年後に売上シナジーを50億円創出する」「アジア市場でシェアNo.1を獲得する」といった具体的なゴールがなければ、現場は何を優先して統合すべきか判断できません。この目的こそが、PMIの全ての活動の「北極星」となります。

買収前から統合計画を設計する

PMIはM&Aの「後(Post)」の活動ですが、準備は「前(Pre)」から始める必要があります。これを「Pre-PMI」と呼ぶこともあります。

M&Aの交渉中、デューデリジェンス(企業調査)で得られた情報をもとに、クロージング後すぐに動き出せるよう、統合計画の骨子を作っておくことが理想です。特に、クロージング初日(Day1)に社員や顧客に何を伝えるか、最低限どのシステムを連携させるかといった「100日プラン(ランディングプラン)」の準備は不可欠です。

経営陣が一貫したメッセージを発信する

M&A後は、特に買収された側の社員は大きな不安を抱えています。

- 「自分たちの会社はどうなるのか?」

- 「給料や待遇は変わってしまうのか?」

- 「リストラされるのではないか?」

こうした不安を放置すると、不信感が広がり、PMIは進みません。 経営トップが、M&Aの目的、新しい会社のビジョン、社員の処遇について、誠実かつ一貫したメッセージを「繰り返し」発信し続けることが、社員の心を一つにする上で極めて重要です。

KPIで統合プロセスの進捗を管理する

PMIは「なんとなく進める」ものではなく、プロジェクトとして管理する必要があります。

各領域(人事、業務、ITなど)で「いつまでに」「何を」「どのレベルまで」統合するのかを具体的に定義し、その進捗を測るためのKPI(重要業績評価指標)を設定します。

<PMIにおけるKPIの例>

- ハード面:システム統合完了率、業務マニュアル統一数

- ソフト面:社員の離職率、社員意識調査のスコア

- 財務面:シナジーによる売上増加額、コスト削減額

これらの進捗を管理するために、PMI専門の推進チーム(PMO:Project Management Office)を設置するのが一般的です。

まとめ|PMIとはM&A後の企業価値最大化に不可欠な統合プロセス

この記事では、「PMIとは何か」という基本から、その重要性、具体的な統合領域、成功のポイントまでを解説しました。

PMIの目的、重要性、対象領域を整理

- PMIとは

M&A成立後、二つの異なる会社を実質的に一つに融合させるための全プロセスです。 - 重要性

M&Aで期待されるシナジー(相乗効果)を現実のものとし、企業価値を最大化するために不可欠です。PMIの失敗は、M&Aの失敗に直結します。 - 対象領域

組織・人事、業務プロセス、ITシステム、ブランド、ガバナンスなど、企業のあらゆる側面が対象となります。

M&Aの成功にはPMIが前提となることを再確認

M&Aは、契約書にサインする「クロージング」がゴールではありません。それはあくまでスタートラインです。

クロージング後に始まるPMIという、地道で困難な統合プロセスを着実に実行して初めて、M&Aは「成功」したと言えます。PMIの重要性を理解することは、M&A戦略を考える上で最も大切な第一歩です。